|

Albert Speer, o arquiteto que foi amigo pessoal de Adolf Hitler, elaborou nos anos 1930 uma “teoria do valor das ruínas”. Diante da visão dos imponentes monumentos erigidos pelo regime nazista (como o célebre Zeppelinfeld, projetado por ele mesmo), Speer teve uma visão de como seria aquele estádio imenso centenas, milhares de anos no futuro, quando o próprio Reich tivesse se esfacelado e tudo fosse decadência e ruína. Escreveu Speer: “Ele [o arquiteto] escolheu a pedra, que oferece todas as possibilidades disponíveis em termos de forma e permite a persistência da tradição – uma tradição que permanece para nós nos edifícios feitos de pedra, erigidos por nossos antepassados – para as futuras gerações graças à sua constância”.

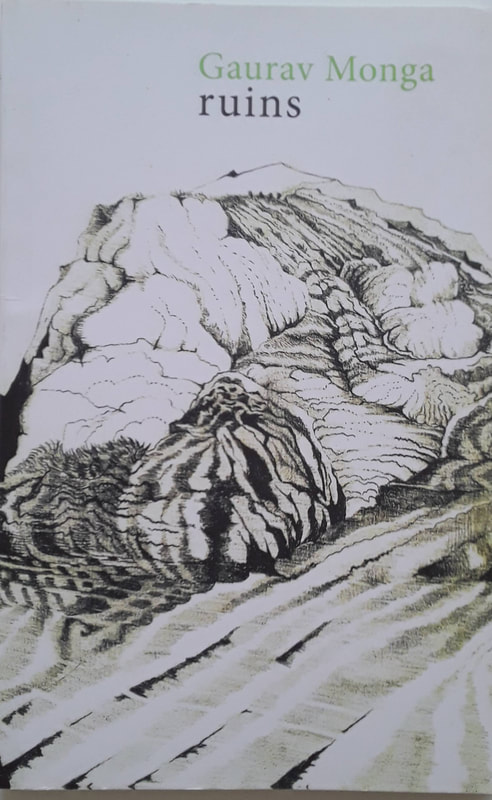

Essa era a teoria fascista das ruínas, que pretendia encontrar nas pilhas de escombros um valor mítico, um ritual estático e perpétuo, além de tedioso. Mas Ruins, novo livro de Gaurav Monga (editado pela Desirepaths Publishers com bela capa de Anil Thambai, em que as sugestões do orgânico e inorgânico, do construído e do natural, são exploradas), nos oferece outra possibilidade de entendimento das ruínas – imprevisível, complexo, estimulante. Os escombros de Monga espalham-se por todos os cantos de nossa sociedade e mesmo as edificações mais novas, nas páginas de seu estranho livro, já são ruínas decadentes. A prosa de Monga é de sutileza infinita: mescla de percepção narrativa, memória vaga, reflexão aforística e meditação poética, escapa de todas as definições possíveis e aponta para rumos e desdobramentos insidiosos e de fato inovadores dentro da perspectiva cultural conhecida como neodecadentismo. Horizontes novos, explorados a partir de perspectivas pioneiras que ultrapassam até mesmo os princípios mais subversivos da psicogeografia. Em diversos momentos de Ruins, Monga fala do prazer infantil de coletar fragmentos das pilhas de escombros, fartamente disponíveis nas grandes metrópoles, em constante construção/demolição até um ponto em que já não é possível identificar onde termina a ruína e começa o edifício novo. Esse é o prazer que o leitor poderá obter do livro de Gaurav Monga.

0 Comments

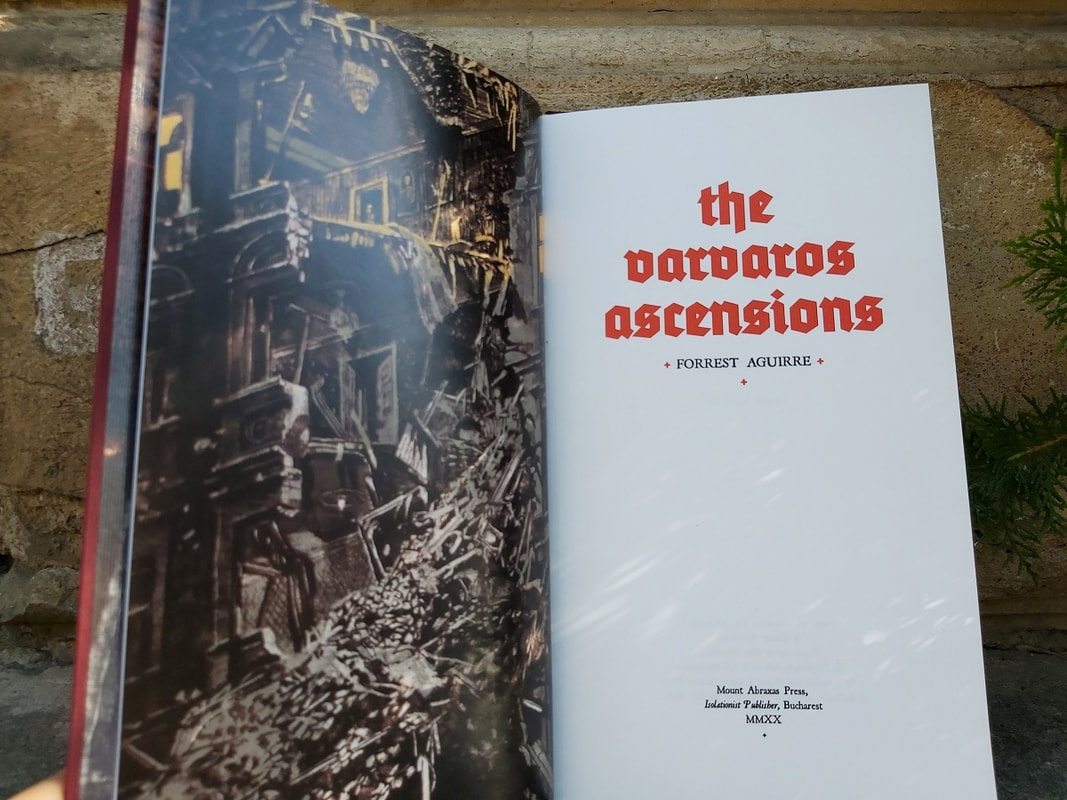

"A estrela do Oriente clama, com centenas de lâminas Queimem as cidades Queimem as cidades" ("Queimem as cidades", Nathanael West) Foto: Dan Ghetu. Foi na faculdade, quando eu fazia o curso de linguística na Universidade de São Paulo – foi nesse momento que adquiri o gosto por percorrer os corredores mais obscuros das bibliotecas. Não tinha consciência exata daquilo que buscava – mas o fazia, furiosamente. Inclusive ao consultar as exóticas teorias urbanísticas, as reflexões sobre a cidade nas mais delirantes possibilidades, publicadas pela editora espanhola Gustavo Gili. Ao mesmo tempo, desbravava a metrópole gigantesca, São Paulo – novamente, buscava algo que eu mesmo não sabia bem o que era. Talvez fosse algo novo, único; o hermético; o vertiginoso; aquilo que, mesmo estando à vista de todos, não é percebido em toda sua magnitude. Talvez fosse algo que eu jamais poderia encontrar de forma direta e simples, como um item em uma prateleira, um ponto fixo em um mapa. Creio que minha busca se centrava em algo mágico – uma chave, uma cifra, um código, qualquer elemento que desfizesse a tessitura do mundo, que possibilitasse ao espaço-tempo um salto destrutivo, definitivo. Forrest Aguirre, em seu soberbo trabalho de título The Varvaros Ascension, oferece, de fato, não uma mas duas dessas estranhas chaves para desfazer/refazer o mundo – a Cidade e a Ancestralidade.

Mas antes de descrevermos essas estranhas oferendas ao leitor (afinal, não é sempre que testemunhamos o desdobrar de dois enigmas sangrentos, sacrificiais, em uma única narrativa interpolada), é preciso uma apresentação um pouco mais formal do livro e de sua trama. Talvez até mesmo algo acadêmica – pois isso não seria injusto com o autor, seu plot e seu texto. De fato, o mundo das universidades, das teses, das bolsas, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, dos professores que são pesquisadores, dos rituais de pesquisa, das aulas, da graduação – todo o estranho mandarinato universitário faz parte da intrincada narrativa de The Varvaros Ascension. Mas tal envolvimento está longe de tornar a trama intragável ou tediosa como tais ambientes universitários, muitas vezes, são; a trama de Aguirre é ágil, veloz, bem-humorada e extremamente inventiva, algo que veríamos nas séries de televisão se seus showrunners fossem figuras como Fritz Lang, Raoul Ruiz ou Hiroshi Teshigahara. Ou Nigel Kneale, que um dia, em alguma dimensão do continuum temporal, trabalhou na televisão. A novela de Aguirre é ardilosa por se desdobrar em um duplo, em uma potencialidade que ultrapassa a apresentação inicial de um título (The Varvaros Ascension) em prol de dois outros subtítulos ("The Arch: Conjecture of the Cities" e "The Ivory Tower"). Dessa primeira bifurcação, temos inclusive um nome confundido como título de livro diegético – mas que poderia ser um livro perfeitamente real, em alguma obscura bibliografia acadêmica. De fato, nem mesmo de um livro se trata de fato; e a obra de Aguirre, em verdade, seguindo essa estranha mistificação, amplia-se em vários outros livros, que se abrem aos olhos do leitor graças à capacidade visionária do autor. Há inscrições, sinais e modos de leitura na cidade (Madison) que cerca os personagens, na universidade, nos frisos que ornam um dos edifícios descritos, na disposição dos mendigos em uma vizinhança, nos ossos – ancestrais e novos. Todos esses livros, escritos em diversas linguagens, tornam-se instigantes pela visão de seu autor, que consegue destilar dos áridos ambientes urbanos nas vizinhanças das universidades um denso e perturbador caldo cultural. É como se Arthur Machen tivesse frequentado a universidade, tendo como orientador de suas pesquisas (na Universidade de Columbia) Herbert Marcuse. Como usual, a edição de The Varvaros Ascension, realizada pela Mount Abraxas, é espetacular. A capa, com ilustração de Valin Matheis, alude a imagens ancestrais primevas, rupestres e, ao mesmo tempo, ao anjo caído (mas em representação invertida) de Très Riches Heures du Duc de Berry, dos irmãos Limbourg. As imagens internas, de desolação urbana, seguem perfeitamente o imaginário das narrativas de Aguirre. O acabamento, de qualidade impecável (como usual nos livros da Mount Abraxas) e o formato pouco usual transformam esse livro em insólito objeto de culto – o estranho artefato a ser usado em uma cerimônia. E adentramos o potencial apocalíptico do livro, duplicado pela narrativa. Os protagonistas das duas tramas paralelas – que se encontram, literalmente, no infinito – são os desbravadores de uma outra realidade, materializada em um tipo específico de narrativa que, nossos protagonistas logo descobrem, tornam as convenções usualmente aceitas absurdas. Que narrativa seria essa? Ora, aquela que ocorre neste livro único, The Varvaros Ascension. E diante da deliciosa armadilha desse loop, buscamos a repetição: pois leremos este livro novamente, muitas vezes, e sempre nos parecerá intrincado e alucinado. Pois esta ascensão nos transforma em peregrinos em progressão infinita, na busca de novos sinais para outros – muitos, infindáveis – apocalipses. Foto de Alcebiades Diniz Miguel. Foto de Dan Ghetu. As sutilezas da mente que se desintegra – daquela mente usual, que percebemos em nosso cotidiano, quando desloca-se de seu compasso usual em novas e inesperadas direções – são um tema recorrente na literatura. Essa jornada íntima, tenebrosa, está na base de boa parte da ficção de Edgar Allan Poe, por exemplo, com seus personagens que deliberadamente destroçavam suas próprias vidas, impulsionados por um sentimento vago de horror à normalidade que o autor denominava perversidade. Busca-se, em boa parte da ficção feita após Poe e que trilha esses passos incertos, algum tipo de penetração psicológica, de mergulho exploratório na consciência doentia; até mesmo Dostoiévski optou por essa direção. Mas existe outro caminho – o deslumbramento diante da desintegração. Há, portanto, obras que optam por contemplar os processos complexos da mente à beira da extinção para obter certo grau de êxtase – o mergulho investigativo torna-se rumor poético, sagrado. Foi assim com Lautréamont, com os surrealistas, com Alain Robbe-Grillet e é, da mesma forma, com esse espetacular ficcionista que é Jonathan Wood.

Evidentemente, Jonathan está longe de ser um neófito no que tange à criação ficcional. É poeta, contista, romancista e editor com vasta produção de qualidade sempre soberba. É um verdadeiro artesão da narrativa breve. Uma de suas melhores novelettes, The New Fate (2013) já trabalhava os temas da divisão e da ruptura da mente em um contexto vertiginoso, de catástrofe e de enlevo, que deixa o leitor com lágrimas nos olhos ao final do livro; lágrimas de tristeza e de júbilo. De certa forma, essas duas novelletes, The Deepest Furrow e The Delicate Shoreline Beckons Us, editadas no mesmo ano de 2019 revisitam sua obra-prima anterior, mas com uma articulação diferente e bastante rica, uma opção mais clara por molduras narrativas que possam sublinhar os elementos densos que se agitam no interior da trama. Já vi críticas a Jonathan relatando como suas obras são um pouco abstratas, o que geram certa dificuldade de conexão com os personagens. Nas duas narrativas de 2019, com toda certeza, essa conexão é imediata, e isso sem a perda da abstração reflexiva. Ambas narrativas parecem atingir diferentes pontos temáticos e estilísticos, a partir de uma percepção filosófica, de um insight poético mais ou menos comum a ambas. Em outras palavras: trabalham aspectos (terríveis e pavorosos, sem dúvida, mas também cíclicos, ritualísticos) da mente humana, mas de uma perspectiva casuística translúcida ao leitor. No caso de The Deepest Furrow, a moldura é daquilo que se convencionou chamar "folk horror"; mas a abordagem filosófica de Wood é tão densa que ultrapassa o mero conflito entre citadino e rural, cristão e pagão, civilizado e bárbaro (tão usual nessas tramas) para uma visão niilista que abarca todas as perspectivas humanas em uma mesma espiral constante de opressão e extinção. Já em The Delicate Shoreline Beckons Us, temos uma narrativa quase policial a partir da perspectiva do criminosos, um "caper" como especificado na introdução de Mark Valentine; mas novamente o cinismo do protagonista não facilita em nada algum tipo de redenção heróica. Como é possível perceber, a potência da trama de Jonathan ultrapassa os limites e as fronteiras estabelecidas pelas molduras narrativas que ele emprega para suas pinturas de desespero e morte – mas também de êxtase e transfiguração. Os dois livros são, igualmente, expressões de belezas diferentes – há uma abstração singela em The Delicate Shoreline Beckons Us, editado pela Zagava (minha edição é a paperback, mais barata, mas há no site da editora opções muito mais luxuosas), com a imagem fotográfica mas indefinida em sua capa, sugerindo o fluxo das águas do mar; há uma fúria barroca em The Deepest Furrow, expressa notadamente na capa espetacular de, incrivelmente intrincada como a própria novellete de Jonathan. Essa oposição segue normalmente em ambas e cria um contraste espetacular. Talvez seja necessário, contudo, destacar o aspecto cinematográfico das edições da Mount Abraxas, ricas em um colorido que é sugerido pelo próprio papel em que o livro é impresso. Mas esse é um outro patamar de significação. É interessante comparar as duas narrativas breves de Jonathan com filmes recentes que trilharam caminhos específicos semelhantes, mas sem a mesma riqueza (embora, sem dúvida, sejam bons filmes). Midsommar, o Mal Não Espera a Noite (2019) de Ari Aster pode ser comparado com The Deepest Furrow e A Casa que Jack Construiu (2018) de Lars Von Trier, com The Delicate Shoreline Beckons Us. Mas os filmes ainda são enquadrados pelos clichês de seus gêneros, pelos dispositivos empregados em sua confecção; já as novelettes de Jonathan fluem pelo selvagem território entre a visão e o pensamento. A riqueza trancendente das histórias de Jonathan talvez um dia chegue ao cinema; mas talvez o melhor mesmo seja desfrutar delas na amplitude infinita das páginas impressas desses dois livros soberbos. The Idolatry of King Solomon, Salomon Koninck, 1644. "Então com incerta luz no olhar Por algum tempo estive a oferecer E preservar em recordações vacilantes O doce amargo dos dias que se foram." (The House of Wolflings, William Morris) Talvez uma das figuras mais recorrentes nas produções narrativas humanas seja o rei, a figura coroada; ele surge com frequência nas lendas, nos contos de fada, nos mitos, nas sagas, nas crônicas, nos romances e nos poemas dos mais variados tipos, até mesmo nas representações mais populares da literatura e do cinema contemporâneos. Por vezes, essa figura real se manifesta como soberano; em outras, como guerreiro; também pode ser representado como um Deus ou como uma apagada figura em segundo plano. Há dignidade em sua presença, por vezes esperança (como nas noções de retorno, acalentadas nas fantasias arturianas e do sebastianismo português), mas também melancolia e uma vaga ressonância do poderio e da riqueza que esses seres dispõem no plano da realidade. Mas por vezes há loucura, e horror, e tirania, e morte, como nas tragédias shakespereanas, nos filmes sobre a solidão do poder – afinal, os líderes políticos de regimes totalitários adquiriram mimeticamente algo da chama maldita das cabeças coroadas – de Alexander Sokurov, Moloch (1999), Taurus (2001) e O Sol (2005). Mas, apesar de toda essa variedade, a maneira como essa ideia de rei ressurge na vigorosa e dinâmica novela de Ben Tweddell, A Crown of Dusk And Sorrow soa incrivelmente nova, publicação extraordinariamente bela (mais sobre isso adiante) a cargo da Mount Abraxas de Bucareste. A novela de Tweddell, animada pela ferocidade régia que está em sua essência, parece abarcar uma amplitude de ideias e conceitos possíveis com uma profundidade ao mesmo tempo minimalista e complexa, demonstrando um domínio extremo na arte da novela, que é a arte da síntese. Ambientada em uma época terrível, de promessas e de desgraça – os anos 1930 –, nessa estranha área rural inglesa que fazia a delícia de Arthur Machen, acompanhamos as descobertas de Daniel Turner em torno de um livro em sua biblioteca, uma preciosidade estudada com um "amigo" que surge repentinamente, Jacob Bartholomew. Buscam trechos reveladores a respeito de uma estranha figura mística do século XVIII. Mas essa busca logo salta dos livros para as trilhas nas florestas mais sombrias imagináveis. Neste ponto, a trama, que fornece essa contemplação visionária e poética do império da natureza – aos moldes de Machen e Blackwood – ganha diversas reviravoltas, além de sinuosas transformações. Há investigações bibliográficas e sonhos premonitórios, festas sociais abaladas por presenças sombrias e o vislumbre de sombras espantosas, veneráveis. A coroa do título surge nesses vislumbres, mas a trama jamais perde sua intensidade, a força de seu aperto. Ben Tweddell é um autor que, desde seu primeiro romance pela Mount Abraxas, The Dance of Abraxas, demonstra um domínio dos temas relacionados à perseguição/fuga (que se tornam papéis eventualmente intercambiáveis) e acomodamento/transformação (processos que ocorrem por interações visionárias e transfigurações de tirar o fôlego). Assim, essa aproximação com a temática régia é atravessada por uma fantasmagoria de perseguição, quase uma revisão do mito da "caça selvagem" em novos termos transcendentes – a solidão do poder torna-se palpável, e a ruína bem mais efetiva do que seria qualquer metáfora. Pois trata-se de um autor que cultiva uma literatura tão soturna quanto extática, tão brutal quanto transcendente. A edição da Mount Abraxas, "Isolationnist Publisher" de Bucareste, é um primor em mais de um sentido. O fluxo do texto na página, ao seguir a velha máxima de William Morris (que no livro legível o balanço entre o espaço da margem e a área de texto devia ser o mais perfeito possível) cria um efeito que só podemos denominar cinematográfico, e que já detectamos e destacamos em outros livros da mesma editora. É amais perfeita demonstração das diferenças entre livro digital e livro impresso, e da superioridade deste último. Por outro lado, as pinturas de John Caple, na capa e no interior do livro, são espetaculares, traduzindo com particular intensidade o entendimento de que a iluminação, de qualquer tipo, resulta não apenas m uma descoberta essencial, mas na morte de uma parte humana no indivíduo, gerando um gradativo afastamento em relação à sociedade dos vivos, em busca dos infindáveis domínios da Natureza. Suas imagens são carregadas de um simbolismo esotérico não distante daquele de De Chirico – figuras hieráticas, isoladas, contemplando a escura desolação da natureza ao seu redor que se expande por meio de estruturas tentaculares vagamente semelhantes a galhos e ramos. Mount Abraxas é uma editora conhecida pela pequena tiragem de seus livros incríveis. Este terá o mesmo destino e poderá transformar-se em algo como o fragmento de pesadelo da mente humana. Não se faça de rogado caso, nas décadas futuras, encontre algum exemplar desta preciosidade em um pequeno sebo, perdido no interior de alguma cidade desconhecida... Fotos de Dan Ghetu.

É célebre o começo de Temor e Tremor de Kierkegaard – por “nada saber” do hebraico, ao menos não o suficiente para a exegese que pretendia, o autor repete quatro vezes a narrativa do Sacrifício de Abraão. Essas quatro breves releituras são feitas antes de um panegírico em homenagem ao patriarca bíblico, célebre por quase ter matado o próprio filho, Isaac. Talvez, a repetição obsessiva dessa narrativa, do suspense bíblico em torno da potencial morte de Isaac, de seu assassinato pelo próprio pai, aponte para uma dúvida terrível sentida por Kierkegaard diante do abismo da fé: será que a visão de Abraão era de fato verdadeira? Não seria uma ilusão dos sentidos?

Mas há algo ainda pior, um pesadelo mais terrível para o profeta, para o visionário: e se tal sangrento holocausto fosse não inspirado pelo Altíssimo, mas o resultado de uma quimera diabólica, de uma percepção errada dos sinais de uma realidade cambiante/alucinada, de uma ilusão terrivelmente equivocada? Nesse caso, o profeta fundador transformaria-se em um mero assassino; perverso talvez, que arrancasse de seu crime não apenas a justificativa pela crença, mas certo prazer inominável. Essa, no final das contas, é a mesma dúvida de todo aquele abençoado ou amaldiçoado (as duas opções são igualmente possíveis) pela possibilidade de viver no peculiar universo visionário. E é a ambiguidade dessa benção/maldição que está na essência de uma das mais extraordinárias narrativas de 2019, a novela Sermons In a House of Grief, de Benjamin Tweddle, publicado pela Mount Abraxas – um dos melhores livros de 2019 e um trabalho pioneiro pelo tratamento desse universo ao mesmo tempo tão concreto e tão fantasmagórico, a esfera visionária. Sermons é uma das únicas, das mais verdadeiras obras a respeito daquilo que denominamos de “esfera visionária” – de modo geral, um fenômeno muito estranho e complexo, difícil de delimitar e compreender. Por vezes tratado nos limites das pesquisas e da profilaxia das doenças mentais, em outros momentos surge evocado nos tratados de antropologia ou nas exegeses místicas, mas também nas descrições mais tétricas dos manicômios, a esfera visionária surge do curto circuito entre a percepção usual da realidade captada por nossos sentidos com uma transfiguração provocada por elementos projetados de nossa mente, mas que ao se mesclarem com os elementos usuais, concretos, transformam essa realidade percebida em outra coisa. Tweddle parece fascinado por tudo o que diz respeito às transformações operadas pela esfera visionária e isso está bem claro em seus dois primeiros romances, The Dance of Abraxas (2018) e The Salix Arcanum (2019). Mas em Sermons, a construção é ao mesmo tempo delicada – sugerindo em cada detalhe, como por exemplo os efeitos auditivos e táteis da atividade visionária, além do salto que há muitas vezes entre a mente consciente e o estado visionário – e complexa, pois a esfera visionária de Leo e Matias (os dois protagonistas) parece exigir um esforço interativo considerável dos personagens que logo é transferido para o leitor. Pois as visões inspiradas, ou melhor dizendo despertadas, pela líder da seita “Kartanoista” (Kartanoism), Alma Kartano, parecem exigir uma leitura que se baseia em uma tríplice postura, aparentemente contraditória: meditativa, interpretativa e transformativa. Dessa forma, é perpétua a dúvida a respeito da validade (a questão da veracidade é abordada de forma irônica, no momento em que a trama sublinha ecos do filme The Wicker Man) das visões não abandona os personagens nem mesmo no final, quando tudo parece indicar um salto definitivo e final. Essa imaginativa abordagem é original dentro da longa tradição da literatura visionária desde Swedenborg ou antes, com Mestre Eckhardt; e essa originalidade faz de Tweddle um dos mais bem guardados segredos da literatura contemporânea. O livro foi produzido pela Mount Abraxas de Bucareste e seu acabamento, como usual no caso de tal editora, é fenomenal. O mistério apresentado tanto pela capa quanto pela sobrecapa, o formato de livro ilustrado (ou cinematográfico, como costumo imaginar), a tipografia caprichada que torna a leitura suave – tudo aqui indica extremo cuidado e requinte. O negro e dourado da capa parecem dialogar com as sóbrias fotos internas, que representam a congregação Kartaonista. De fato, trata-se da banda finlandesa Mansion em tais fotos, cujos discos, de forte vocação herética, são reconstruídas narrativamente por Tweddle, que cria uma curiosa síntese narrativa para as músicas e o universo visual da banda. Mas isso, ao fim e ao cabo, pouco importa. Pois para se apreciar este romance basta um mergulho imaginativo no festiva sinestésico que é esta Magnus Opus da literatura visionária. La mort : mon ironie dépasse toutes les autres! de Odilon Redon.

Talvez o trecho mais conhecido de Introdução à Literatura Fantástica de Tzvetan Todorov seja justamente o seu final – é quando ele indica quais seriam os becos sem saída da ficção fantástica que sua análise perde o foco estrutural e ganha algo de um verniz positivista, uma confiança no poder explicativo/terapêutico do discurso científico para desfazer as fantasias da ambiguidade fantástica. Se entendida dessa forma, como um tipo de eletrificação de um bestiário ancestral, a literatura fantástica tenderia a uma linguagem estática e a se tornar uma “propedêutica da literatura”, como o próprio Todorov afirma. Mas a verdade é que o fantástico, aos poucos, deixou de ter interesse na ambiguidade entre real e imaginado (ou sobrenatural) para centrar seu foco na tensão gerada pela estranheza. São os momentos em que, por um átimo, nossa racionalidade parece ameaçada – sons murmurados, imagens vistas de relance, sensações inexplicáveis que nossa mente tenta, em desespero, traduzir, trazer para a dimensão do razoável. Não se trata apenas da ameaça sobrenatural ou da loucura, mas de um temor em não reconhecer mais nosso universo e sua fortuita casualidade. Nossa ânsia por verossimilhança atual permite tudo, menos essa proximidade assustadora com um nada que sequer sabemos como nomear. O breve romance de Oscar Nestarez, Bile Negra, obedece em seus melhores momentos a essa lógica do horror que surge da incapacidade de nossa percepção traduzir a entropia da natureza em imagens mais palatáveis. Talvez seja por conta da opção feita pela valorização dessa nossa deficiência perceptiva – na verdade uma deficiência linguística, pois o desespero que se abate sobre nós diante do incomum é a impossibilidade de nomeá-lo – o que dota o solipsismo narrativo que o autor emprega de uma energia feroz, uma fúria verdadeiramente barroca. O Mal nunca se limita ou se circunscreve aqui e embora os melhores momentos da trama sejam aqueles que que a tensão conduz os personagens e a sensação de catástrofe parece corroer tudo ao redor, Nestarez nunca nos poupa de nada, sem piedade, sem fazer prisioneiros ou deixar sobreviventes. Há, por exemplo, uma nítida opção por aquilo que Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo (a partir de Chesterton) chamavam "perigo amarelo", efeito exemplificado na introdução da Antologia de Literatura Fantástica organizada pelos três da seguinte maneira: "Wells teria caído no perigo amarelo se houvesse criado, ao invés de um único homem invisível exércitos deles que invadissem e dominassem o mundo." Trata-se exatamente do que temos aqui; mas esse excesso é eficaz, embora seja nas sombras, por trás dos olhos dos personagens, que a trama funcione melhor. Não por acaso, páginas negras prenunciam as visões mais brutais da trama, solução tipográfica brilhante. Seriam essas visões do protagonista? De algum dos personagens? Não fica muito claro, mas é perene a atmosfera de pesadelo boschiano que cada uma delas suscita. As primeiras (notadamente a primeira, retomada no capítulo final) são as melhores, mas em todas há a opressiva percepção do ominoso. Pois se o desenrolar da trama parece obedecer, muitas vezes, a lógica do excesso, sua conclusão acontece na escala menor do casal humano, uma inversão cruel do arquétipo "casal primordial", de Adão e Eva, que anuncia, sem delongas, justificativas ou eufemismos, o fim último da humanidade, aparentemente ansiado dentro do abismo solitário dos personagens do livro como um reflexo do que alimentamos nos recônditos de cada um de nós. Alcebiades Diniz Miguel Uma das características mais perenes da humanidade, talvez, seja sua tendência a evitar o incongruente, o incognoscível. Optamos por um reconhecimento dos objetos que nos cercam – se queremos evitar a perturbadora experiência do Unheimlich freudiano – cristalino, sem surpresas ou sobressaltos. A multiplicidade do engenho e da arte humanas segue esse mesmo padrão, e isso, claro, inclui as editoras. Evita-se o livro monstruoso, ou seja, aquele marcado pela heterogeneidade e hibridismo desde a Antiguidade, pois o alvo privilegiado é o todo harmônico, o resultado esperado, o elemento facilmente reconhecível e catalogável. Em sua Arte Poética, Horácio reprova o livro monstruoso, constituído por partes desiguais e desarmônicas, afirmando que tais totalidades multiformes são os aegri somnia, esses produtos da imaginação desenfreada, inacessíveis a um ordenamento saudável, convencional. Talvez, Horácio imaginasse que esses aegri somnia um dia fossem extintos, que a imaginação encontraria um caminho uniforme, que a mente humana se conformaria com a projeção estética do belo que seguisse padrões elevados de decoro. Mas estava errado: apesar de toda nossa organização, talvez mesmo instintiva, de toda essa busca de um imaginário depurado, os aegria somnia persistem, encontrando locais inusitados para sua eclosão. Talvez um digno representante herdeiro desse tipo de construto que tanto desagradava o digno Horácio seja, justamente, The Hauntings at Tankerton Park, livro ilustrado de Reggie Oliver, publicado com elegante e discreta suntuosidade pela Zagava Press. À primeira vista, nada haveria de incomum em Hauntings: trata-se de um alfabeto ilustrado, em que cada letra do alfabeto é ilustrada por um verso e por uma imagem simultaneamente. Abaixo, temos um exemplo desse gênero didático de criação literária (em versão espanhola), retirado do blog El desván del abuelito: No caso do trabalho de Reggie Oliver, as letras ilustradas compõem uma breve narrativa, constituída pelo ato de montagem/desmontagem das imagens e dos versos. Trata-se sem dúvida de uma inovação, embora mesmo ela já tenha sido precedida por algumas outras experiências, como The Dangerous Alphabet de Neil Gaiman e Gris Grimly. Mas a simplicidade, austeridade e mesmo convencionalidade Hauntings é apenas aparente: trata-se de um legítimo pesadelo, uma manifestação intrincada em que imagens, versos e um contexto narrativo tornam-se elementos heteróclitos de uma totalidade que ressoa na mente do leitor e que se distancia das referências tranquilizadoras de gênero ou forma. Nesse sentido, são as imagens que saltam aos olhos do leitor de forma imediata; extremamente sugestivas, elas criam uma verdadeira gramática de interiores e ambientações vitorianas, incluindo até mesmo as ornamentações orientalizantes acessórias ao estilo, como vemos na letra X de Xerxes. O estilo de Oliver, por ele empregado na ilustração de seus contos, encontra aqui uma expressão ou mesmo tempo mais sutil e mais direta, em que são evocados tanto a aspereza da xilogravura quanto a suavidade de claro-escuro que valoriza as transições e as sombras, como as águas-fortes de Goya. Se o livro fosse apenas essas imagens detalhadas, esses ambientes ao mesmo tempo vertiginosos e sufocantes nos quais ocorre o impossível, o absurdo, Hauntings já seria um livro memorável. Mas ele vai além disso graças a outros dois elementos heteróclitos: os versos e a narrativa. No caso dos versos, o autor buscou certa singeleza dos versos infantis: “F was the Frog they acquired from a farm To eat up the finger that caused such alarm” A rima simples evoca o non-sense do universo infantil, mantendo, contudo, a literalidade do elemento descrito na pavorosa imagem do sapo gigantesco devorando um dedo igualmente desproporcional, inumano. Essa tensão entre a forma (os versos singelos), a literalidade do sentido e o diálogo com a imagem que ilustra o verso e que ultrapassa essa funcionalidade aparentemente limitada criam um efeito notável. Por outro lado, esses versos escapam da funcionalidade didática do silabário ou do alfabeto ilustrado – Reggie Oliver não pretende ilustrar o seu leitor com a memorização das letras do alfabeto. O que ele quer é contar a história de uma família que se mudam para uma mansão vitoriana, encontrando nesse novo lar as mais inusitadas aparições. Essa ânsia narrativa desloca novamente a percepção do leitor, tornando a experiência dessa viagem por imagens e versos bastante inusitada e única. De fato, a edição da Zagava colabora para a obtenção de todos esses efeitos por ser primorosa: tenho, em minhas mãos, a versão mais barata. Mesmo essa versão simples impressiona desde a capa – inteiramente preta, um negativo de uma das imagens internas do livro – pelo tamanho, qualidade da impressão e formato, torna a revisita da breve narrativa um prazer renovado. E, de fato, essa repetição, o ato de revisitar, torna-se chave nesse breve volume. Walter Benjamin, o filósofo alemão que trabalhou com temas eruditos como o drama barroco alemão, o narrador (a partir de Nikolai Leskov), o conceito de história e as passagens parisienses, era igualmente fascinado pela materialidade inevitável do livro para crianças e suas curiosas, estranhas idiossincrasias. Para Benjamin a criança materializaria um verso de Goethe: “Es ließe sich alles trefflich schlichten, könnte man die Sachen zweimal verrichten” (tudo ocorreria com perfeição, se se pudesse fazer duas vezes as coisas). A repetição fornece um prazer espantoso para a criança; pois, de fato, Hauntings desloca seu leitor (adulto ou criança) para essa dimensão de imenso prazer na repetição, em ver novamente aquelas imagens espantosas, repetir os versos, refazer o percurso da narrativa. Uma vez mais. E novamente. Nota: a citação de Goethe foi gentilmente corrigida por Jonas Plöger.

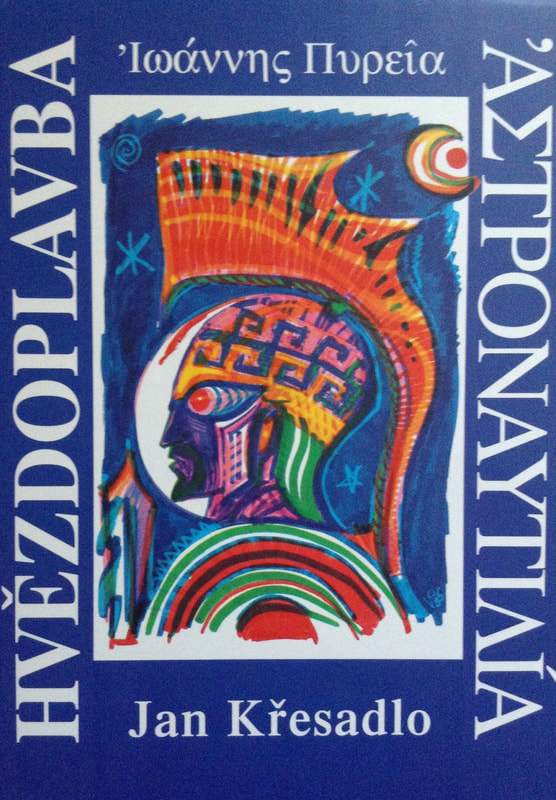

A velha máxima do Eclesiastes 1:9, “nihil novi sub sole” (Não há nada de novo sob o Sol), parece materializar de modo geral, uma espécie de regra, impiedosa, estabelecida, inflexível como o aço. Mas o fato é que a inovação, o novum não precisa surgir de uma alteração brutal, de uma revolução em termos absolutos, totais. Há modificações espantosas que surgem de pequenas nuances, manipuladas com destreza, habilidade, sensibilidade. Quando diante desse tipo de novidade, em uma novela, romance, poema ou filme, sentimos esse arrepio benfazejo despertado pelas obras-primas – algo que sentimos tão logo contemplamos esse “FIN” cinematográfico, que fecha o mais novo livro de John Howard, Visit of a Ghost. O novum dessa breve (pouco mais de 35 páginas) narrativa de Howard surge inicialmente de dois aspectos relacionados diretamente com a trama. O primeiro deles, já uma característica conhecida daqueles que acompanham esse extraordinário autor, é a localização: a cidade imaginária de Steaua de Munte. Trata-se de um triunfo da imaginação de Howard, obtido através do arranjo econômico de elementos aparentemente triviais. O mapa imaginário da ficção é imenso, diversificado, desde as lendas de Preste João a Jonathan Swift, de William Faulkner a Gabriel García Márquez. Mas Steaua de Munte é uma paisagem familiar construída pacientemente, seus elementos mínimos em conjunção com outros muito mais amplos, dando à totalidade uma figuração fantástica, quase de realidade alternativa. Nesse sentido, John Howard parece ter em mente um trecho do poema “Juan López y John Ward”, de Jorge Luis Borges: “El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los catógrafos, auspiciaba las guerras.” O segundo aspecto, nesse sentido, surge logo no título: a ideia de fantasma. Trata-se de um elemento fantástico tão empregado em tantas formas de narrativa diferenciadas que sua existência torna-se praticamente irrisória – o leitor, diante dessa palavra, inicia o processo mental de acomodação desse conceito em alguma das inúmeras possibilidades já conhecidas e compartilhadas no imenso acervo de significados disponíveis, reconhecidos, catalogados. Mas aqui o fantasma desdobra-se, englobando aspectos de aparência simples, mas que estão distantes de certa singeleza inocente. O encontro desses dois fantasmas é mantido em boa parte da trama como um evento potencial, algo que ocasiona um extraordinário quid pro quo cuja complexidade surge de uma escalada de incompreensão múltiplo, algo construído de forma simples mas natural, como tantos outros equívocos cotidianos. Quando esses dois fantasmas finalmente convergem, em um evento particularmente extraordinário, tal encontro climático revela o que talvez seja o ponto crítico da narrativa, em termos temáticos: a descoberta de uma outra Europa, talvez inviável nos dias de hoje, talvez inviável desde sempre, mais aberta ao olhar e à presença do Outro. Nesse sentido, a história de John Howard trouxe à minha mente um ensaio de Ezra Pound entitulado “The Passport Nuissance”, publicado no The Nation a 30 de novembro de 1927. Nesse breve ensaio, Pound vitupera contra a formação de uma burocracia nova que, após a Primeira Guerra Mundial, tornava essa atividade desinteressada que é viajar mais e mais complicada. Nesse mesmo espírito, um dos personagens afirma (e esse é o dístico que aparece na parte posterior da sobrecapa) "My new book will be called Around Europe", ou seja, "Meu novo livro vai se chamar A Europa ao Redor". Trata-se de uma outra Europa, potencialmente acolhedora embora cercada das usuais nuvens tempestuosas da guerra, da intolerância. Mas, talvez, esse seja apenas um sentido possível, uma leitura de muitas disponíveis. Fisicamente, o livro é extraordinário por sua unidade, realização aliás usual da editora Ex Occidente/Mount Abraxas. A tipografia equilibrada, a opção pela fotografia como elemento significativo, mesmo o uso desse recurso cinematográfico inesperado, o “FIN” ao final da obra. Aliás, o uso de recursos fotográficos, aliados com formatações inteligentes de paginação, estabeleceu efeitos únicos, cinematográficos. Pois, de fato, trata-se de uma história que poderia estar nas telas do cinema, como A Condessa Descalça (de Joseph L. Mankiewicz), A Última Ordem (de Josef von Sternberg) ou Grilhões do Passado (de Orson Welles). Alguns livros possuem um impacto todo especial em sua existência mesma, seu *ser no mundo*; por não possuírem uma apresentação padronizada, uma estrutura exterior convencional, tornam-se objetos de fascínio antes mesmo de serem abertos. Alguns apresentam uma capa estranha, chocante ou extraordinária, estando nessa imagem externa sua fonte de magnetismo mais evidente e concreta. Assim, a tradução para o francês do romance de J. G. Ballard The Atrocity Exhibition (1970), feita por François Rivière e publicada em 1976 pela Editions Champ Libre, com o título La Foire aux Atrocités, pela coleção Chute Libre (queda-livre) – apresenta uma dessas capas extraordinariamente marcantes. Trata-se de uma espécie de retrato, em forma de ilustração cuja autoria é desconhecida, na qual temos um rosto (feminino, provavelmente) obliterado por venda e mordaça. As cores da imagem (o vermelho vão fundo, o verde, o marrom claro da pele, o negro que cria certo contraste) são poderosamente evocativas, embora a imagem em si tenha pouco a ver com o conteúdo do livro. Outra forma, mais complexa, de um livro expressar sua potência em si mesmo é pelo seu volume, a maneira como sua estrutura externa se apresenta ao leitor – nesse sentido, as recentes coletâneas Booklore e The Whore is This Temple são imponentes de forma peculiar. A primeira ao evocar a multiplicidade de uma biblioteca por seu conflito entre formato e conteúdo; a segunda, por ser uma espécie de objeto impossível, um tipo de grimório contemporâneo embora seja, de fato, uma coletânea de criações poéticas e narrativas. Astronautilia está próximo dessas duas tendências, mas de uma forma muito própria, pois seu impacto acontece em ondas sucessivas, que jogam o leitor de um sobressalto aparentemente superado a outro., culminando em um impacto final muito próprio e decisivo. Em sua sobrecapa, de um forte tom azul, temos uma ilustração sugestiva de Václav Pazourek como a primeira imagem que confrontamos, a capa de fato: trata-se de um retrato, de perfil, bastante colorido (o estilo sugere um expressionismo vagamente primitivista) do que aparenta ser um guerreiro do passado, provavelmente um hoplita da Grécia Antiga. É possível identificar na imagem o escudo, o elmo, a lança que esse soldado ostenta. Mas a ilustração, ao mesmo tempo, escapa dessa determinação por um traço de futurismo tecnológico que a atravessa – o espaço branco entre o rosto e o fundo da imagem sugerem um capacete de astronauta, adaptado para uso no espaço sideral; os elaborados arabescos no elmo sugerem uma civilização e uma história que não são inteiramente humanas; o olho do hoplita, por fim, repuxado e multiplicado (seriam lentes? Ou um olho alienígena, de fato?) por efeito do traço empregado pelo ilustrador garante a persistência do efeito de estranheza. Essa imagem extraordinária serve de cobertura para a capa dura da edição, bem mais sóbria – azul escuro suavemente marmorizado, com a parte em grego do título gravada em tons prateados enquanto a parte tcheca está em baixo relevo –, que remete a coleções como as traduções de obras da Antiguidade publicadas por editoras como a Éditions Les Belles Lettres. Mas esse impacto provocado pela rica imagem da sobrecapa, pela solidez da capa e mesmo pelo volume desse livro razoavelmente denso constituem o primeiro momento, a preparação para o impacto ainda maior com aquilo que poderíamos denominar a descoberta linguística de seu conteúdo. Pois, logo nas primeiras páginas, o leitor está diante de uma confusio linguarum de proporções consideráveis: há textos em inglês, latim, tcheco – mas tudo isso é apenas a porta de entrada para o poema, milhares de hexâmetros em glorioso grego homérico escritos à mão. Existem certos livros que parecem não existir – ou melhor, parecem existir apenas como uma possibilidade ficcional, um tipo de interação imaginária. Desde Rabelais, que fazia seu gigante Pantagruel empregar seu tempo lendo obras-primas imaginárias que incluíam um guia seguro para a flatulência em público, escrito por certo Magister Noster Ortuinus, não poucos autores povoaram sua ficção, seu universo compartilhado com a realidade, de obras livros impossível. São volumes que, caso existissem de fato (pois isso parece improvável, uma realização técnica inviável), seriam como o volume perdido da Encyclopedia Britannica encontrada por Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares no conto “Tlön, Uqbar, orbis Tertius” – parte de uma conspiração que visa demolir os alicerces de nossa realidade. Mas, certos momentos, cruzamos com esses livros imaginários; nosso tato reconhece suas texturas, a suavidade de suas páginas e a graciosa lisura de sua capa. O momento em que encontramos livros imaginários (ou que poderiam ser imaginários) é como se encontramos uma brecha na continuidade de uma realidade cotidiana, sistemática, prosaica, imanente. Posso dizer que, algumas vezes em minha vida, encontrei esses volumes semi-imaginários nos mais diversos locais – bibliotecas, pequenas livrarias, bancas de livros usados em plena rua, livrarias virtuais, sites de pequenas editoras artesanais (parte desses livros, aliás, foram resenhados aqui, neste blog, que surgiu por causa deles). Um dos últimos encontros com esses livros que parecem tornar o tecido da realidade mais delgada e fácil de se esgarçar – para se romper e se tornar um pedaço mutável do imaginário – foi com o inacreditável livro Astronautilia/Hvězdoplavba, do polígrafo tcheco Jan Křesadlo (na verdade, o pseudônimo de Václav Pinkava), publicada por Ivo Železný, editor famoso por seu trabalho de popularização do esperanto. Trata-se de um livro espantoso, que chegou dessa terra distante (ao menos de meu ponto de vista, um pedestre do hemisfério sul), que se dissolve em uma bruma igualmente imaginária, a terra do Golem e de Kafka, da República Checa, de uma pequena cidade cuja curiosa sonoridade do nome, para um falante do português, soa ao mesmo tempo poética e feérica. Ao abrir o pacote, me deparei com um alentado tomo, em um estojo de papelão sólido. Esses estojo, ao mesmo tempo rústico e funcional, realizado com perícia, deixava ver em sua capa apenas a assinatura do autor, em uma caligrafia convulsiva – uma segura antecipação do conteúdo do estojo, já visível na lombada do livro que tal arranjo mantinha exposto. Pois, de fato, esse conteúdo seria ainda mais surpreendente. Livro único em mais de um sentido, Astronautilia/Hvězdoplavba será alvo de uma série de pequenos filmes e comentários, que inaugurará uma nova metodologia de nosso blog. Espero que seja do agrado de todos (em todo caso, enviem, se for o caso, comentários a respeito desse e de outros temas).

|

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed