|

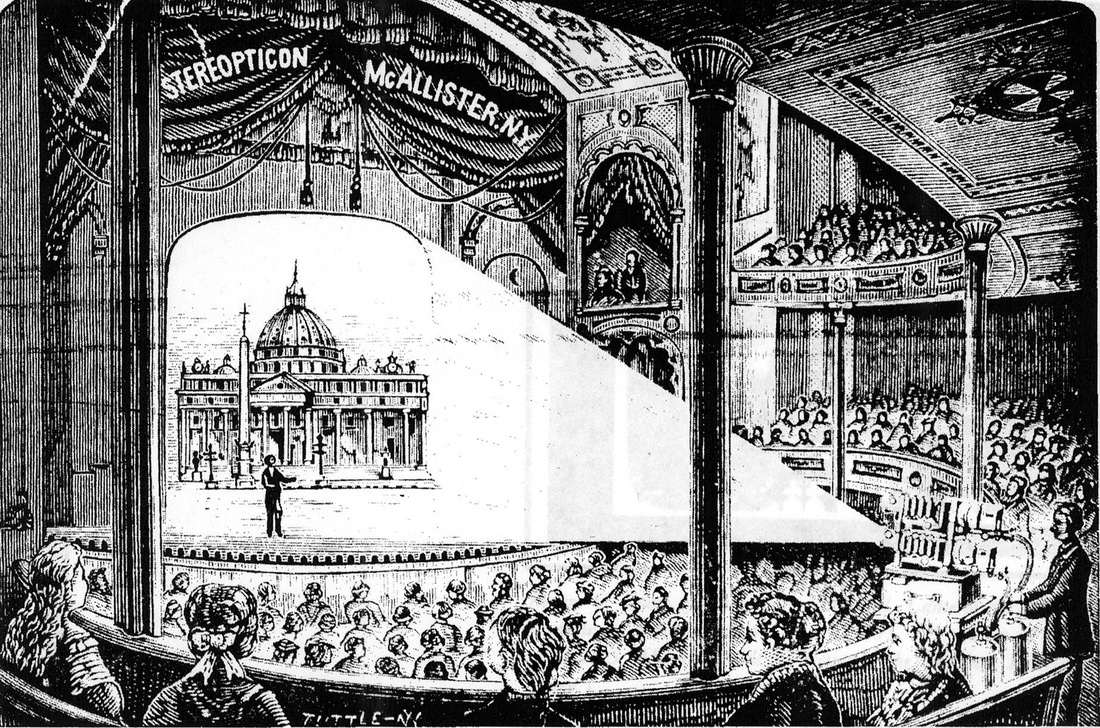

Basta apenas uma fonte de luz, projetada através de uma lente na direção de uma tela em branco. No meio do caminho, a luz atravessa uma chapa de vidro, brilhante como uma multifacetada jóia, pintada com cenas do cotidiano, cenas engraçadas ou dramáticas transfiguradas do cinzento cotidiano. Ou então são cenas fantásticas, de naufrágios, de fantasmas, o próprio inferno projetado em suas cores mais espalhafatosas, em suas formas mais aberrantes. O espetáculo de lanterna mágica, acessível nos dias de hoje apenas através de recriações em certas performances artísticas ou evocado nas narrativas de autores como Balzac, na visionária filosofia teológica de Swedenborg e na paciente reconstrução conceitual realizada por historiadores como Laurent Mannoni, foi a base imaginária destas narrativas, elas mesmas chapas de vidro moldadas na vida e na obra de autores únicos, à margem dos processos usuais de canonização que tornam a Cultura algo previsível.

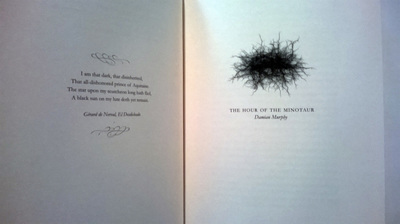

Tais espetáculos noturnos foram traduzidos para a forma de livro pelo paciente trabalho editorial de Dan Ghetu e pela criteriosa revisão do material original pelo extraordinário Damian Murphy. Em sua forma final, o show de luz e sombra tornou-se algo mais, um grimório tão imaginário quanto o catálogo de fantasmagorias usadas por Christiaan Huygens para impressionar seus amigos com sua última invenção, a lanterna mágica. Com a diferença que Lanterns of the Old Night é real. As fotos abaixo foram gentilmente cedidas por Dan Ghetu. O livro começa a se distribuído amanhã, dia 07 de junho de 2016.

0 Comments

Há um momento vertiginoso, que pode ocorrer diariamente ou ao menos uma vez na vida de cada um, quando percebemos que tudo ao nosso redor é oco, vazio, e que a vida é sonho. Trata-se, claro, de um clichê – verdadeiro, mas ainda um clichê. Talvez seja melhor reformula-lo: nosso tempo é imóvel. Como a flecha do paradoxo de Zenão de Eleia, vivemos na imobilidade estática, permanente. Nossos gadgets, guerras, refugiados e problemas cotidianos não passam de uma espuma que agita brevemente um mar turbulento. Assim, vivemos ainda o tempo das vanguardas artísticas. Somos movidos pelos mesmos paradoxos, nos emocionam os mesmos dramas, nos escandalizam as mesmas técnicas de épater la bourgeoisie. Talvez, isso aconteça pelo fato dos artistas envolvidos com as vanguardas no início do século XX tenham descoberto o segredo para a criação de um novo gênero narrativo e teatral: a tragédia universal – ou talvez comédia universal, pois os dois gêneros fluem em paralelo nesse novo gênero. A produção nesse gênero inédito foi única: um drama, imenso e contínuo, cujo tema central é a aniquilação da arte.

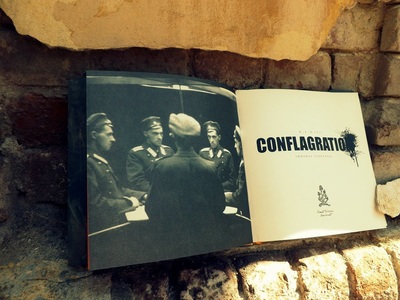

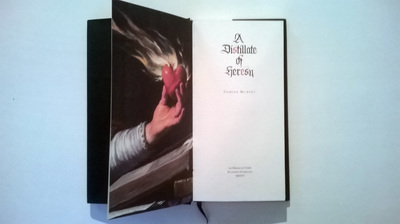

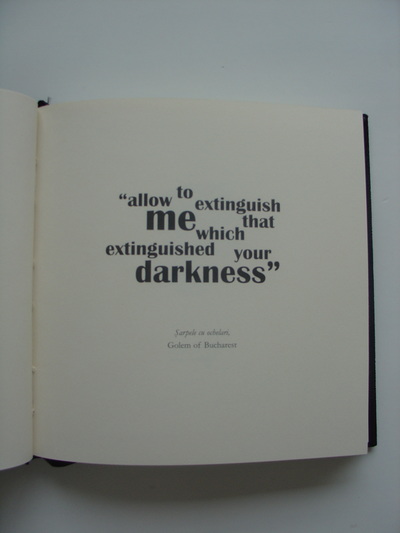

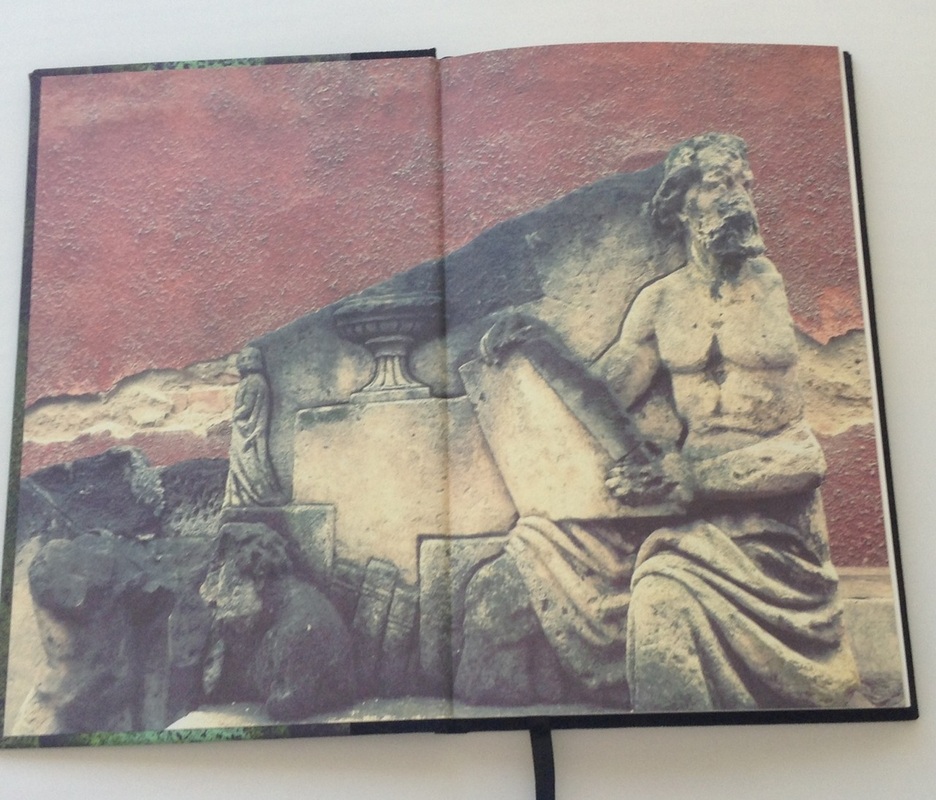

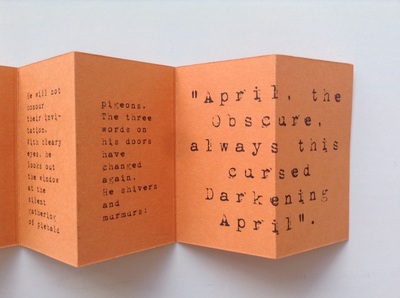

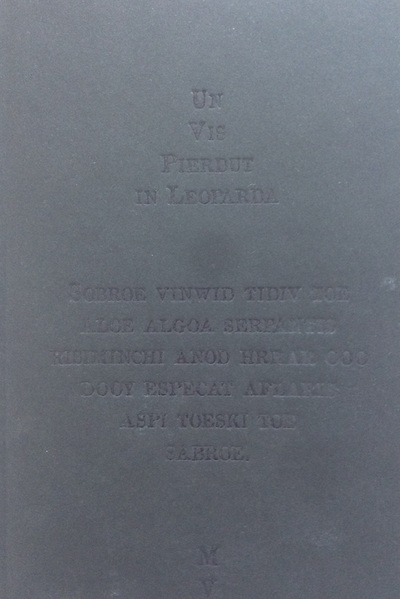

Nesse novo tipo de arte total inaugurada pelas vanguardas, o público em escala global é convidado a tomar parte em um ato no qual os artistas e suas criações são esmagados por inúmeras forças repressivas, mas mesmo assim buscam desesperadamente manter-se vivos e conscientes, a despeito da violência e das tentações que incluem a venda de almas em leilão. Assim, cada retrato, cada imagem, cada pintura, cada história, cada drama das vanguardas do século XX sugaria seu público para o interior dessa peça sem palcos, a voragem de uma outra época, aparentemente remota; quando contemplamos uma pintura como La città che sale (A cidade ascende), de Umberto Boccioni, realizada em 1910, temos exatamente essa sensação, ainda que ignoremos seu criador ou o tema central da composição. As formas dinâmicas de homens e cavalos na imagem de Boccioni levam o espectador a um abismo vertiginoso, um outro tempo, ou melhor ainda, uma outra possibilidade temporal, na qual a tensão dramática é permanente. Dessa forma, as justas preocupações de nossa época perecem desaparecer diante das incertezas da Revolução Bolchevique, da barbárie estilizada do fascismo, do cotidiano terrível da hiperinflação, das guerras civis, européias, mundiais. Se tivéssemos de batizar esse gênero de uma única obra, inaugurado pelas vanguardas do início século XX e ainda pulsante e contínuo, poderíamos empregar um termo sintético, eficaz: Conflagração. Não por acaso, esse é o título do novo trabalho de D. P. Watt, publicado pela Ex Occidente Press de Bucareste através de sua nova persona editorial, a série Mount Abraxas. O novo livro de Watt possui um formato curioso: quadrangular, algo que o editor já havia empregado na série L’homme recent mas em um formato ainda maior. A sobrecapa apresenta uma ilustração contínua (realizada por Misanthropic Art), como um pôster, a imagem de um Sol negro ao centro, mediando entre uma mão de proporções imensas, divinas, e olhos igualmente enormes, os dois campos marcados pela presença de formas humanas ornamentais. Diante dessa sobrecapa extraordinária, a capa minimalista, padrão da editora, fornece um eficaz contraponto, com sua textura de pelagem animal, seu baixo relevo e sua cor alaranjada (seguida pelo marcador de página). Logo que começamos a leitura do livro (após a extraordinária fotografia que serve de frontispício ao livro, “Multiple self-portrait in mirrors”, de Stanisław Ignacy Witkiewicz) somos surpreendidos por um folheto que nos apresenta as “Instruções para o Leitor”. Tais instruções começam da seguinte forma: “Por favor, leia este texto de uma única vez, começando precisamente às 19:30 de uma noite qualquer.” Tal procedimento, orientar o hipotético leitor em uma forma de leitura aconselhável segundo o autor, foi empregado com finalidades semelhantes por Julio Cortázar em seu experimento romanesco Rayuela (O jogo da amarelinha); como no caso de Cortázar, Watt nos convida a desobedecer as regras do jogo por ele estabelecido, o que aliás fizemos, exatamente como Des Lewis em sua excelente resenha de Conflagration (que pode ser vista aqui). Logo após esse primeiro momento de estranhamento, temos a Dramatis Personae aos moldes de uma peça de teatro. Nessa lista, surgem os nomes dos diversos inovadores vanguardistas do teatro no século XX, de Alfred Jarry a Jean Genet, de Bertolt Brecht a Eugene Ionesco, de Vsevolod Meyerhold a Samuel Beckett. Mas os textos breves do livro não constituem a estrutura tradicional de uma peça de teatro adaptada ao formato de um livro; são narrativas breves e fluidas, marcadas por uma data e um título topográfico, uma indicação de lugar como “As ruas de Trieste” ou “Galerie Montaigne, Paris”. Essas pequenas narrativas se estabelecem no equilíbrio entre o abstrato, o fantástico, o cômico e o trágico. Nesse sentido, o subtítulo é revelador: são “vinhetas imorais”, cenas breves que poderiam ser encenadas como imaginativas e críticas (ou irônicas) reformulações da história do teatro contemporâneo. Assim, o universo de Beckett ressurge no interior da França desolada pela guerra. La cantatrice chauve de Ionesco materializa-se no seu provável momento de concepção. A tragédia de Meyerhold se desenvolve com nitidez diante do leitor, até seu inevitável fim decretado pela ortodoxia stalinista. Mas esses são apenas alguns fragmentos, algumas dessas vinhetas vorazes que parecem sumarizar toda a história contemporânea e se iniciam em Braunau Am Inn, a 20 de abril de 1899. Em uma dessas vinhetas, “Sprovieri Gallery, Rome”, temos uma descrição viva e dinâmica do teatro futurista italiano. Dado momento, somos informados que as imagens empregadas como pano de fundo dessas apresentações, representações da velocidade e da força de veículos mecânicos baseadas no carnaval napolitano, “descreviam apenas a paixão de sua própria concepção”. Talvez, essa seja a melhor maneira de descrever esta pequena obra-prima de D. P. Watt, uma descrição que caberia igualmente aos intentos e utopias instáveis, frágeis, decadentes e inúteis produzidas pela perpetuamente fascinante arte das vanguardas no século XX – uma névoa, um fluxo, um fantasma, cuja intensidade ofusca e impressiona o leitor por sua própria força motriz, infinita. As três primeiras fotos abaixo foram gentilmente fornecidas pelo editor, Dan Ghetu.  Sento-me diante de um livro: a sobrecapa é inteiramente negra, levemente brilhante. Mal consigo distinguir seu nome na lombada ou na parte frontal da sobrecapa, mas é possível ler A Distillate of Heresy, por Damian Murphy. Na única imagem da sobrecapa além do minúsculo logotipo da editora na lombada, uma pequena ilustração na qual vemos um anjo sentado sobre Saturno, a cor predominante, novamente, é o negro, agora conjugado a um dourado pálido, tonalidade necessária para a construção de volume na imagem. Retiro a sobrecapa para contemplar o livro em sua nudez: a capa, de tecido, é igualmente negra, sem qualquer adorno ou indicação de qualquer tipo que seja. Esse predomínio sombrio faz a cabeça do leitor dar voltas: estaria diante de um grimório, de um livro clandestino? De um material impresso que fosse, de alguma forma, proibido ou ao menos profano, demoníaco? O conteúdo estaria próximo desse negror que predomina na superfície externa do livro? Mas eis que estamos diante da guarda do livro: o negro finalmente cede espaço para tonalidades vermelhas em profusão, um efeito marmorizado abstrato, embora profundamente significativo. Trata-se da simulação do efeito marmorizado presente em livros antigos; ao mesmo tempo, aparentemente estamos diante de um efeito de sentido mais complexo apenas com a organização de design do volume: o negror da capa e da sobrecapa dá lugar aos tons de vermelho vivo da guarda, cores intensas e contraditórias, embora potencialmente complementares em sentido cerimonial. Pois este livro trata de cerimônias, em seus múltiplos aspectos. Mas ainda é cedo para tratar de seu conteúdo. Logo depois da guarda, encontramos uma imagem – a salamandra (de Sorina Vazelina), na forma de um “S”, esboço caligráfico que parece atingir, a despeito de sua simplicidade, a formalização de uma palavra, de um hieróglifo. Afinal, a própria letra “S” guarda o sentido sinuoso do animal fantástico (a salamandra) e parece se comunicar com os textos do livro, que tratam dos enganos, acasos e encontros fortuitos que geram efeitos cerimoniais, ritualísticos. Essa imagem caligráfica parece contrastar com a tipografia da página de título e a elaborada imagem subsequente, de uma mão que segura um coração em chamas, recorte em big close up de uma composição pictórica bem maior e mais complexa: trata-se da pintura Saint Augustine (1645-1650) do barroco Philippe de Champaigne, reproduzida aqui. Na imagem de Champaigne, o santo está em seu estúdio, desfrutando aparentemente de um momento de iluminação após intenso trabalho intelectual. Os olhos extáticos do santo convergem para a veritas brilhante como um pequeno Sol no canto da tela enquanto suas mãos seguram a pena e o coração que está em chamas pela inspiração divina. Ao destacar apenas a mão que segura o coração em chamas, o trabalho gráfico do livro desloca a imagem do santo intelectual de seu centro consolador e usual; não há mais veritas que a tudo ilumina, nem mesmo a localização espacial e o contexto geral da imagem, mas apenas o órgão sangrento em chamas, algo tanto espiritual quanto carnal, mesmo cruel, mas sem dúvida iniciatico. Como nas narrativas, essas imagens breves situadas nos paratextos do livro parecem indicar que os caminhos convencionais escondem muitos atalhos e rotas desconhecidas, que por outro lado estão longe de ser a salvação/iluminação daquele que as descobre. Há breves textos, epígrafes anônimas (seriam do próprio autor?) que preparam o leitor para os contos propriamente ditos. Em uma dessas epígrafes, lemos que o livro se destina “Aos heréticos, aos poucos, aos marginais, àqueles que voltam o rosto para a lua mais vezes que para o Sol.” Não existem imagens no restante do livro, mas elas seriam desnecessárias: a forma do volume estabeleceu uma introdução orgânica entre texto, imagens e concepção estética. Como escreveu, em outro contexto, a pesquisadora Évanghélia Stead: "Imagens e estampas, dobraduras, capas e encadernações, ornamentos, grafismo e tipografia, até mesmo a tinta e as letras, os insetos que caminham através de um deserto de papel e que foram dotados de um sentido intelectual, poético e sensual.” Damian Murphy, nesse sentido, é um narrador único ao manipular elementos inusitados no deserto branco do papel, transformando-o em uma floresta densa de signos: suas histórias possuem um sentido ritualístico, de jogo em que objetos (cotidianos ou não) e o acaso desempenham funções essenciais. Seus protagonistas são personagens únicos, cuja vida segue um sentido próprio em contraste ao aspecto mais mundano da existência, buscando saídas ritualísticos em cada pequena chance de fuga. E as edições, lançadas pelas editoras Zagava e Ex Occident Press, completam o sentido complexo dessas narrativas que se deslocam pela fluidez da realidade dos objetos cotidianos, eletrificados por significados simbólicos e míticos. Assim, o primeiro conto do livro, "A Book of Alabaster", trata de um recluso que coleciona, em sua torre, objetos únicos como um velho jogo de videogame cujo nome é o título da narrativa. Na primeira sentença do texto, temos uma síntese da visão estética e narrativa de Murphy: "Stefan vivia sozinho em sua torre de observação". Há algo de atemporal nessa expressão, cujo centro é torre, um tipo de construção militar que em geral alude à tempos primevos, Idade Média. Essa desorientação inicial do leitor é corrigida com o restante do texto, mas nunca de forma a percebemos um espaço bem definido e claro. Trata-se de uma narrativa que se desenvolve em um plano abstrato, em que os marcos físicos facilmente se perdem e se confundem com a percepção psíquica e mítica do espaço, de sua circularidade, infinidade e desdobramento ritualístico. As narrativas subsequentes desenvolvem em direções diversas essa proposta de um universo abstrato, difícil de definir ou perceber com a clareza necessária de um realismo mimético, culminando com "Permutations of the Citadel", um conto em que a realidade ficcional parece se transmutar continuamente ao redor dos personagens. Seus jogos e buscas com a realidade abrem possibilidades novas não apenas para o rito de iniciação, mas também para o sacrifício, com a visão ao mesmo tempo tenebrosa e desejável de territórios infindáveis que se desdobram por debaixo de nossas cidades, locais em que a evocação de potenciais infernais parece relativamente fácil. A cidade é um tema caro a Murphy: uma entidade crepuscular e tentacular, cuja aparência diurna e cotidiana é apenas uma de suas muitas manifestações labirínticas. As produções posteriores de Murphy – na verdade a novela "The Salamander Angel", publicada na coletânea Infra Noir, precedeu os contos de A Distillate of Heresy em alguns meses – como as novelas The Imperishable Sacraments e "The Hour of Minotaur" (antepenúltima narrativa da coletânea The Gift of Kos'mos Cometh!) desbravam caminhos novos dentro das infinitas possibilidades de combinação ritualística e lúdica em termos de narrativa. Um desses caminhos – muito bem desenvolvido na novela mais recente de Murphy, The Exaltation of Minotaur – é justamente o diálogo filosófico que se desdobra em intrincadas combinações narrativas estruturadas em torno de elementos simbólicos que permitem aos capítulos da primeira narrativa, "An Incident in the House of Destiny" ganharem títulos que aludem a formas arquetípicas: o burocrata, o anarquista, a visão, catástrofe. Mesmo a divisão de gêneros parece recuar nas narrativas de The Exaltation of Minotaur, formas complexas entre o conto e a novela que se entrelaçam em detalhes obsessivos, aspectos cíclicos que cobrem o ritual e o dotam de sentido. Murphy, nesse sentido, realiza múltiplas evocações a cada narrativa; talvez alguns dos nomes evocados possam ser reconhecidos pelo leitor: Alain Robbe-Grillet e J. K. Huysmans. Mas essa é apenas a superfície: as nuances e consequências das evocações narrativas de Murphy situam-se em uma região opaca, indefinível e perigosa que costumamos denominar imaginário, e que nem sempre é facilmente acessível. Algumas das fotos abaixo (as três últimas, respectivamente dos livros The Imperishable Sacraments e The Exaltation of Minotaur) foram gentilmente cedidas por Dan Ghetu. Imaginemos que o universo da Cultura e da Arte pudesse ser organizado e estruturado como se fosse um imenso museu, tendo em vista aspectos estritamente cronológicos e canônicos. Teríamos um museu gigantesco, semelhante talvez ao British Museum ou ao Louvre, com uma seção central na qual encontraríamos os grandes representantes da cultura universal cuidadosamente catalogados para o deleite dos visitantes. Nos setores secundários, menores, teríamos autores e tradições menos “relevantes” ou ignoradas. Em um desses setores secundários, importantes em grandes museus para preservar o aspecto pitoresco e excitante da Cultura – além de permitir ao visitante a chance da descoberta e do inusitado, transformando o museu em uma espécie de sucedâneo de uma selva a ser explorada –, provavelmente descobriríamos a literatura romena, em outro a literatura brasileira e em um terceiro, talvez, a literatura guatemalteca. De fato, não há nada de excessivo ou equivocado em projetar uma concepção estética nesses moldes. Contudo, é possível inverter a perspectiva, um mergulho naquilo que foi produzido na Margem, fora desse eixo central. Indo ainda mais longe, existe a possibilidade de reconstruir a produção perdida e esquecida, a obra que não chegou a se concretizar ou que se perdeu, por um motivo ou outro. A perspectiva da margem e a reconstrução daquilo que foi perdido/destruído é uma atividade que supera o gueto do exotismo e retira o universo da Arte de um fechamento brutal, proporcionado pelo estabelecimento de hierarquias canônicas. Essa arqueologia do não convencional não busca uma nova Tróia homérica, mas os vestígios extintos das sereias, de Circe, dos cíclopes. E um dos mais destacados desses arqueólogos do imaginário é, sem sombra de dúvida, Andrew Condous, cujo Golem of Bucharest acaba de ser lançado pela L’Homme Recent/Ex Occidente Press.

O “golem de Bucareste” do título é Horia Bonciu (1893-1950), novelista, poeta, jornalista e tradutor romeno de ascendência judaica. Tratava-se de uma figura enigmática em um rico momento cultural da Romênia, na qual abundavam figuras enigmáticas no universo artístico. É bem verdade que esse período – as quatro primeiras décadas do século XX –, apesar ou por causa da riqueza cultural mencionada, também foi politicamente turbulento, só encontrando a estabilidade proporcionada pela tirania fascista ou comunista. As tiranias desconfiam daquilo que não pode ser facilmente fichado e catalogado, o que resultou na marginalização de Bonciu ou, como bem definiu Condous: "Bonciu pode ser situado entre os rebeldes da vanguarda literária romena, um rebelde que se coloca contra a forma e o conteúdo. Outro fora-da-lei.” Assim, nada mais adequado que buscar os vestígios daquilo que esse fora-da-lei chegou talvez a planejar, estruturar, escrever e mesmo editar, mas que se perdeu no nebuloso e instável universo em que viveu. Para definir esse material obscuro, revelado através de cartas, anúncios em revistas, comentários, memórias, Condous utiliza a expressão grega Cryptadia, aquilo que deve permanecer obscuro, escondido. Se Cryptadia indica tudo o que já não pode mais sair das sombras, isso não quer dizer que a sugestão oferecida por esse material não possa contribuir se não para um completa recuperação do que foi perdido (a anulação da condição de Cryptadia), ao menos, para a reconstrução em novas bases. A arqueologia também é um trabalho criativo e poético, e isso compreendemos durante a leitura de Golem of Bucharest, a reconstrução de quatro livros perdidos de Bonciu. Cada um desses livros – “Parada Elefantilor”, “Concert la contrabas”, “Sarpele cu ochelari” e “O carte incomoda”, o último possui um título que curiosamente se assemelha à grande obra em prosa do autor português Fernando Pessoa, O livro do desassossego, publicado apenas em 1982 – permite a Condous uma possibilidade de extrapolação ficcional dos limites documentais por ele estabelecidos, bastante claros e bem estruturados. Essa extrapolação se situa entre aquilo que Bonciu poderia ter produzido e aquilo que Condous, de fato, produz – o arqueólogo abandona seu processo de síntese científica e encarna o médium espírita ou antes o xamã, que ao mesmo tempo evoca a obra perdida e a retrabalha em novos termos. As narrativas que surgem desse ponto intermediário entre arqueologia e xamanismo são, por sua vez, espantosas incursões na prosa absurdista, poesia expressionista, ficção fantástica e elocubrações existencialistas. O texto de Condous trafega entre os inúmeros arquétipos e mitos literários, facilitando a localização das ideias de Bonciu em um quadro historicamente mais amplo. Em “Parada Elefantilor” (A parada dos elefantes), temos esse estranho desfile de elefantes, animais fantásticos que transitam entre o bestiário medieval e a antecipação da peça Rhinocéros (1955) de outro romeno, Eugène Ionesco. Já em “Concert la contrabas” (Concerto de contrabaixo), temos construções poéticas seguindo a proposta de diálogo desse livro perdido entre poesia e a música dos quatro compositores prediletos de Bonciu (Gustav Mahler, Alexander Glazunov, Igor Stravinsky and Arnold Schoenberg). A musicalidade expressionista dos compositores e da poesia de Bonciu recriada por Condous ganham o primeiro plano. Logo, saltamos para o terceiro e mais longo capítulo, “Sarpele cu ochelari” (A serpente) que se destaca como uma pequena pérola da ficção fantástica, um diálogo com o Golem de Gustav Meyrink mas ultrapassa mesmo essa referência ao construir um monstro extremamente original e complexo. O último capítulo retoma “O carte incomoda” (O livro do desconforto) que, como o título indica, deveria causar, de fato, desconforto no leitor. Para obter tal efeito, Condous opta pelo aforismo que expressa desespero cósmico: "Experimentei a breve e veloz escuridão que rolava pela minha língua, gosto nauseante de vazio, de ecos perdidos, os fósseis de ecos, tragar o brilho de espelhos enegrecidos, o inverso de espelhos, o seco e insosso orvalho dos abismos, eflúvio de deuses mortos.” Se a tarefa de Golem of Bucharest pode parecer à primeira vista convencional, sua execução é única em cada uma de suas instâncias. Aquilo que surge após a leitura do livro de Condous não é apenas o retrato de um autor esquecido, historicamente injustiçado, mas o painel de uma época em que as esferas da criação e da destruição giravam com igual velocidade e intensidade. O trabalho de design do livro, por sua vez, é primoroso em cada detalhe, como usual da L’Homme Recent ou de qualquer outra aventura editorial da Ex Occidente Press. Cada um desses detalhes, por sua vez, carrega significados que se cruzam com aqueles suscitados pelo conteúdo do livro. Da sobrecapa, que apresenta apenas uma imagem cubista e as iniciais do autor até a capa negra que possui apenas uma ilustração. Do formato do livro às imagens internas cuidadosamente escolhidas. Enfim, trata-se de uma pequena jóia editorial, um livro de horas para colecionadores, connoisseurs e demais apreciadores do Livro como objeto. Nada mais adequado para Andrew Condous e seu The Golem of Bucharest, estranha e única mistura de ensaio e ficção, de recuperação e reconstrução, de resgate histórico e extrapolação narrativa. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. No filme Andrei Rublev (1966) de Andrei Tarkovsky há uma cena curiosa, bizarra embora válida e factível do ponto de vista da verossimilhança de uma obra que se pretendia uma reconstituição histórica do invisível, ou seja, da vida de Andrei Rublev, o enigmático artista russo que viveu no século XIV-XV, consagrado como o mais importante e reconhecido pintor de ícones da Rússia. Quando um dos personagens do filme, Kirill – outro pintor de ícones, cuja base é extremamente erudita e livresca – volta ao seu mosteiro, após anos de vida errante pelo mundo (contados no episódio 6, “Caridade”), percebe que um grupo de cavaleiros em movimento era projetado em posição invertida na parede oposta à janela fechada por pesados postigos. Havia, apesar das barreiras na janela do quarto escuro, espaço para a entrada de um fio de luz, responsável pela maravilhosa e breve projeção. Kirill, medíocre pintor de ícones, descobriu intuitivamente o segredo que atormentou a Arte desde a Grécia antiga em sua camera obscura improvisada: a descoberta de uma metodologia para a captura do movimento da vida, plasmado em imagens móveis. Mas isso não é o suficiente para que Kirill escape da própria mediocridade – ainda que inventivo, jamais alcançaria Andrei Rublev, um pintor que não necessitava de aparato técnico, referências estreitas da tradição ou epifanias fabricadas. Aquilo que Andrei fazia era pintar uma visão – da realidade, do universo, da imaginação – que apenas ele possuía, algo inacessível à técnica por mais refinada que seja. Mas isso não quer dizer que a Humanidade não busque em aparatos e utopias tecnológicas reproduzir ou se aproximar das visões articuladas por Andrei Rublev (ou por Michelangelo, William Blake, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh, Francis Bacon): o cinema talvez seja o resultado mais estupendo desse esforço milenar que é tanto a tentativa de captura do movimento da vida quanto uma forma de reproduzir visões as quais temos acesso apenas na contemplação de grandes pinturas ou em raríssimas epifanias.

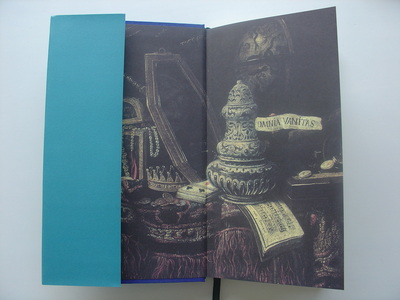

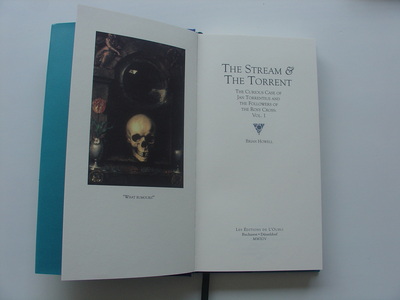

É curioso que a descoberta intuitiva feita no filme de Tarkovsky, embora inteiramente fictícia, não deixa de ser factível. A história e as origens da camera obscura são amplas, míticas e erráticas, aparecendo na China antiga e nas pesquisas de Aristoteles, nos tratados de engenharia árabe medieval a nos experimentos realizados por Artênio de Trales, o matemático que projetou Hagia Sophia nos tempos em que Istambul ainda se chamava Constantinopla. No horizonte ancestral da história, que costumamos denominar “Antiguidade” e "Idade Média” – nomes gerais e de finalidade didática – o conhecimento se projetava de forma muito mais complicada que na contemporaneidade, na qual há processos unificadores, bancos de dados, meios de comunicação instantânea e registros de patentes. Nesse passado de obscuros detalhes, imensas possibilidades e paradoxal desejo de acessar aquilo que poderíamos denominar imagem absoluta – um paradoxo que congregava a reprodução perfeita à visão imaginativa de plena beleza – é o que alimenta o extraordinário romance de Brian Howell, The Stream & The Torrent (cujo subtítulo é The Curious Case of Jan Torrentius and the Followers of Rosy Cross: Vol. 1), lançado pela Zagava/Ex Occidente Press em 2014, dentro da coleção Les Éditions de L'Oubli. É necessário destacar que Brian Howell não é nenhum estreante: já havia trabalhado o intrincado e fascinante universo cultural do século XVII em seu primeiro romance focado em Vermeer, The Dance of Geometry (2002). Já a coletânea de contos sobre o Japão contemporâneo The Sound of White Ants (2004) recupera tanto a tradição do Japão pelo olhar estrangeiro de um Lafcadio Hearn quanto os trabalhos de Yukio Mishima. Em The Stream & The Torrent, Howell regressa ao mundo de artistas, cientistas, inventores, nobres, conspiradores e charlatões do século XVII, mas o foco deixa de ser um pintor amplamente conhecido. Pois Johannes Torrentius (1589-1644) – que latinizou modificando ligeiramente seu nome de batismo, Johannes Symonsz van der Beeck, tendo em vista que “Beeck” significa “riacho” – foi considerado um mestre na Natureza Morta já em seu tempo, mas esse reconhecimento não evitou que boa parte das obras de Torrentius fossem queimadas devido às acusações de que o pintor fosse membro da Ordem Rosa-Cruz, nutrindo crenças ateístas e satanistas. A reputação de Torrentius o precedia: era visto como “sedutor de burgueses, enganador do povo, violador de mulheres, esbanjador do próprio dinheiro e do dinheiro alheio”. Declarava que as tintas de suas obras eram “outras”, que suas pinturas eram fruto de algum tipo de magia, “não sou eu o responsável pela pintura”, afirmava. Excêntrico e arrogante, acabou preso, torturado e condenado à fogueira. Foi salvo pelo rei da Inglaterra, Carlos I, que o tornou seu protegido em 1630. Por algum tempo, Torrentius viveu em paz na Inglaterra, às expensas de seu novo e poderoso patrão. Mas, em 1642, teve de abandonar seu confortável exílio em Londres, talvez devido à percepção que a recém iniciada Guerra Civil Inglesa levaria seu mecenas, fatalmente, à decapitação. Voltou para a Holanda e foi preso por mais algum tempo; ao ser liberado definitivamente, se dirigiu para a casa da mãe para morrer, alguns dizem que devido a uma implacável infecção por sífilis. A 7 de fevereiro de 1644, foi enterrado em Nieuwe Kerk (Igreja Nova), algo notável em se considerando que tratava-se de alguém visto como ateu, herético, blasfemo e adepto do diabo. Suas obras desapareceram sem deixar vestígios: uma parte delas, quando do primeiro encarceramento. Seria possível imaginar que algumas obras de Torrentius poderiam ter sobrevivido com o exílio inglês: de fato, o inventário de Carlos I menciona várias pinturas de Torrentius mas nenhuma delas foi encontrada posteriormente. Apenas uma de suas obras sobreviveu para ser descoberta em pleno século XX: Natureza morta emblemática com jarra, copo, cântaro e brida (1614), uma extraordinária e complexa alegoria da moderação. O jogo entre os reflexos de cada superfície – o metal da jarra, o vidro do copo, a madeira do cântaro – parece construir um feérico e sombrio universo fantástico de sombras e estranhas formas indistintas, misteriosas. Essa espantosa pintura, a única criação de Torrentius que chegou aos nossos dias, torna-se um dos motivos centrais do romance de Howell. The Stream & The Torrent é dividido em três capítulos: “Vandike and I”, “Ex Anglia Reversus” (expressão sonora e poeticamente sugestiva foi por algum algum tempo o título provisório do livro), “Cornelis Drubelsius Alcmariensis”. Cada capítulo apresenta um fragmento da misteriosa vida e obra de Johannes Torrentius a partir de testemunhas privilegiadas. No primeiro capítulo, o próprio Johannes Torrentius, em uma espécie de diário, descreve seu exílio na Inglaterra e as tentativas de refazer seus processos artificiais para captura de imagens, sangrentos, complicados, situados entre a magia e a técnica. Em “Ex Anglia Reversus”, a testemunha é Constantijn Huygens (pai do cientista Chistiaan Huygens, inventor do dispositivo precursor do cinema denominado lanterna mágica segundo as pesquisas do historiador Laurent Mannoni no estudo A grande arte da luz e da sombra), o árbitro de um estranho duelo de naturezas mortas entre Torrentius e os de Gheyn, pai e filho. Por fim, no último capítulo, temos o testemunho de Cornelis Drebbel de Alcmar, famoso por inventar o termostato de forno e pela construção do primeiro submarino funcional; Drebbel relata seus experimentos ao lado de Jan Torrentius, em Londres e em Praga, até o poderoso gancho narrativo final. Como é possível perceber, diversos personagens históricos se cruzam em contextos não apenas verossímeis mas factíveis, jogos políticos, intrigas palacianas, discussões estéticas e bizarros/inúteis e cruéis (dependendo do ponto de vista) inventos. Trata-se de uma complexa urdidura narrativa, centrada no testemunho fragmentário: as incertezas possíveis da narrativa em primeira pessoa se multiplicam pelas distorções e manipulações possíveis dos autores, bem como da percepção dos leitores, de cada fragmento. Elaborada construção poética do fragmento dúbio, do testemunho que aparentemente só pode ser tomado como verídico após um processo de cotejo sistemático, exatamente o que nos restou de uma personalidade tão fascinante quanto a de Johannes Torrentius. Mas, acima de tudo, o romance The Stream & The Torrent é uma brilhante alegoria do cinema, do sonho humano (factível pela técnica) de capturar a vida em toda sua minúcia, como que através de um processo tenebroso de magia negra. Nesse sentido, Brian Howell se aproxima de Adolfo Bioy-Casares em um romance como La invención de Morel, mas ultrapassa o autor argentino ao trabalhar não com a pura invenção fantasiosa de uma máquina que captura substâncias e que as reproduz eternamente através de um mecanismo de perpetuum mobile. Maravilhoso, sem dúvida, mas convencional. As “tintas outras” e a camera obscura de Johannes Torrentius são dotadas de uma concretude movediça assegurada por testemunhos, memórias vagas e registros dúbios; trata-se simultaneamente de uma invenção possível (mas irrecuperável), de uma fraude, de uma mistificação, de uma prestidigitação, de um prodígio. O livro, fisicamente, segue o padrão dos editores Dan Ghetu e Jonas Ploeger: trata-se de um objeto de arte de indiscutível beleza. A impressão é magnífica e em um papel pesado e de tipografia equilibrada, que nos faz lembrar uma versão atualizada dos livros que Torrentius e seus amigos manipulavam no século XVII. As imagens internas do livro – curiosamente, nenhuma delas de Torrentius – são belíssimas naturezas mortas do século XVII, que garantem ao livro um ar de mistério totalmente adequado. Só nos resta desejar que o segundo volume possa ser lançado em breve, para que retomemos a deliciosa, turbulenta e atroz aventura de Johannes Torrentius na busca pela imagem absoluta enquanto atravessa as intrincadas conspirações de uma Ordem Rosa-Cruz imaginária. NOTA: Algumas das referências históricas – especialmente sobre Johannes Torrentius – vieram de uma série de artigos (dividida em três partes) bastante esclarecedora de Maaike Dirkx cujo título é “The remarkable case of Johannes Torrentius”, disponível em https://arthistoriesroom.wordpress.com/?s=Torrentius&submit=Search. Também nos foi útil a excelente resenha de Des Lewis, disponível em seu site: https://nullimmortalis.wordpress.com/2014/10/24/the-stream-the-torrent/. Estruturas gigantescas, infinitas como o Oceano ou Cosmo, a História e o Mito permanecem equidistantes, independentes, embora próximos. A densidade e a complexidade dessas duas formas que pairam acima da cabeça de cada ser humano, vivo ou morto, no planeta Terra pode sugerir que seja tarefa vã tentar aproximá-las, que haja perigo eminente no choque de ambas. Mas o ritual e a ficção fazem esse exatamente isso: aproximam Mito e História, de modo que haja confluências, mesclas, colisões. As narrativas únicas de Avalon Brantley – seja a releitura da tragédia e da ironia aristofânica em Aornos, os contos de Descended Suns Resuscitate ou a homenagem a Pessoa na coletânea Dreams of Ourselves – ao mesmo tempo ritual e literatura, retomada historiográfica minuciosa e reconfiguração pessoal de mitologias, testemunham os efeitos únicos da infinita e arriscada arte combinatória do Mito e da História.

Sua magnífica peça – ou talvez narrativa – teatral, Aornos, possui certa ressonância em As rãs de Aristófanes, coisa que fica clara a partir da epígrafe do livro (uma citação do grande comediógrafo grego que serve como referência premonitória ao nome do protagonista, Alektor), o tema da descida submundo dos mortos e o coro de cigarras que pontua a trama como o coro de rãs que acompanha a descida de Dioniso e Caronte em As rãs. Fale a respeito desse seu trabalho refinado, de ourives, empregado na invocação da tragédia e da comédia produzidas na Antiguidade grega. Bem, creio que Aornos deve ser considerada minha primeira publicação de fato, embora não seja nem de longe minha primeira composição. Para mim, contudo, trata-se definitivamente de um dos trabalhos mais pessoalmente satisfatórios que realizei. O que me surpreende ao dizer isso é que eu escrevi essa peça em uma semana, quando a história que eu pretendia que estivesse em minha primeira publicação de fato – uma coletânea de contos para a Ex Occidente [Press] – foi colocada em outra antologia. Pretendia preencher essa lacuna, mas não havia nada que, em minha percepção, se encaixava naquela coletânea, de modo que me apressei com minha ideia para Aornos. As sementes dessa obra estavam em um estado vago, em um ponto obscuro da minha mente por anos, aliás; penso que por vezes algumas obras amadurecem em adegas subterrâneas da mente com mais frequência do que seus criadores conseguem perceber antes de gerar a forma definitiva delas. A visão de mundo subterrâneo da Grécia Antiga influenciou a literatura e a poesia ocidentais, bem como várias etapa da teologia cristã. Nada parecido pode ser encontrado, por exemplo, na Bíblia (Sheol e Gehenna não são o mesmo que o inferno) até que surge a loucura anômala do Apocalipse de João, quando já estávamos contando quase cem anos de era cristã e tal livro quase descartado como apócrifo. Assim, todas as visões tradicionais do inferno usadas para aterrorizar os pecadores e tantalizar os poetas provavelmente procedem, em grande parte, das tradições pagãs. Trata-se de uma enorme porção de nossa herança literária e me fascinou como um plano de criação possível por anos; mas eu desejava recuperar algumas de nossas raízes culturais, de modo que iniciei a leitura de diversas obras comparativas e fui sugada através de outros materiais tanto literários quanto acadêmicos para que eu pudesse trabalhar com os aspectos mais sombrios, difíceis e esquecidos do Hades. Aristófanes certamente é um autor fascinante para mim, em parte porque, a despeito dele ser um dos primeiros satiristas do mundo antigo cuja obra sobreviveu, manteve profunda reverência a certos aspectos sacros de sua própria cultura, como em relação aos mistérios eleusinos (motivo pelo qual muitos críticos modernos o criticam diretamente, claro). Mas, tendo em vista seu universo e contexto, percebo que esse fato é notável, um traço cativante do trabalho e das intenções de Aristófanes. Como estudante de história, reconheci exemplos de escritores inescrupulosos e extremamente imaginativos cujos trabalhos dificultaram uma abordagem mais confiável do passado; ainda assim, por outro lado, existem aqueles que estão em uma espécie de caminho contra-racional e que auxiliam em trazer seus leitores até a mentalidade mais acertada para o seu tempo pelos mesmos meios não conformistas, um contexto de cultura e sua própria dinâmica, poética, cuja capacidade de drenagem a história não alcança. Não apenas Aristófanes, mas também no caso de “historiadores” como Heródoto e Plutarco. Eu apreciei bastante a leitura de Tucídides (incluindo a história que ele escreveu sobre o seu homônimo, Alcebiades) mas as histórias dele não desempenharam nenhuma papel importante na construção daquilo que podemos chamar, essencialmente, como cheguei a descrever em outro lugar, uma “peça teatral encenada na mente”, talvez uma representação poética de uma estrutura teatral, semelhante (como você astutamente indicou em sua próxima pergunta) Purgatory de Yeats. Descobri, todavia, que a história de Heródoto poderia ser diretamente útil – por exemplo, a Ponte de Medea a qual Alektor descobre, estranhamente, em meio à névoa das águas no local em que estava vagando veio direto de Heródoto. O ponto, na verdade, é o fato de que enquanto Heródoto é um dos nossos primeiros “historiadores”, e Aristófanes um de nossos primeiros “comediantes” (ao menos no que tange à influência subsequente que teve; há outros autores, mais antigos em cada um desses campos), ambos me auxiliaram na conexão com uma mentalidade extinta tempos atrás. Eu não abjuro completamente a Era da Razão ou o Iluminismo nesse sentido, mas a poesia e a literatura fantástica podem demarcar uma fronteira além dos fantasmas da assim chamada “realidade” e da razão tornam-se mais opacos e incertos. O trabalho de historiadores como Tucídides ou [Edward] Gibbon ainda será útil para mim, mas onde predomina o processo passivo, intelectual de leitura para o qual esses trabalhos foram imaginados, quando estamos aquém do revolutear dinâmico e criativo da poesia e da loucura. Os momentos finais de Aornos – notadamente após a aparição da extraordinária figura da Stettix – torna-se clara a intuição que o leitor deve ter percebido desde o início da leitura: sua peça é praticamente não representável. Como em certas peças de Ionesco (em O rinoceronte) e William Butler Yeats (Purgatory), as cenas descritas em Aornos dialogam melhor com a imaginação pelos delicados e sutis jogos e imagens sugeridas pelas palavras do que com a cenografia construída no cinema ou no teatro. Como você alcançou tal síntese imaginativa e visionária? Haveria alguma obra que você encara como precursora, nesse sentido? Não pude mencionar na pergunta anterior, mas sim, a Imaginação de fato é o teatro definitivo, ou deveria ser. Nesta era de filmes abarrotados de CGI [Computer Generated Imagery], efeitos de som Surround, animação computadorizada, vídeo-games hiperrealistas, onde todos almejam a realidade virtual de terceiros permanente, o que penso ser o mais trágico se concentra naquela parte de nossa cultura que se tornou tão imaginativamente preguiçosa que suplica as pedras de crack oferecidos pela alimentação forçada das mídias – gratificação imediata de todos os sentidos – a partir do exterior! – que é poderosa, de fato, mas fará com que a imaginação, que trazemos desde tanto tempo antes do despontar da literatura, dos sonhos e das incertezas diante da vastidão do universo que nos cerca, atrofie. Assim, para responder sua pergunta, eu devo dizer que para mim, aquilo que antecipou as minhas formas de escrita imaginativa está diretamente relacionado com todas as leituras de natureza fantástica que cultivei na infância, quando minha ensurdecida imaginação desempenhava seu papel com espontaneidade, agilidade e brilhante vivacidade, de modo que me viciei nesse aspecto imaginativo da leitura e do devaneio, que alimentava constantemente. Como adulto, em meio ao mundo empírico, tal atividade ficou bem mais difícil, como costuma ocorrer com os exercícios físicos – é necessário manter os músculos tonificados e as articulações flexíveis. Nem tudo o que escrevemos chegam rapidamente a esses termos, mas alguns costumam se abrir se nos aproximamos com a mentalidade correta, como uma canção que começa a fazer sentido dentro de você. Para mim, a música oferece uma experiência bastante similar – trata-se de uma inexprimível magia no fato de que uma série de ruídos estruturados podem resultar na explosão para a vida de mundos inteiros atrás de nossos olhos fechados. Ou então simplesmente se deixar ficar em um local no qual o genius loci começa a falar com você, quando certos lugares especiais podem subitamente e inexplicavelmente começar a sussurrar histórias – imagens engendradas em sua mente que parecem surgidas das pedras e dos aromas e do céu. Essas coisas devem vir de dentro inicialmente, não da sala de edição de um cineasta ou dos códigos de um programador, mas da própria psiquê. Ou, se o oposto for verdadeiro, seria possível manter o útero da psiquê pronto para receber tais transitórios gametas de inspiração. Tanto Aornos quanto os contos de Descended Suns Resuscitate trabalham um inusitado cruzamento entre Mito, História, Cotidiano e Ficção. Nesse sentido, há uma preocupação minuciosa com detalhes, que logo se desdobram em sofisticadas tramas de linguagem (o argot local, termos específicos, etc.) que evocam o passado (mesmo em seu pequeno detalhe cotidiano) ao mesmo tempo em que auxiliam na construção de efeitos narrativos, da ironia, do mistério da trama. Qual seria a origem de sua percepção dessas linhas de encontro entre Mito e História? Como solucionar ou relacionar essa combinação aparentemente contraditória? Mas não vivemos nossas vidas em um universo que aparenta ser contraditório? Qual percepção pode afirmar não ser ao menos em parte uma falsa percepção, parte de nossas mitologias contemporâneas? Ainda não temos uma Teoria da Grande Unificação na física, e não é verdade que muito do que admitimos nas bases epistemológica e ontológica é subjetivo? O que me fascina é como outras culturas, sem todos os nossos tabus e inibições intelectuais (ou, nesta geração em especial, nossa miopia tecnologizada), como esses outros conseguem interpretar o mistério que é estar aqui, que é interagir como esse poderoso, cruel, incrível e misterioso universo. O que eu tento fazer (e talvez seja uma tarefa fútil deste ponto de vista (ainda que, do ponto de vista poético, não acredito nisso, embora intelectualmente sim)) é colocar a maneira de um personagem em um tempo-espaço diferente. Ao menos esse é um dos aspectos de meu trabalho no qual pretendo me concentrar. Outro tempo, lugar e cultura, através dos olhos que enxergam desde o interior de um sistema de crenças, a maneira como o povo se expressa, como vivem suas vidas, todos esses elementos desempenham um papel em como um fenômeno pode ser interpretado. As mesmas limitações se projetam sobre nós, como os filhos de nossos filhos poderão ver com mais facilidade, uma vez que nós mal conseguimos interpretar o mundo através nossas limitações e preconceitos, tanto pessoais quanto culturais. O leitor deve se sentir algo deslocado no passado, pois como disse L. P. Hartley, “Eles agem de maneira diferente aqui”. É um mundo ainda mais diferente. Assim, considero o passado um terreno altamente fértil para a ficção imaginativa. Da mesma forma, ao menos poeticamente, não percebo o tempo como estritamente linear como tendemos a perceber na vida cotidiana, mantendo nossos compromissos e rotina de sono. Algumas vezes, tento a mediação (e o amálgama) entre nossas realidades e as realidades de algum outro de forma que seja possível alguma incursão no passado mas que, também, mantenha as conexões e talvez desperte certas fagulhas no quadro de referência do leitor, uma espécie de efeito deja-vu literário. Por isso, a resposta de Alektor à repentina aparição da Stettix surge antes do retorno do barco é um fala parcialmente emprestada da resposta de Lúcifer ao encontrar a monstruosidade da Morte no submundo de Milton. Isto para mim é novamente o tempo poético, que se torna não-linear. As palavras de Milton podem sair da boca de um personagem ambientado na Grécia Antiga uma vez que elas chegaram na pena de Milton a partir de um local sem forma e sem tempo de onde a voz de um demônio pessoal (na forma de um sapo rastejante, talvez?) sussurrou-as no ouvido daquele autor. O escritor japonês Ueda Akinari, em Contos da chuva e da lua – adaptados para o cinema de maneira bastante inteligente e sensível por Kenji Mizoguchi no filme Ugetsu Monogatari (1953) –, trabalha constantemente com a decepção, a percepção enganadora que desenvolvemos a partir daquilo que percebemos como realidade (que inclui, em todo o caso, o sobrenatural). Muitos de seus protagonistas trabalham com essa percepção falsa do universo que os cerca. Qual seria sua trajetória até essa poética da decepção, bastante sofisticada em suas narrativas? O universo é circular, um cíclico e emaranhado imenso de logros sem fim. Acredito que meus caracteres, como nós, precisam reunir muitas peças de um quebra-cabeça conforme elas surgem no caminho, perdendo algumas, rearranjando outras, conforme cambaleamos para qualquer direção que tenhamos tomado. Não pretendo julgar todos aqueles que sejam mais enganados ou equivocados que eu (ou, eu poderia arriscar, nós?), ao menos em termos. Cognição, sentidos, percepção – são apenas meios aproximativos e falíveis, afinal. Mas todos nós nos excedemos e, a despeito dos horrores, algumas vezes alcançamos vislumbres de beleza nesse arranjo. Então, quando os horrores são belos… Um dos contos de Descended Suns Resuscitate que mais me agradou foi “The Last Sheaf”. Existe nessa trama uma curiosa e complex relação entre efeitos alegóricos (os camponeses que scything the crops, as noções conflitantes de sacrifício), prosaicos (a viagem turística dos dois estudantes) e mesmo caricaturais ou grotescos (as páginas do livro, empregadas para limpar uma diarréia causada pela abstinência de láudano). O desfecho me trouxe à mente o conto “El Sur” (“The South”), o último da coleção Ficciones (1956) de Jorge Luis Borges. Quais procedimentos você empregou na construção desse conto? Existe algum método usual ou cada narrativa possui sua própria gênese e construção? Penso que cada narrativa efetua um acúmulo de uma maneira própria. Algumas vezes, como no caso de “The Last Sheaf”, uma narrativa pode surgir diretamente de certos materiais que envolvem aquilo que estou lendo, algumas vezes enquanto meus olhos estão em uma determinada página, algumas vezes logo após o livro já estar fechado, luzes apagadas e olhos fechados… Outras histórias aparentemente surgem espontaneamente de uma contemplação da paisagem vista da janela, ao ouvir uma música, visitar um local desconhecido… Fragmentos de histórias surgem constantemente, em todos os lugares – nas ruínas de uma velha casa no meio de uma planície que provavelmente foi no passado distante a casa de sonhos de alguém; em velhas roupas ou fotos, ou em objetos em lojas de segunda mão. Escutar essas histórias à espreita é tanto algo de ativo/criativo quanto um processo passivo. É necessário trabalho para construir a coesão decisiva para elementos que são apenas fragmentos e ideias vagas, mas nesse processo as ideias mais poderosas muitas vezes amadurecem e se desenvolvem quase que por si mesmas. Suas narrativas – é o caso por exemplo de "The Way of Flames” e "Kali-Yuga: This Dark and Present Age” em Descended Suns Resuscitate – abordam pequenos e grandes apocalipses, instantâneos de decadência e de esgotamento, sacrifícios voluntários e compulsórios. Nesse sentido, talvez seja possível afirmar que sua visão se aproxime daquela de James Joyce em Ulysses, de que a História “is a nightmare from which I am trying to awake”. A questão da decadência, em suas narrativas, seria alimentada por reflexões filosóficas? Ou sua preocupação situa-se de modo mais significativo no campo estético? Ambas, provavelmente na mesma medida, dependendo do contexto. Sempre fui fascinada pelo terrível caráter cíclico da existência, da história, da natureza humana. Aquilo que consideramos usual em países desenvolvidos é bastante frágil e não se configura como norma na maioria dos lugares e temporalidades. As preocupações da literatura decadente me parecem um consistente à propos, e espero que continuem a ser reconhecidas de modo intermitente, conforme o pêndulo da história persiste em seu movimento oscilante e caprichoso… A música ocupa, de maneira mais evidente, um espaço primordial na própria construção narrativa em Aornos e também no conto “Hognissaga” (embora o mesmo possa ser dito de todas as suas narrativas). Qual sua relação com a música no que tange à construção de suas tramas? Existe algum compositor ou estilo que lhe seja mais sugestivo, nesse sentido? Novamente, tudo depende do contexto (uma vez que cada história se desenvolve de forma própria, separada) mas há momentos em que a música é o cofator primário no processo catalítico no qual a história procede seu desenvolvimento. Em outros momentos, a música se encarrega de injetar suas próprias influências e ideias de maneiras que eu não conseguiria imaginar ou prever. O ecletismo domina meus gostos e aprecio uma ampla variedade de estilos musicais, e reconheço que algumas vezes certas canções e estilos que considero repugnantes podem de uma forma irônica me fornecer auxílio no que tange à inspiração ou intuição. Tendo em vista que você já teve uma narrativa em formato dramático e contos publicados, seria possível adiantar algum de seus projetos futuros? Está trabalhando em uma narrativa mais extensa ou mesmo, com toda a poderosa carga visionária de suas histórias, alguma criação visual e/ou audiovisual? Trabalhei em diversas coisas que ainda não foram publicadas, algumas poderão não ser lançadas nunca por razões pessoais (nem tudo o que escrevo é direcionado para publicação; algumas vezes é apenas algo que devo fazer) e outras ainda preciso finalizar. Tendo a ser relapso com o prazo de envio de meus trabalhos – trata-se da parte que considero menos agradável de todo o processo. Escrevi um romance extenso, uma espécie de resposta em forma de tríptico ao House on the Borderland e The Night Land de William Hope Hodgson. Também trabalho com ideias e esboços para diversos projetos, embora no momento esteja focada em uma novela breve, uma peça estranha e de grande amplitude, ambientada em diferentes momentos e regiões da Rússia, embora o centro predominante seja os Grandes Expurgos realizados por Stalin no final dos anos 1930. Quando eu finalmente terminar esse trabalho (não tenho ideia de que quando exatamente isso ocorrerá), há muitas outras áreas as quais desejo me dedicar, resultando provavelmente em coletâneas de contos – uma envolvendo os povos celtas das Ilhas Britânicas (um assunto e universo no qual já me dediquei por algum tempo durante a composição da homenagem a Hodgson) e outra ambientada na Nova Inglaterra nos tempos coloniais. Se existe algo que faz da narrativa algo próximo de um sortilégio, de um gesto que pertence menos aos domínios humanos e mais a uma esfera sobrenatural, metafísica, é o mistério. E as narrativas de Jonathan Wood (como na participação que fez no volume em homenagem a Fernando Pessoa, Dreams of Ourselves, lançado pela Ex Occidente/Zagava Press) transbordam de mistério, um mistério fundamental e transcendente que transtorna a própria realidade, não apenas a percepção dela. Na entrevista a seguir, nos propomos não a decifração do mistério, atividade vã e destrutiva, mas em contextualizar a mente criadora de Wood. Entre as obras já lançadas de Jonathan Wood (um autor do qual temos limitadas informações biográficas), podemos enumerar: os contos “White Souls against a Dark Background” (publicado na coletânea Cinnabar’s Gnosis – A Homage to Gustav Meyrink, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2009), “Beloved Chaos that Comes by Night” (publicado na coletânea The Master in Café Morphine – A Homage to Mikhail Bulgakov, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2011), “Pray to the God of Flux” (conto publicado na coletânea Transactions of the Flesh – A Homage to Joris-Karl Huysmans (editada por Dan Watt e Peter Holman, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013), “Vale of Gold” (na coletânea Sorcery and Sanctity: A Homage to Arthur Machen, Hieroglyphic Press, 2013), além da novela The New Fate, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013.