|

Se existe uma palavra que pudesse sumarizar a produção literária, o trabalho editorial e a ideia mesma do simbolismo no Brasil, tal palavra seria: temerário. Entrincheirados em revistas de baixa circulação e breve existência (embora espetaculares do ponto de vista tipográfico e artístico) e em livros de tiragens pequenas, objetos hoje raros e preciosos, posteriormente atacados e impiedosamente ridicularizados por gerações e gerações de grupos/autores modernistas que cultuavam formas mais ou menos ingênuas de épater la bourgeoisie. Tudo isso somado, temos um conjunto de estratégias que nitidamente estavam longe de um grau mínimo de eficácia, o que em termos literários implica em reconhecimento dentro de um cânone qualquer e a viabilidade editorial na forma de reedições, coletâneas, estudos críticos. O desligamento em relação a qualquer cânone estabelecido leva a alguns resultados imediatos, como o esquecimento, a caricatura esquemática, a percepção equivocada de irrelevância – marcas na leitura contemporânea da literatura simbolista produzida entre o final do século XIX e o início do século XX. Por outro lado, essas marcas que parecem exilar o simbolismo no olvido e na irrelevância possibilitaram um estranho desdobramento, um efeito colateral: a possibilidade de redescoberta de obras aparentemente perdidas. Aos que se aventuram pelos meandros dos sebos, das obras de referência como o Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro de Andrade Muricy, dos corredores das bibliotecas e, nos dias de hoje, dos arquivos digitalizados de hemerotecas e centros de referência documental, o prêmio é a descoberta de obras únicas e não destituídas de inovação, cujo inegável frescor de originalidade, esse élan vital, talvez tenha sido preservado pelo tempo em que permaneceram ignoradas.

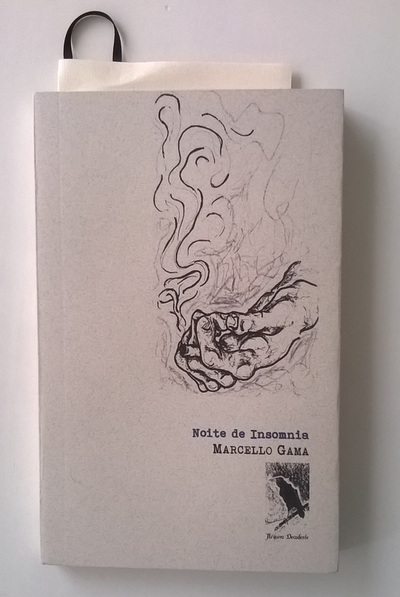

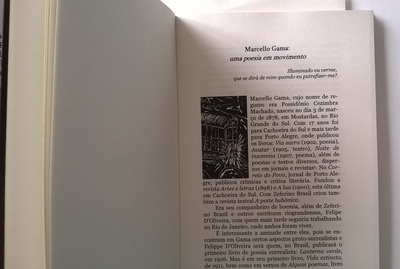

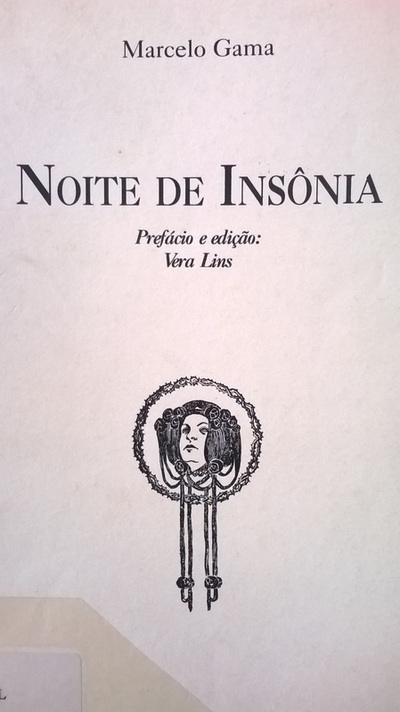

Essa sensação de que estamos diante de algo realmente inovador, a despeito de ter sido produzido no início do século XX, é exatamente o que sentimos quando nos deparamos com a poesia de Marcelo (ou Marcello) Gama, pseudônimo de Possidônio Cezimbra Machado. Nascido no Rio Grande do Sul em 1878, mas frequentador assíduo da boemia notívaga do Rio de Janeiro, Marcelo Gama (que adotou o pseudônimo como uma espécie de “denominação poética”, de nova identidade) teria breve mas ativa participação na vida cultural à época, dentro das já mencionadas estratégias culturais do simbolismo: publicou livros e textos em periódicos diversos, trabalhou na edição de revistas. Morreu em 1915 de forma prematura, brutal, premonitória: viajava de bonde quando um movimento brusco do veículo o projetou do alto do viaduto do Engenho Novo, uma queda de vinte metros de altura. A mecanização da vida cotidiana, denunciada em seus poemas, reagia vitimando o poeta que, ao menos, pode lançar o longo poema Noite de Insônia (ou “Insomnia”, na grafia original), contribuição originalíssima ao multifacetado painel da poesia brasileira do século XX. Noite de Insônia foi originalmente publicado em 1907, em Porto Alegre, pela oficina gráfica da Livraria Americana e, pela descrição que nos é oferecida por Vera Lins, a rara edição original do livro era dotada de uma extraordinária beleza artesanal: a capa, com a pequena mas significativa vinheta de uma cabeça de mulher com rosas nos cabelos circundada por espinhos, apresentava o título do poema em letras azuis, repetido a cada topo de página do miolo em letras vermelhas. O delicado trabalho editorial também se revela, de forma mais conceitual, no uso do espaço vazio da página para a disposição correta do poema, o que ocasiona efeitos ainda mais singulares, de extração mallarmeana, para as imagens ferozes construídas por Marcelo Gama. Pois o poema, apesar de trabalhar – o que é apontado já no título – com o que parece ser um tema “lugar-comum”, as dores solitárias do poeta, transcende qualquer restrição temática. Como aponta tanto Vera Lins quanto Camilo Prado, Noite de Insônia é um poema que beira a impossibilidade de classificação: há nele elementos narrativos que o aproximariam de um conto, equilibrados por certa intimidade escancarada pelo poeta que vemos nas confissões íntimas; ao anarquismo do poema, expresso em certos momentos pela menção direta de autores (Reclus, Hamon, Vandevelde, Nietzsche), somam-se imagens únicas e apocalípticas, nas quais corvos ferozes devoram o poeta vivo, enquanto demônios e uma “possessa turba” se entretem em sabá tenebroso. Essas imagens, de fato, tornam-se o elemento mais celebrado do poema – caveiras, corvos, demônios, paisagens transfiguradas pela agonia do poeta, tantas possibilidades de horror atravessam a mente do transtornado insone em sínteses expressionistas, como quando transforma as recordações em lesmas que rastejam pela superfície da mente, trazendo apenas certos fragmentos de reconhecimento, vagas possibilidades de trégua: "Num lento deslizar de babujentas lesmas, passam recordações: – Aquele beijo… Idílios... Um rancor que me faz franzir os supercílios... Das brumas do passado isso tudo ressumbra em farrapos de luz, tons velados, penumbra" Mas o poema não se esgota nessas imagens furiosas, pois há elementos de elaboração poética complexos, detalhados. Os espaços vazios dotam as reviravoltas da mente do poeta, acossada pela tortura da insônia, de um certo grau de suspense, como na descrição de imagens atrozes que se revelam um pesadelo, pois mesmo o breve período de descanso do insone é cumulado de torturas e sobressaltos. O despertar do pesadelo, nesse sentido, está longe de representar algum alívio – transtornado pela impossibilidade de dormir, o insone caminha até a janela do quarto, percebendo que despertara do horror onírico apenas para enfrentar o horror cotidiano. Ao final, um toque de metalinguagem, pois no poeta conclui sua ronda noturna com a promessa de “contar em verso esta noite de insônia”, gesto que parece abortado por uma fortuita “desgraça” final: “E zás! derramo a tinta. Uma desgraça! Horror! E para que desminta o azar, e em meu destino o agoiro não influa, corro à janela e atiro um jarro d’água à rua.” Esgotadas desde antes dos anos 1920, poemas como Noite de Insônia seriam invisíveis se não fosse o trabalho sério e consistente de estudiosos e editores (que se transformam em editores estudiosos) que recuperaram obras de autores como Marcelo Gama em um redimensionamento através de ensaios, estudos críticos e novas edições. É o caso das duas edições de Noite de Insônia que tenho diante de meus olhos. A primeira, lançada em 1995 pela Sette Letras do Rio de Janeiro, com estudo introdutório de Vera Lins, é uma bela versão atualizada da edição original de 1907, seguindo cuidadosamente várias das inovadoras idiossincrasias da edição original, a começar da belíssima capa. Mas se o livro da Sette Letras é inteiramente dedicado a Noite de Insônia, a edição lançada em 2011 pela Edições Nephelibata, de Santa Catarina, apresenta uma outra proposta, pois trata-se de uma coletânea que inclui outros poemas de Marcelo Gama, além da peça Avatar. Embora a seção dedicada à Noite de Insônia siga a formatação da editio princeps de 1907, o livro preparado pelo editor/pesquisador/escritor Camilo Prado traz algumas inovações consoantes ao tema/atmosfera da obra de Marcelo Gama, como as ilustrações expressionistas de Aline Daka. É necessário destacar que Noite de Insomnia (com a grafia original) da Edições Nephelibata faz parte da coleção Arquivo Decadente, recuperação preciosa levada a efeito pelo editor Camilo Prado dos vertiginosos e esquecidos mananciais da produção simbolista/decadente no Brasil. Assim Noite de Insônia está bem representado por duas edições únicas que respeitam o leitor e o poeta, e que preservam a aura do livro maldito, raro, único – objeto que a “razão do logaritmo”, como dizia Marcelo Gama, tenta a todo custo mas sem sucesso converter e/ou destruir. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R.

0 Comments

Das muitas invenções maravilhosas do engenho humano, deixadas de lado pelo inexorável progresso tecnológico, uma das mais saudosas deva ser provavelmente a lanterna mágica. Pois a projeção de imagens luminosas, que parecia criar todo um universo repentinamente de uma superfície bidimensional em branco pareceu aos nossos antepassados não apenas uma conjura mágica, mas mesmo a materialização perfeita dos jogos metafísicos de nosso mundo e da nossa existência. Não é por acaso que historiadores do cinema primitivo como Laurent Mannoni cheguem a lamentar a extinção dos espetáculos lanternistas – efeito colateral da ascenção do cinema, com suas “pobres” e instáveis, mas baratas, imagens em preto e branco nos primeiros tempos em que o cinematógrafo se impôs como divertimento óptico sem concorrentes. A possibilidade mágica da projeção de imagens mais ou menos fixas – uma vez que elas permitiam, ao sabor da habilidade do lanternista e da qualidade da máquina de projeção, efeitos diversos como fusões, alteração de foco, mudanças de cor, ampliações e reduções da imagem projetada. Por conta dessa versatilidade, que poderia modificar qualquer narrativa proposta pela sequência de imagens projetadas, a lanterna mágica tornou-se um poderoso reforço à ilustração, uma ferramenta preciosa em colóquios, exposições, aulas ou convenções científicas. Da mesma forma – e também por questões relacionadas ao “esclarecimento”, ainda que superficialmente – a lanterna mágica possibilitou esse espetáculo único que era a Fantasmagorie de Étienne-Gaspard "Robertson" Robert, que surgiu na virada do século XVIII para o XIX e que se beneficiou, para sua exposição de atrocidades, dos cadáveres decapitados ainda frescos das vítimas da Revolução Francesa.

Para Robertson e outros concorrentes, que apresentavam espetáculos similares, tratava-se de uma luta contra crenças absurdas e irracionais em demônios e fantasmas empregando no processo de desmistificação o mesmo “veneno” que pretendiam combater – fantasmas, demônios, esqueletos e demais aparições que voavam graças aos trunfos da projeção. Robertson, assim, não apenas impulsionou o gênero gótico – que saltava da literatura e ganhava um aspecto audiovisual a cada espetáculo fantasmagórico – como, de certa forma, colocava em questão a própria estabilidade do mundo percebido pelos sentidos, o mundo que parecia (e ainda perece, em alguns casos) tão sólido e confiável. Nada mal para um aparato inventado no século XVII, de provável paternidade flutuante (entre dois sábios/cientistas/inventores de temperamentos e naturezas bastante distintas, Athanasius Kircher e Christiaan Huygens). Baseada em um princípio de projeção muito mais antigo: a luz artificial de velas e os efeitos de sombras móveis projetadas – descrito em escritos de autores como o poeta Mathurin Régnier e Jean Prevost ainda no século XVI – a lanterna mágica surge como uma invenção par excellence de uma era que teria na crença segura na beleza e na validade do progresso científico seu vértice. Talvez por isso seja um outro sábio, inventor, polígrafo do século XVII, Emanuel Swedenborg, não diretamente relacionado à invenção da lanterna mágica, quem ofereça a mais peculiar forma de aproximação para com aquele popular aparato óptico e luminoso. Para Bernhard Lang, na introdução para a tradução espanhola, editada pela Siruela, da obra mais famosa de Swedenborg, Del cielo y del infierno, a original visão religiosa de Swedenborg delineava o universo espiritual como um gigantesco espetáculo de lanterna mágica. A lanterna e seu repertório de imagens corresponderiam à alma, a luz produzida no aparato seria o influxo divino enquanto as imagens projetadas teriam analogia com o universo que cercaria cada alma. A lanterna mágica se transforma não mais em um mero aparato de uso limitado, divertimento óptico, mas em metáfora visionária – pois a prosa de Swedenborg é viva, movimentada e frenética como um verdadeiro filme – para um universo em que as interações visíveis se comunicam com outras, ainda mais extraordinárias/visionárias, além de invisíveis aos sentidos usuais. Seguindo esse caminho, o breve mas intenso livro Several Clouds Colliding de Brian Catling e Iain Sinclair torna-se uma referência essencial não apenas por trabalhar com um pequeno, mas bastante significativo acervo de slides para lanterna mágica relacionados com Swedenborg mas também por perceber como o universo evocado pelos escritos de Swedenborg – baseado em cortes, transformações, e mutações de forma, tamanho, cor – se aproxima do espetáculo da lanterna mágica. Assim, logo na epígrafe, lemos um texto espantoso de Swedenborg, retirado de seu último trabalho entitulado Vera Christiana Religio (publicado em Amsterdam, 1771; traduzido para o português com o título Verdadeira Religião Cristã). No trecho, Swedenborg descreve uma visão, que se inicia com um meteoro, que se funde a nuvens multicoloridas em um turbilhão cortado por raios. Esses raios sofrem transmutação: são agora pontas de espadas que se quebram, logo transformadas em pugilistas que empregam movimentos cadenciados durante um embate. Ou seja: o conflito de sugestão sangrenta (as espadas que se quebram) atravessa um processo simbólico e imagético de mudança, tornando-se uma disputa regrada e não mortal, um evento esportivo. Mas a estabilidade fornecida pela leitura dos elementos da visão nos é novamente negada; o visionário busca observar o que há além do meteoro, e percebe (em transição abrupta) um grupo de pessoas de todas as idades entrando em um edifício de mármore e pórfiro, uma casa encimada pelo fenômeno natural/simbólico até então descrito por Swedenborg. Ao perguntar para um dos jovens que estava no local (nova transição abrupta, pois repentinamente o visionário deixa de descrever o universo que vê mas dele participa) o que era tudo aquilo, finalmente obtemos uma resposta: “um ginásio no qual jovens são iniciados em assuntos concernentes à sabedoria.” Os fenômenos naturais que alimentaram o primeiro momento descritivo da visão (meteoro, nuvens, raios) são convertidos pela leitura do visionário em elementos simbólicos (as espadas que se quebram, revelando movimentos agressivos, mas não mortais) para terminar, ao final, um traço peculiar de uma edificação de sonho, com o qual o visionário interage de modo corrente e do qual nos envia impressões narrativas completas. Um hábil lanternista como Étienne-Gaspard Robertson veria com inveja essa apreciável demonstração de talento imagético e cinematográfico. Assim, Several Clouds Colliding surge como o resultado de uma pareceria dos dois autores na pesquisa dos arquivos da Swedenborg Society. Tal sociedade dedicada à vida e obra de Swedenborg, cuja sede fica no bairro de Bloomsbury, no coração de Londres, não poderia estar melhor localizada: Londres foi a cidade em que Swedenborg passou parte de sua vida, teve uma iluminação fundamental, que representou mudança decisiva na carreira do sábio, e morreu. Portanto, os documentos armazenados na Swedenborg Society – fundada em 1810 – são riquíssimos. Um dos ramos desse acervo são as placas de vidro luminosas empregadas em lanternas mágicas, recurso usual de sociedades científicas no século XIX, material que Catling e Sinclair utilizaram menos como corpus de pesquisa histórico-acadêmica e mais como fonte poderosamente sugestiva para inquietações poéticas, narrativas, aforísticas. Já no primeiro capítulo, “Eyes no Eyes” Iain Sinclair adota uma postura do lanternista que necessita comentar a imagem projetada, de modo improvisado e prolixo mas sempre surpreendente. Assim, uma fotografia – transferida para a lâmina de vidro, processo comum até o início do século XX e que aproximava a lanterna mágica da fotografia – mostrando os participantes de um congresso swedenborguiano em 1910 transforma-se na oportunidade de um longo comentário cinematográfico de Iain Sinclair, que inclui referências a Fitzcarraldo (1982) de Werner Herzog e King Kong (1933) de Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack. No segundo capítulo, “Commentaries”, Sinclair prossegue com tal método, aplicado não mais às lâminas de vidro para projeção mas a estranhos e/ou curiosos itens catalogados na coleção da Swedenborg Society. São breves instantâneos poéticos em que o elemento descritivo se cruza com certa tendência ao abstrato, à dissolução da linguagem que se torna algo como um elemento (decorativo? evocativo?) da imagem. O “arquivista” (como Sinclair se autodenomina ao longo desses capítulos) toma a atitude de imaginar histórias a partir desses itens antes de conhecer a história de cada um deles: realidade e ficção se chocando no momento mesmo de constituição de cada um deles. As reproduções fotográficas, em branco e preto, que ilustram os dois capítulos não auxiliam na compreensão da verdade, na separação entre realidade e invenção: sombrias, algo indefinidas, contribuem para que a ficção e a realidade não se distingam. Os capítulos escritos por Brian Catling são menos densos, breves, vinhetas poéticas ilustradas (ou ilustrando) as imagens de placas luminosas selecionadas do acervo da Swedenborg Society. Afinal, trata-se de um trabalho menos de pesquisa e muito mais de performance artística, que culminou em um happening no qual Catling engolia filmes fotográficos, reprodução em tom quase de bufonaria da visão mística que Swedenborg teve ao final de um jantar em Londres, a 26 ou 27 de outubro de 1744. Contudo, em “Lantern Slides”, Catling define muito bem a fascinante instabilidade e fragilidade dos slides em vidro das lanternas mágicas: “Muitas [das imagens nos slides] passaram pela transformação que caracteriza a gloriosa condição usualmente descrita como decadente. Transformação que ocorreu através de rachaduras e desequilíbrio químico. Até o esvaecimento e o abandono.” Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed