|

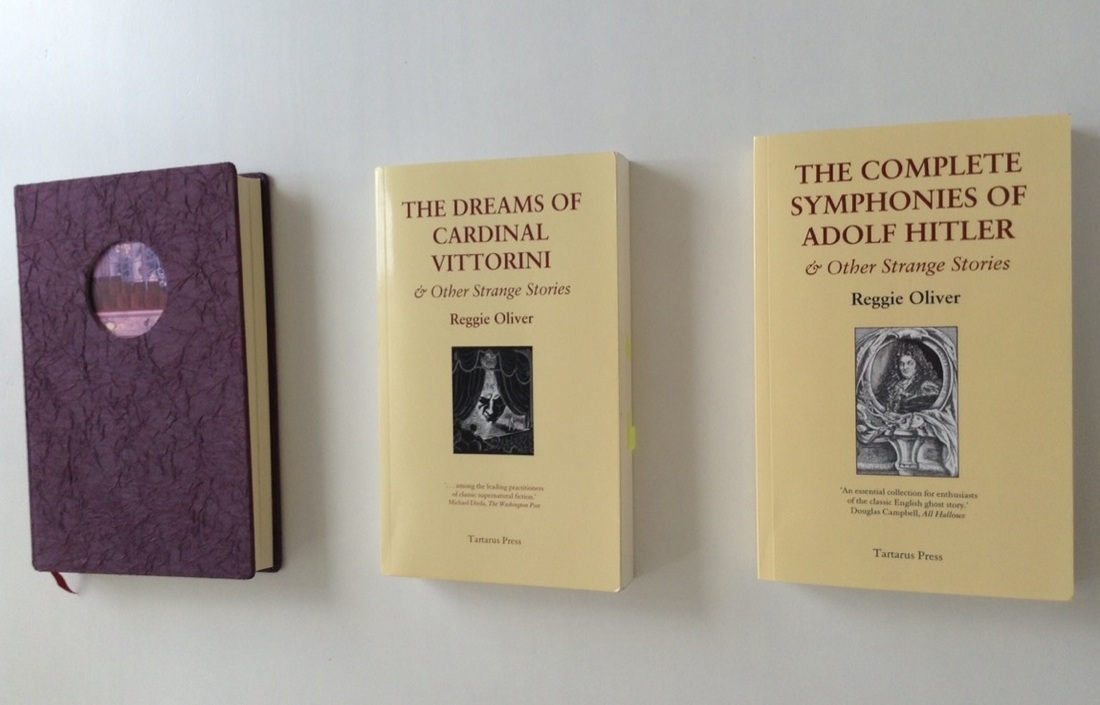

Entre as diversas ferramentas da narrativa, o diálogo se coloca como uma das mais complexas e férteis: a interação dos personagens através de aparatos de comunicação (imediata ou não) possibilita a oscilação entre o dito e o não-dito, entre o expresso e o oculto, o verdadeiro e o falso, a intencionalidade e o involuntário. Ao mesmo tempo, o diálogo se conecta ao fluxo da própria existência humana, mimetizando em termos narrativos as inúmeras discussões que dotam (ou não) nossa existência de significado. O teatro, não há dúvidas, coloca tal ferramenta em seu centro, mas ela surge em outras concepções de trama – por exemplo, o diálogo filosófico, desde Platão, que soube colocar o diálogo a serviço da exposição filosófica e da ironia, elemento que o uso do diálogo facilita e potencializa. Nesse sentido, o dramaturgo, biógrafo, contista e romancista Reggie Oliver – que capta tanto a tradição teatral quanto o uso do diálogo como instrumento de impacto da ironia – é um dos mais habilidosos autores contemporâneos a utilizar a poderosa ferramenta do diálogo em suas tramas. Exímio construtor de atmosferas, tanto em narrativas curtas (em coletâneas como The Dreams of Cardinal Vittorini ou The Complete Symphonies of Adolf Hitler, ambos pela Tartarus Press) quanto em romances (The Dracula Papers, Book I: The Scholar’s Tale, pela Chômu Press e Virtue in Danger, pela Ex Occidente e Zagava Press), consegue dotar suas tramas fantasmagóricas de feroz urgência e complexidade – infelizmente raros na literatura contemporânea.

O universo teatral se apresenta em muitas de suas narrativas, como elementos essenciais para a atmosfera e ambientação. Contudo, há tramas como "The Black Cathedral" ou "Evil Eye” as quais, embora não relacionadas diretamente ao contexto do teatro, apresenta uma forma teatral no que tange a construção de cenas complexas. Me parece que, nesse sentido, os diálogos são o elemento chave do processo, como forma de revelação de detalhes pequenos e grandes. Você poderia falara um pouco a respeito de como se dá o desenvolvimento dos diálogos em suas tramas. Comecei minha carreira de escritor como dramaturgo. Embora tenha escrito ficção em prosa também inicialmente, meus primeiros trabalhos profissionais publicados foram peças de teatro. Continuei a escrever peças e obtive algum sucesso também com traduções ou adaptações de peças francesas. O que eu realmente aprecio no uso dos diálogos é a possibilidade de mostrar ou sugerir sem declarar de forma direta. O diálogo possibilita um relacionamento com o leitor que capta o que está acontecendo sem que isso lhe seja dito explicitamente. Penso em um exemplo simples. Posso dizer simplesmente que X está furioso mas finge não estar. Ou eu posso sugerir essa situação através de um diálogo colocando Y para dizer: “Você não está nervoso, está?” E X respondendo “Não, não estou! Claro que não! Não estou nada nervoso.” Dessa forma, você não apenas torna a cena mais viva, mas também consegue sugerir uma série de elementos sem afirmá-los explicitamente: a irritabilidade de X, sua hipocrisia, seu possível auto-engano, etc. Trata-se de um princípio primário para mim o fato de que os leitores necessitam de um espaço para que possam ter sua própria visão dos eventos, para interpretar as coisas sozinhos. Em “Evil Eye” que, como você percebeu possui reverberações teatrais, eu estava interessado em ideias em torno das questões do espectador e da participação. Um espectador apenas pelo fato de observar pode alterar as características daquilo que observa. Talvez alguém possa ir tão longe que não seria absurdo afirmar que não existem espectadores, apenas participantes ativos ou passivos. Além disso, o universo do teatro, que surge como pano de fundo em algumas de suas narrativas, é tão detalhado que sugere uma experiência profunda com esse universo, um conhecimento aprofundado a respeito da experiência diária nos bastidores, seus dramas e perplexidades. Trata-se de um reflexo de suas experiências pessoais e profissionais ou a construção ficcional com base em pesquisas diversas? De qualquer forma, o que você poderia nos dizer a respeito do processo de maturação e desenvolvimento de tramas como “The Copper Wig” ou “The Skins”. Minha mãe foi atriz e eu cresci cercado pelo teatro. Sempre amei tudo o que fosse relacionado ao teatro, especialmente o efeito recíproco entre ilusão e realidade que há nele. Assim, essas tramas são derivadas em parte de minha própria experiência, em parte de histórias que conheci através de minha mãe ou de velhos atores e atrizes com os quais trabalhei. Atores, quando não estão atuando, são ótimos contadores de histórias. Por exemplo, “The Copper Wig”, trama que ocorre na década de 1890, é resultado de uma série de fontes. Conversei com vários atores que já atuavam profissionalmente antes da Primeira Guerra Mundial e eles me forneceram pequenos detalhes curiosos que deram vida à história, como os trens teatrais de domingo que por vezes atraíam, costumeiramente, proprietárias. O detalhe de permanecer deitado na cama para ouvir o ruído dos tamancos nas pedras da calçada quando os trabalhadores do moinho se deslocavam para a fábrica eu consegui de minha mãe. Por outro lado, a peruca acobreada propriamente dita eu descobri por experiência própria. Certa vez, dividi um camarim com um velho ator careca que possuía uma grande variedade de perucas que arranjava ordenadamente em suportes que davam a impressão, vistos de trás, de formar uma fileira de cabeças decapitadas. Aquela que mais me fascinava era uma brilhante peruca acobreada que cintilava sob as luzes fortes do camarim. “The Skins” se origina parcialmente de minha experiência como “skin” [n. do t.: ator que utiliza uma fantasia de animal] na pantomima King Rat de Dick Whittington, parcialmente das memórias de um ato de variedades envolvendo um casal, também do qual participei. Tenho particular interesse no “desespero silencioso” das existências da maioria daqueles que vivem do teatro: não das estrelas que atingem fama e sucesso mas das pessoas de talento moderado que apensa seguem adiante. Me interessa saber como suportamos nossa própria mediocridade. Uma de suas histórias que mais me impressionou foi "The Boy in Green Velvet", pelo fato de, nessa narrativa, existir uma série de sugestões das quais acessamos apenas vagas percepções, uma vileza humana tão terrível que mesmo o elemento sobrenatural se torna apenas um catalisador. A mesma impressão espantosa atravessa a leitura de outro de seus contos (de construção elegante e virtuosa), "The Dreams of Cardinal Vittorini". Nessas duas tramas, há o uso de elementos que são sobrenaturais/irreais ou quase isso (um teatro de papel, as memórias em torno de um livro perdido) na construção da narrativa. Em sua opinião, tais efeitos de sugestão surgiriam a partir dos objetos e da cenografia montada? Como uma breve nota, acrescento que visitei, em Londres, Benjamin Pollock's Toy Shop em Covent Garden, que materializou seu conto "The Boy in Green Velvet" diante de meus olhos. O teatro de papel – um fenômeno bastante inglês, se bem que adotado no Continente – sempre me fascinou. Penso que o motivo seja o mundo muito peculiar e estranho evocado nesse brinquedo, do teatro do século XIX anterior ao advento do "realismo". Já em “The Dreams of Cardinal Vittorini”, usei vários manuscritos e documentos para materializar mundos bem distintos do nosso, estranhos e terríveis, que nos devolvem uma estranha e distorcida imagem de nossa realidade. Seres humanos podem ser bastante responsáveis no mundo em que vivem: os mundos de Alfred Vilier e do Cardeal Vittorini em “The Boy in Green Velvet” e “The Dreams of Cardinal Vittorini” respectivamente são temíveis e distintos do nosso, assim espero, mas possuem o poder de infectar nosso mundo e isso é bastante interessante para mim. Um tema persistente em minhas histórias, muito provavelmente tirado de exemplos da vida cotidiana, é a maneira como pessoas de egos poderosos podem, sem o devido cuidado, dominar a vida de outra pessoa. Qual diferença você percebe, em termos de construção, entre narrativas longas e breves, como por exemplo as que vemos nas coletâneas da Tartarus Press, se comparadas com romances como Virtue in Danger (cujo subtítulo é bastante sugestivo, The Metaphysical Romance)? Você teria alguma preferência entre os dois formatos? Tenho uma tendência em adotar a forma do conto mais longo e da novela na qual possam ocorrer vários "atos" mas onde um único tema ou imagem possa ser sustentado sem causar cansaço no leitor. Em minhas duas novelas, The Dracula Papers e Virtue in Danger, criei um mundo, um microcosmo, no qual eventos ocorrem. No caso de Virtue in Danger, o mundo criado é bem estreito e circunscrito – o quartel-general, localizado na Suíça, de uma "seita" – mas que ao ser povoado, me obrigou a criar uma ampla gama de personagens e um espectro amplo de ação, do trágico ao farsesco. O conto é o meio mais poderoso para evocar um clima, uma atmosfera, um personagem. No formato mais longo da novela tal clima ou atmosfera acaba dissipada ou simplesmente muito opressiva para o leitor. Chekhov, Maupassant e Walter de la Mare, para citar três dos maiores contistas de todos os tempos, eram todos eles mestres do clima e da atmosfera. Você parece confortável em trabalhar elementos fantasmagóricos associados a gadgets contemporâneos, de TVs a consoles de video-game, o que é curioso uma vez que muitos autores de ficção imaginativa contemporâneos (como por exemplo Mark Valentine ou D. P. Watt) parecem preferir gadgets do passado ou objetos de outra natureza. O que você tem a dizer a respeito dessa sua facilidade com os novos objetos de fantasmagoria? Eu acredito em um reino metafísico. Prefiro a palavra metafísico a sobrenatural porque não vejo tal reino como "super", o que seria acima da natureza, mas sim como "meta", trabalhando ao lado do mundo físico. Do meu ponto de vista trata-se de realidades vivas, portanto que podem tanto emergir de um computador quanto de um grimório antigo. Além disso, a tecnologia moderna está constantemente invadindo o antigo mundo da magia. Algumas centenas de anos atrás algo como a televisão seria visto como algo "mágico", profundamente sinistro. Da mesma forma, a "pedra de vidência" do Dr. Dee seria vista por nós como uma espécie de televisão primitiva. Toda a tecnologia, ademais, é uma faca de dois gumes. O equipamento de vigilância que existe em meu conto “Evil Eye”, por exemplo, pode ser usos bons ou, como no caso da história do conto, finalidade completamente maligna e pode ser carregado com a maldade de seus usuários abusivos. Em sua novela mais recente, Virtue in Danger, temos um movimento quase religioso e uma rica galeria de personagens, ambos parecem surgidos dos melhores filmes de Luis Buñuel. Alguns críticos, como D. F. Lewis, falam em algo de Hitchcockiano na ambientação e nas nuances na novela como um todo. Você poderia comentar algo a respeito da construção desses personagens em particular? Haveria alguma influência cinematográfica? É interessante você mencionar essas questões uma vez que eu escrevi Virtue in Danger como um roteiro cinematográfico. Era promissor mas muito extenso e eu consultei a respeito disso pessoas que conheciam melhor o universo cinematográfico que eu. Naturalmente, eu via essa história cinematicamente – em outras palavras, em "cenas" com close-ups, planos gerais, montagens, "desvanecimento" e coisas do gênero. O ato de escrever, para mim, na verdade se aproxima em geral da simples descrição e transcrição de diálogos de um filme mostrado em minha mente. Muitos dos personagens nesse livro são livremente derivados de figuras históricas reais, a maioria das quais nunca conheci pessoalmente. Mas possuo uma forte impressão delas a partir de seus escritos e das anedotas sobre elas contadas por outras pessoas, estas que realmente conheci. A chave para mim, no caso dos personagens, é sempre o discurso. Se eu puder ouvir a voz delas falando, saberei como trazê-las à vida. No caso do personagem central Bayard, por exemplo, tratava-se de uma esquisita mistura da cordialidade de professor de escola com pietismo quase religioso em seus diálogos, o que libera o personagem e suas inerentes contradições. As pessoas muitas vezes, inadvertidamente, revelam mais sobre elas mesmas quando estão sendo insinceras. Um dos elementos que torna suas tramas notáveis é, sem sombra de dúvida, seu trabalho de ilustração gráfica das histórias, que estabelece diálogo com o universo ficcional do texto. Nesse sentido, contudo, não se trata apenas de "ilustração" do texto narrativo, mas uso do elemento visual como um disparador de significados do que vemos expresso ou sugerido pela trama. Assim, como se dá seu trabalho de criação como ilustrador? Você escreve a história e depois realiza a síntese imagética ou vice-versa? A imagem é sempre feita depois, quando a história está completa. O trabalho de criar as ilustrações para uma coletânea é realizado somente após todas as histórias estarem completas e um índice, já montado. Aprecio bastante os momentos em que estou criando as ilustrações porque posso ouvir música durante o processo. Não é possível para mim ouvir música ao escrever. Nunca criei ilustrações como simples demonstração de um evento na história; ao invés disso, realizo uma materialização impressionista de uma ou mais imagens evocadas pela narrativa. Portanto, elas provocam um reflexão ou intuição a respeito da trama. Aqui está minha ideia geral a respeito da história, poderíamos dizer. Ela dará a você uma intuição posteriormente, mas que não é definitiva; não é mais válida que a sua, do leitor. O elemento principal para a compreensão da história deve ser a imaginação do leitor; meus desenhos são apenas um buraco de fechadura adicional para espiar esse significado. Com minha experiência ao longo dos anos, valorizei mais e mais o processo de criação de ilustrações e estou consciente que tal característica ajudou a me diferenciar de outros autores desse gênero! A ironia é um efeito que parece surgir das mais variadas e complexas formas em seus contos e romances. A forma como ela surge, por exemplo, nos contos “The Golden Basilica”, “Lapland Nights” ou “The Complete Symphonies of Adolf Hitler” é quase a concretização de um tratado filosófico a respeito da destruição do significado aparente diante de novas possibilidades – algo próximo da ideia de ironia em um Kierkegaard, por exemplo, que postulava sobre como "uma vida digna" começaria com a ironia. A fonte do efeito de ironia em suas tramas seria imaginativa ou filosófica? Jules Renard escreveu em seu diário: “A ironia não seca o gramado. Apenas queima as sementes.” Concordo com ele. A ironia é a expressão consciente de uma realização de que existe uma brecha entre a ilusão humana e a realidade. Nenhum escritor sério pode se dar ao luxo de não ter o senso de ironia, mas isso não deve impossibilitar a compaixão. Devemos estar atentos da "vacuidade dos desejos humanos" e de certa inutilidade da maior parte das realizações humanas. Contudo, isso não deve nos tornar insensíveis à tristeza com tudo isso. “A vida é uma comédia para aqueles que pensam e uma tragédia para aqueles que sentem”, como escreveu Horace Walpole. Para um escritor, a vida deve ser tanto tragédia quanto comédia, muitas vezes simultaneamente. Colocando de outra forma, tanto distanciamento quanto empatia são necessários. Minha tia, a novelista e poeta Stella Gibbons, sempre discutia essas ideias comigo. Ela chegava a tais conclusões das leituras que fez do autor que mais admirava, Marcel Proust. Haveria algum interesse de sua parte na criação (ou recriação) de sua ficção estranha/imaginativa/fantástica para o teatro ou cinema? Como você pensa que suas tramas funcionariam em meios audiovisuais e teatrais? Claro que há. Afinal, comecei minha vida como dramaturgo depois de tudo. Trata-se de uma área que espero explorar melhor nos próximos anos. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado.

0 Comments

Mark Valentine é um notável autor que trabalha a tradição contemporânea de uma ficção cujo nome é legião – fantástica, imaginativa, visionária, estranha, bizarra, sobrenatural, etc. Biógrafo de importantes autores contemporâneos da ficção imaginativa (como Arthur Machen e Sarban), estudioso do gênero em sua revista Wormwood e em seu blog Wormwoodiana, Valentine construiu uma ficção de detalhes, filigramas e deslocamentos sutis da realidade cotidiana em livros como Secret Europe (com John Howard), At Dusk (ambos pela Ex Occidente Press) e Seventeen Stories (pela Swan River Press). Não é absurdo afirmar que essa ficção elegante é dragada pelo poder de atração da poesia, como é possível ver em um dos seus mais recentes livros, Star Kites (da Tartarus Press).

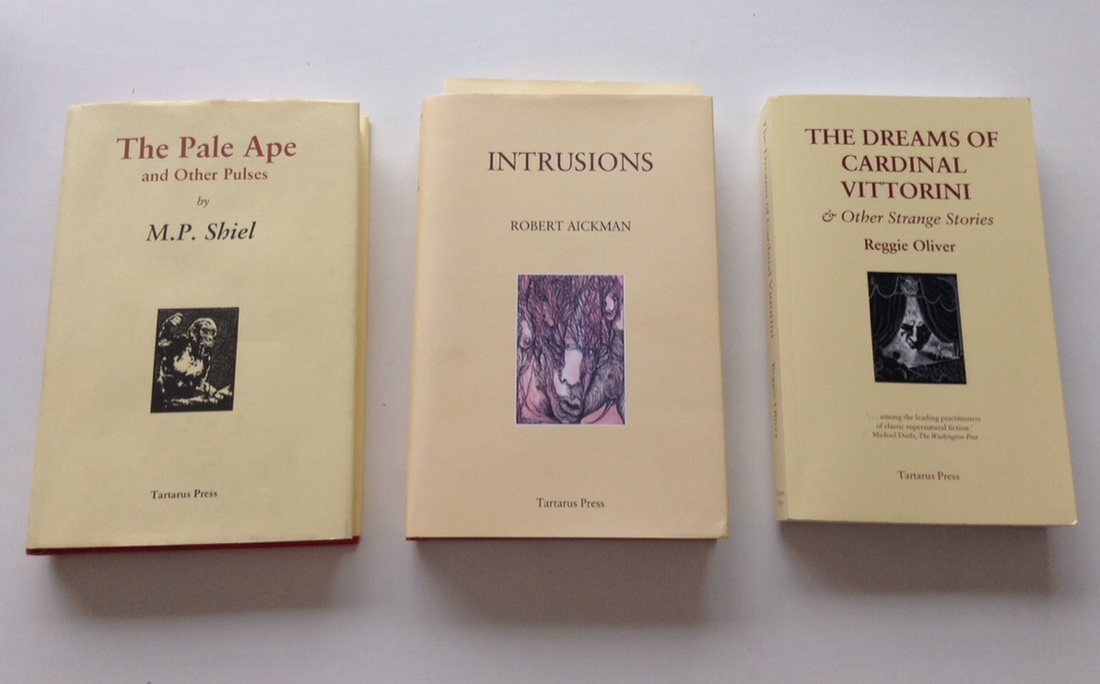

Um de seus livros mais recentes é um volume de poesia, Star Kites. Os poemas apresentados no livro têm uma tendência para a desintegração de elementos a partir da percepção de uma realidade – objetos, formas, até mesmo matérias-primas, como o mármore – aparentemente simples, mas impenetrável (como no poema com o título tão sugestivo, "Marble"). Este efeito foi obtido sem truques como objets trouvé ou alguma outra intervenção surrealista. Além disso, este trabalho com o objeto parece uma metodologia inescrutável para alimentar sua criação como escritor. Você poderia falar um pouco sobre a sua relação com esse tipo de objeto, que de repente se transforma em um elemento fantástico, instável e imprevisível. Na minha infância, mármores de brinquedo [nota do tradutor: as bolinhas de gude] geralmente não eram feitos de mármore, mas de vidro: mármores reais eram muito difíceis de se encontrar. No entanto, apesar de serem de vidro, eles ainda eram talismãs extremamente brilhantes. No poema "Marbles", eu tento evocar o que estes "pequenos e belos planetas perdidos" significavam para mim como um primeiro sinal de maravilhamento. Os redemoinhos nas bolinhas de gude eram misteriosos: suas cores eram uma delícia. O jogo envolvido também contava, é claro, ao rolar essas esferas preciosas ao longo da sarjeta, para tentar atacar a propriedade de seu rival, o que poderia significar sua vitória. Sempre havia uma ponta de perigo e uma oportunidade de trapacear: você poderia a qualquer momento perder o seu favorito ou ganhar outro. E havia outros riscos: a bola de gude, ao rolar, poderia desaparecer por algum buraco de esgoto para sempre. Assim, na mente da criança, beleza e maravilha também estavam repletas de fragilidade e perda. Mas isso não impedia o jogo, que mais do que nós mesmos, espelhos de maravilha, evitasse o ocaso. Há uma conhecida citação de Arthur Machen a respeito do efeito que o maravilhamento, da contemplação da maravilha, tem sobre nós, pois é apenas nossa própria frenética insensatez que nos arranca o universo maravilhoso. Machen também percebe que "Todas as maravilhas se encontram em uma pedra atirada de King's Cross", uma estação de trem extremamente movimentada. Ele não quer dizer, claro, que existe algo de especial nessa área de Londres: o que ele queria dizer é que “todas as maravilhas” podem ser encontradas em qualquer lugar. E é assim que eu procedo; quando temos a oportunidade de parar e contemplar, uma pedra, uma folha, uma sombra, uma mancha de ferrugem, de musgo, da água da chuva, tudo isso pode ser visto como algo de estranho e belo. Também há momentos, raros contudo, nos quais o que vemos aparentemente perdem sua base concreta, quase se transformando em alguma outra coisa. Como Pessoa afirmou, “tudo é alguma outra coisa”. Tento, em meus escritos, sugerir essas experiências da melhor maneira possível. Na segunda parte de Star Kites, existe um trabalho de recuperação e reconstrução de tradições poéticas (bem como dos poetas, nos limites da representação narrativa das formas visionárias, testemunhas metafísicas em nosso mundo) que apresentam uma forma de opacidade da linguagem (do esperanto ao português – este último representado por dois grandes poetas modernos, Fernando Pessoa e Florbela Espanca) e mesmo do estilo (Ernst Stadler, enquadrado como protótipo de poeta expressionista, aparece recuperado em seu momento simbólico e místico) para o ponto de vista usual do leitor. Destaco que não se trata exatamente de um trabalho de tradução, mas a tarefa de recuperar a visão desses autores, expressa nos poemas. Assim, essa parte de seu livro de poemas me trouxe a mente as histórias de seu livro narrativas At Dusk. Existiria uma relação, um projeto compartilhado entre os dois livros? Uma observação ou curiosidade que incluo: seu conto “The Ka of Astarakanh” foi uma das melhores histórias que li em 2012. Sim, tanto At Dusk e as versões em Star Kites procedem da mesma inspiração, a poesia modernista da primeira metade do século XX. Eu acho que até mesmo as figuras mais canônicas neste campo são muito pouco conhecidas entre os leitores de língua Inglesa. Aqueles que estão mais longe, no horizonte, são ainda menos conhecidos e ainda há muito para descobrir, tanto trabalho sutil, estranho, visionário. Escrevi as versões de Star Kites primeiro, como uma forma de conhecer melhor tais trabalhos: o ato de traduzir é um ato que inclui homenagem e respeito. Tenho plena certeza que outras versões, superiores às minhas, podem ser feitas, mas poucos dos poemas escolhidos foram sequer traduzidos, assim tive de começar esse processo. Assim, depois de Star Kites, surgiu At Dusk, um experimento em um novo formato. A maior parte das narrativas são mesclas de passagens minhas, tentativas de epítomes dos poetas e citações alusivas (em vez de diretas). Foi uma tentativa de tentar algo diferente no caminho de uma “tradução” em sentido mais amplo possível – o passo seguinte a partir da ideia de “versões”. Com a seleção de Star Kites, escolhi poetas tanto do cânon reconhecido da poesia moderna quanto das criações mais distantes, poetas menos conhecidas em idiomas menos acessíveis. Muitos deles eram vistos como cosmopolitas que utilizavam vários idiomas e que escolheram o (ou foram forçados ao) exílio. A própria vida, bem como o trabalho, deles colocava em cheque a validade do nacionalismo. O poeta modernista não possui nação além da biblioteca, também não possui idioma além das imagens do espírito, em vislumbres. Outra fonte de suas criações ficcionais se situa, aparentemente, no que poderíamos chamar o crepúsculo dos impérios: há em muitas de suas narrativas a tentativa de recuperar o universo particular que cerca a atmosfera crepuscular dos impérios no início do século XX, notavelmente o Império Austro-Hungáro. Narrativas como “The Dawn at Tzern”, por exemplo, captura algo da atmosfera desse fascinante momento histórico no limiar da catástrofe do Primeira Guerra Mundial com suas facetas de ordem e tradição, embora carregando em sua estrutura o caos impensável. Você poderia dizer algo a respeito de seu trabalho de recriação desse momento histórico, se consulta textos de historiadores, por exemplo (ou se filmes, fotos, etc.) seriam essências na recriação dessa evocação sutil. Existe uma tendência para vermos a História a partir de um centro, da capital. Em “The Dawn at Tzern”, eu me perguntava como as notícias sobre a morte do venerável Imperador Austro-Húngaro seriam recebidas, nos limites do império, em uma vila remota. Eu me perguntava como essas notícias chegariam na vila e qual seriam os efeitos. A história tenta explorar estes efeitos através de vários personagens: o agente postal diligente, o sapateiro radical, um sacerdote exilado (por qual motivo ele teria sido expulso?) e soldados em retirada na guerra. O jovem visionário Mishael é uma sombra é uma sombra distante de um dos três jovens judeus condenados por Nabucodonosor à fornalha feroz, saindo dela ileso devido à proteção angelical. Ele continua protegido, mas ele se lembra de seu protetor de uma forma alterada, como uma forma vinda do folclore judaico, um estranho e gigantesco pássaro. A história tenta transportar o leitor para as formas diferenciadas que surgem no momento da morte de um império: dever, fé, magia, revolução, colapso. A maior parte dos detalhes são imaginários, mas ainda assim há alguma influência da narrativa “Spring” de Bruno Schulz e da novela Demian de Herman Hesse. Sem dúvida, não conseguiria afirmar o que foi inspirado no final das contas. Nas questões anteriores, foram citadas questões históricas a respeito de tradições e universos únicos, em processo de reconstrução ou evocação. De fato, seria possível afirmar que se trata de uma faceta importante de seu trabalho como um todo. Penso, nesse sentido, que seu trabalho como biógrafo (de autores como Arthur Machen e Sarban) e como editor e crítico (em sua publicação crítica Wormwood) teriam certa relação, poderiam ter impacto na esfera de sua produção ficcional ou o inverso seria correto? Sim, e já ouvi perguntarem porque eu dedico meu tempo a autores esquecidos se eu poderia estar aproveitando o tempo escrevendo ficção. A resposta é que as duas atividades, em geral, caminham bem juntas. Por exemplo, minha narrativa “The 1909 Proserpine Prize” é a versão imaginada de um estranho episódio na disputa de um prêmio literário eduardiano para ficções sombrias, parcialmente inspirada pela minha leitura desse tipo de trabalho. Além disso, gosto de escrever tramas nas quais a linha entre narrativa e ensaio não é sempre clara. “White Pages” parece ser sobre uma autêntica série de livros de atualidades lançados por certo editor, para o qual as diversas maneiras de fazer livros de páginas em branco parece mais interessante e excitante. Quase tudo nessa minha criação é factual, surgiu em minha pesquisa, mas há um sutil desvio próximo do final que transforma o ensaio em narrativa. Eu também incluiria que quando estou escrevendo a respeito de um autor esquecido ou perdido, reconstruindo sua vida e trabalho, muitas vezes parece que uma presença não vista ou semelhante do autor com o qual trabalho se aproxima, como ele estivesse por perto para ver sua história ser contada. Há um tipo de personagem com o qual você trabalha algumas vezes: o detetive que trabalha com temas e elementos do oculto e do sobrenatural (por exemplo, Ralph Tyler e o Connoisseur, em colaboração com John Howard). Contudo, as narrativas que você constrói com esses tipos de personagens mantêm as visões e obsessões que podem ser encontrados em muitos de suas tramas e poemas. Colocando de lado tributos e referências, o que haveria de peculiar nesses detetives do oculto que você criou. Seriam as narrativas inspiradas em eventos, fatos e personagens históricos? As histórias de Ralph Tyler, que foram quase todas escritas nos anos 1980-90, são em geral situadas em meu território natal, Northamptonshire, uma área que passa despercebida, essencialmente um local de passagem. Algumas vezes, essas histórias são construídas a partir de folclore e da história local, mas em geral a inspiração é a própria paisagem. É geralmente percebido que esse território revela seus mistérios de uma forma mais ampla ao habitante que ao visitante: pois na superfície ele parece agradável mas não digno de nota. Enquanto eu crescia, nessa região, costumava passear a pé ou de bicicleta por vias solitárias para aldeias remotas, e eu espero que algo desse sentido que eu captava de um “lugar perdido” possa ter passado paras as narrativas de Tyler. As histórias do Connoisseur, por outro lado, têm ao redor de cada uma delas a ideia de que certas propriedades podem ser encontradas nas artes e ofícios, que nos oferece um vislumbre do numinoso ou mágico, algo que pode ser encontrado em objetos cotidianos também. O efeito da luz do Sol ou da sombra pode transformar a forma como vemos uma peça, e algumas vezes me pergunto se há outras transformações possíveis também, seja em como nós vemos, seja em como as coisas são. Uma famosa parceria na ficção criminal (bem como do cinema) foi a estabelecida entre os autores franceses Pierre Boileau e Thomas Narcejac, criadores das tramas que deram origem a filmes como Vertigo (Um corpo que cai, 1958) de Alfred Hitchcock e Les diaboliques (As diabólicas, 1955) de Henri Georges-Clouzot. A parceria entre os dois autores funcionava da seguinte forma: Boileau traçava as tramas e Narcejac, a atmosfera e a caracterização. No caso de Connoisseur, creio que a forma de criação é diferente, não é? Como funcionou a parceria com John Howard? O primeiro volume das histórias de Connoisseur, In Violet Veils, foi escrito apenas por mim. O segundo volume, Masques & Citadels, havia duas histórias, uma sobre a Romênia do período entre-guerras e outra sobre a primeira travessia de Spitsbergen (Svalbard), nas quais eu comecei de forma interessante mas não via como prosseguir. John estava disponível e me auxiliou com as histórias. Esse trabalho funcionou tão bem que compartilhamos todas as histórias subsequentes de forma que John se transformou agora no co-criador do personagem. Nós também escrevemos um volume juntos, Secret Europe, com histórias situadas em locais remotas da Europa entre-guerras: contudo, nesse caso, as histórias foram escritas individualmente, apenas publicadas juntas. John, claro, também publicou diversos volumes de seus próprios trabalhos, sendo o mais recente Written in Daylight (The Swan River Press, Dublin), que deve ser lido por aqueles que apreciam ficção sobrenatural sutil e finamente sombria. Você está trabalhando em alguma narrativa ou projeto no momento (imagino que personagens como Connoisseur ou as vidas de poetas em At Dusk dariam ótimas adaptações cinematográficas)? Fale algo de seus planos futuros. Não conheço muito de cinema ou TV. Nunca tive uma televisão e raramente vou ao cinema.Entre meus projetos atuais, alguns poucos me ofereceram a oportunidade de voltar a gravar registros musicais que realizei no início dos anos 1980-90. Eu estava impressionado pelo espírito “faça você mesmo” da New Wave musical: como muitos outros, eu publiquei um fanzine e escrevi para outros, além de gravar meus próprios tapes e contribuir para outros. Aquela sensação de apenas prosseguir e fazer coisas, mesmo quando sem treinamento ou domínio do meio, foi provavelmente uma grande influência. Recentemente, um músico experimental trabalhou em peças baseadas em notas cruas de um órgão de palhetas que eu gravei na época e um registro ao vivo que eu fiz (com outros) do mar e da sirene de um farol em West Cornwall que foram transmitidas regularmente em uma estação de rádio online. Também comecei a trabalhar com capas de livros velhas e manchadas pelo tempo como obras de arte abstrata: como as marcas realizadas pelo acaso podem ser entendidas como formas misteriosas. Com minha esposa Jo, co nossa gráfica Valentine & Valentine, iniciamos a publicação de livros feitos a mão de obras que não encontraram publicação ampla: literatura rara e perdida, traduções, ensaios obscuros e fragmentos de prosa. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. Ray Russell é o articulador da Tartarus Press com Rosalie Parker, embora tenha alguma ficção publicada em outras editoras (caso de Ghosts, pela Swan River Press). O rico catálogo da Tartarus Press inclui tanto obras de antigos mestres do fantástico como Arthur Machen, H. G. Wells e Robert Aickman quanto autores contemporâneos – que atualizam as angústias primais do sobrenatural – como Reggie Oliver, Mark Valentine e Anne-Sylvie Salzman.

Você poderia falar um pouco sobre a história de sua editora? Os primeiros passos, as ideias iniciais, a escolha dos primeiros autores, as dificuldades de primeira hora e as metas/estratégias possíveis nesse primeiro momento. A Tartarus Press foi inicialmente montada por mim, Ray Russell, para a publicação de livretos para amigos e alguns poucos entusiastas pela obra de Arthur Machen, Ernest Dowson e John Gawsworth. O primeiro erro que cometi foi usar o lucro obtido pelo primeiro livreto para financiar o segundo, que foi oferecido como brinde aos primeiros compradores. No terceiro livreto, tive de retomar a questão financeira do início de novo :) A primeira edição da Tartarus Press em capa dura, os capítulos cinco e seis de The Secret Glory, veio devido ao fato de eu estar transcrevendo partes de um manuscrito não publicado da novela de Arthur Machen e vários amigos me perguntarem se poderiam ter uma cópia quando eu terminasse o trabalho. Publicar esse material como livro de capa dura foi a maneira mais sensata de torná-lo disponível. O principal problema que encontrei nos primeiros momentos foram gráficas inescrupulosas que me diziam que poderiam imprimir um livro inteiro, mas obviamente não conseguiam! Finalmente, encontrei The New Venture Press, que nunca havia publicado um livro, mas que ao menos era honesta a respeito disso. Trabalhamos em como poderíamos realizar a tarefa juntos, o que foi muito instrutivo. Mas então nós tínhamos de encontrar encadernadores... Nesse período inicial trabalhávamos em um hobby, sem muita noção de como proceder para manter uma editora viva, como faço hoje. Algumas editoras possuem uma visão, mesmo um princípio, unificador: uma espécie de formulação teórica que serve como guia. Há algo parecido no caso da Tartarus Press? Seria possível definir sua editora como uma ideia, uma palavra, uma noção especulativa? Eu comecei a Tartarus com a ideia simples de publicar e compartilhar obras obscuras que eu sempre apreciei. Minha parceira, Rosalie Parker, entrou para a Tartarus cerca de 15 anos atrás com a determinação de fazer exatamente a mesma coisa. A política editorial que adotamos ainda é guiada por nossos gostos literários particulares. Percebo que, aparentemente, há dois caminhos preferidos pela Tartarus Press: o primeiro, de prospecção no campo do antigo, esquecido e/ou tradicional em termos de ficção fantástica, com trabalhos de autores como Arthur Machen, Thomas Owen, H. G. Wells, Robert Aickman, etc. O outro, focado em autores contemporâneos do mesmo universo, como Reggie Oliver, Mark Valentine, Nike Sulway entre outros. Existe algum tipo de equilíbrio entre esses dois lados, no que tange às escolhas editoriais (autores e títulos)? Vemos autores históricos e contemporâneos como complementares. O prazer que nutrimos pela leitura de Arthur Machen nos levará naturalmente a publicar Walter de la Mare e Oliver Onions. L. P. Hartley o gênero de ficção sobrenatural já em pleno início do século XX e Robert Aickman foi seu natural sucessor moderno na segunda metade daquele século. No caso do material contemporâneo, de autores como Simon Strantzas e Mark Samuels, há uma linha que pode ser traçada conectando-os aos autores que mencionei do passado. Obviamente, Angela Slatter e Nike Sulway escrevem dentro de uma tradição um pouco diferente enquanto Reggie Oliver possui outro ponto de partida. As edições da Tartarus, mesmo as brochuras de capa simples, são belíssimas em todos os sentidos. O fato de tais edições terem pequena tiragem é uma forte indicação do caráter precioso dos livros produzidos pela editora. Mas há, por outro lado, um sólido investimento em edições no formato ebook, com uma produção cuidadosa e realizada em quase todos os formatos possíveis de leitores digitais. Teríamos, assim, um caminho intermediário na chamada "guerra de formatos" entre produtos impressos e digitais? Há algum plano para a expansão da produção digital? No fundo, somos adoradores de livros e nada poderá substituir o prazer da leitura de boa ficção em um livro bem feito. Assim que comecei a entender como era a produção de livros, o que mais quis foi produzir belas edições que eu gostaria de ler e guardar para mim. Fiquei tentado, inclusive, a trabalhar mais com impressão tipográfica e ter mais volumes encadernados a mão, mas também não queremos que nossos livros se tornam impossíveis de adquirir. Creio que encontramos um bom meio termo. Mas logo percebemos que nossas edições limitadas de capa-dura ainda são consideradas caras por alguns leitores e as brochuras de capa mole foram criadas para nossas reedições. Ainda estamos tentando torná-las o mais elegante e bem feitas possível. Os ebooks são menos prazerosos de produzir. Mas sabemos, contudo, que para para algumas pessoas eles acabam por se tornar muito convenientes. É duro sacrificar tanto de nosso design para criar um ebook, mas os fazemos o melhor possível. Existe alguma edição ou coleção de sua editora que você poderia eleger como a melhor ou a preferida? Acontece o mesmo com nossos filhos: seria injusto escolher um, preterindo os outros! Uma edição recente, The Life of Arthur Machen de John Gawsworth, teve item suplementar interessante: um DVD com documentário da BBC a respeito do tema do livro. Trata-se de um formato familiar para os colecionadores de filmes de arte (especialmente em selos como a Criterion Collection, dos EUA) e é interessante encontrá-lo em livros com vocação para objeto de arte. Haveria planos para novas edições com material audiovisual como bônus? Não há nenhum plano imediato para nós tornarmos editores de conteúdo multimídia. O DVD da edição de John Gawsworth foi uma oportunidade fortuita que não poderíamos perder. Mas somos, em essência, uma editora de livros impressos de velho estilo. No mesmo sentido da pergunta anterior: quais seriam os planos futuros da editora? Mais traduções/edições de autores contemporâneos ou a tarefa de resgate e restauração arqueológicos das obras de mestres do passado? Somos supersticiosos quando discutimos planos futuros, porque anunciar projetos muito cedo em geral significa que há alguma razão para atrasá-los… Nós temos ideias para novos livros de alguns dos grandes autores contemporâneos em nosso horizonte – alguns conhecidos, outros desconhecidos… Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed