|

O poeta William Blake acreditava que o Criador, ao forjar nosso universo, trabalhou como um impressor ao confeccionar um livro. A Natureza, o Homem e o Cosmo surgem, dentro da poesia blakeana, mediados pelo ruído tenso das prensas, pela escolha frenética dos tipos móveis, pelas chapas de cobre das matrizes crispadas devido à ação do ácido, pelas tintas que correm na superfície irregular e caprichosa do papel. Segundo pesquisadores como Joseph Viscomi (em seus estudos sobre as técnicas de gravura de William Blake) ou Manuel Portella (na introdução para a edição portuguesa Sete Livros Iluminados do poeta inglês), Blake, ao contrário do que se acreditava, não trabalhava com a transferência de um rascunho/modelo executado em papel, mas diretamente nas placas de cobre que seriam impressas, harmonizando texto e ilustração, conjugando invenção (invenire) e execução (facire) em um gesto criador único, texto e imagem simultaneamente marcados na superfície bidimensional da chapa de cobre que logo ganharia sua configuração definitiva em papel, tão rica quanto uma galáxia.

O poeta, assim, mimetizava o criador ao trabalhar em sua oficina de impressão, forjando mitos e projetando criaturas novas em fluxos criadores que não se esgotavam na estreita mancha de impressão da página, mas que explodiam em possibilidades novas que migravam da palavra para a imagem e vice-versa. A concepção demiúrgica de Blake de universo-livro renovou as concepções passadas da Criação codificada em um livro especial como serviria de inspiração para novas atualizações dessa imagem definitiva, como a de Mallarmé, já durante o simbolismo, que afirmava que o mundo existia apenas para terminar como um livro. Nesse sentido, o livro Segredos, de Luiz Nazario, também nos oferece universos que surgem e se desintegram ao sabor das tempestades de Mito e História. Poder-se-ia afirmar que o autor de Segredos compartilha algo mais com Blake além do gosto pelo universo gráfico, pela mística do apocalipse, pela ironia, pelo discurso múltiplo – Nazario é um poeta bissexto, dividindo seu tempo entre a reflexão filosófica, a crítica cinematográfica e a pesquisa histórica. Da mesma forma William Blake, gravurista de profissão que descobriu no labor poético uma expressão mais complexa das visões que continuamente o assaltavam. O destino do poeta eventual é difícil: por não ser um funcionário da palavra, o artífice em tempo integral que trabalha burilando seus versos, pode ser visto como superficial, inconsistente, frívolo. Pasolini sofreu o mesmo destino, em sentido inverso: sempre que escrevia algo que não fosse poesia, era ridicularizado pelos experts de plantão, que viam no denso e complexo pensamento pasoliniano algo como a intromissão intolerável de um diletante na sociedade secreta dos especialistas. Talvez por isso, Nazario tenha optado em seu début poético pela fusão discursiva, pela instabilidade do formato poético, oscilando entre prosa, poesia, narrativa, ensaio, aforismo, pensamentos pascalinos, raccord cinematográfico. Pois o território de Nazario é ambíguo e a forma poética, terreno fluído para as mais diversas experiências. Tal instabilidade, longe de ser o signo da inconsistência, indica antes uma infinita angústia existencial que ultrapassa o véu seguro e tranquilo do “eu poético”, atingindo a intensidade da percepção do sofrimento humano que unifica nosso destino em uma ruinosa continuidade, da criação à aniquilação. De fato, o livro de Luiz Nazario principia com um texto sobre a criação: imagens da barbárie histórica, continuamente recombinadas, fornecem a visão vertiginosa que a mentalidade mítica nos garante através da repetição da destrutividade em ciclos crescentes, que tendem ao absoluto. Mas o discurso apocalíptico de Nazario é ardiloso, pois não se apresenta como uma narrativa de origem, um poema de evocação tenebrosa, mas antes como um texto programático, o “Manifesto dos cogumelos gigantes” –segundo o autor, uma reescritura do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, atualizado à luz de autores que souberam dimensionar o apocalipse: Wells, Orwell, Ionesco. Na única resenha escrita sobre Segredos, a autora, Susana Scramim, disserta a respeito dessa natureza demiúrgica da poesia de Nazario, que surge resplandecente logo nesse primeiro poema – percebendo o quanto há de dantesco nas paisagens nazarianas. Contudo, o foco de Scramim se perde na superfície dos poemas, imaginando serem os EUA o grande artífice dos concêntricos círculos infernais da modernidade, alvo da poesia (da prosa, da ensaística e da tratadística) de Luiz Nazario. Mas ele não pretende ser mais um a vilanizar o “grande satã” – como dizia Aiatolá Khomeini – uma vez que a poesia que vemos em Segredos é vibrantemente cinematográfica, em um sentido profundamente hollywoodiano. O irônico “O fim da humanidade” parece evocar personagens e cenas de Hitchcock, Chaplin, Welles. Enquanto “A orquestra minúscula” é um pequeno e perfeito conto fantástico em forma de poesia, uma animação que se desabrocha através de versos e que poderia ter sido visualmente concebida por Walt Disney ou por Chuck Jones. As reminiscências de cidades como Weimar, Roma e Karnack aproximam Nazario das percepções da chamada “psico-geografia” dos situacionistas (embora bem mais interessante e complexa), ou seja, são aproximações e novos sentidos a partir de coordenadas geográficas bem conhecidas. Já a série de poemas “As ruínas da modernidade” – concebida originalmente para integrar um trabalho reflexivo multimídia, espécie de arqueologia desse fenômeno tenebroso da modernidade que é o terrorismo, projeto vetado à época pelo filósofo de esquerda que organizava o evento – sintetiza as diversas tendências e percepções poéticas do livro em uma sequência vertiginosa de horror e caos, que nós (espectadores e cúmplices) optamos por ocultar empregando o conforto malsão da cegueira, que denominamos esperança. Diante da pavorosa ascensão de grupos como o ISIS e seu califado medieval-tecnológico, a percepção de Nazario, gestada ainda no século passado, surge espantosamente atual. Poderíamos, na verdade, arriscar um outro paralelo entre Segredos e a produção de William Blake: a beleza das ilustrações, a natureza manual da composição tipográfica, o elemento visual e gráfico cuidadosamente pensado, a forma elaborada com que as imagens dialogam com o texto. Oswaldo Medeiros, artista já falecido, foi o responsável por tal primor em termos de projeto gráfico. Logo no colófon, somos informados que o projeto surgiu de uma bela proposta de Medeiros concretizada no projeto Memória Gráfica, responsável pela edição de Segredos: a reabilitação de menores infratores, que teriam contato com a estranha, simultaneamente moderna e ancestral, arte da tipografia/impressão. Ignoro se o projeto gerou outros frutos, mas creio que um livro como Segredos, de um autor como Luiz Nazario, materializa bem a proposta do projeto através de paradoxos sobre a modernidade. Pois a construção e a manutenção da Liberdade, refletida na criação artística, pode ser dolorosa, imaginativa e cruel, mas sempre será imprescindível.

0 Comments

Há alguns exemplos conhecidos de obras literárias que utilizam sistemas de divinação como um tipo de estrutura essencial em termos narrativos ou poéticos. Esse é o caso de O castelo dos destinos cruzados (1973) de Italo Calvino, elaborado a partir de interpretações possíveis das sequências de cartas que ilustram cada narrativa – algumas das quais surgiram, inicialmente, em uma edição da Franco Maria Ricci com esplêndidas reproduções de baralho pintado, ao século XV, por Bonifácio Bembo para os duques de Milão. Outro exemplo: O homem do castelo alto (1962) de Philip K. Dick, em que o clássico texto oracular chinês não apenas surge como dispositivo narrativo mas como recurso para solução de imbroglios narrativos empregado pelo próprio autor. Mais raros, contudo, são os casos em que uma obra narrativa ou poética torna-se ela própria um oráculo, absorvendo algo das propriedades sugestivas dos textos, imagens e simbologia da arte divinatória. Esse é o caso de Los San Signos do polígrafo argentino Xul Solar, espécie de tradução imagética/interpretativa do I Ching para o idioma inventado por Solar, o neocriollo, matizada por imagens retiradas de fontes como a Divina Comédia de Dante. Esse também é o caso de Dada Gnosis, trabalho do escritor e editor romeno Dan T. Ghetu, cuja ressonância oracular foi percebida por outro autor extraordinário, Damian Murphy, em uma resenha (outra interessante resenha/experimento, uma apreciação sem palavras, foi publicada por Des Lewis em seu site).

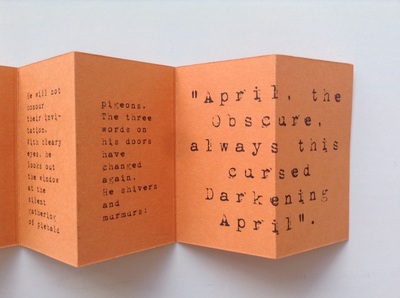

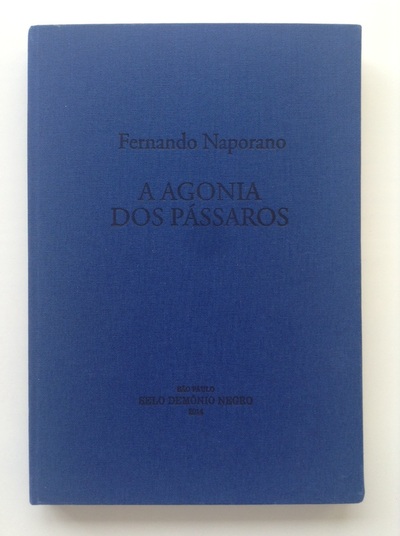

Do ponto de vista físico, Dada Gnosis lembra menos um livro e mais uma caixa de fósforos entulhada de escritos, sem ordem aparente – são, na verdade, seis folhas coloridas dobradas na forma de mini-livretos. Esse curioso formato remete, simultaneamente, a um estranho baralho de tarô e a uma provável metodologia para a difusão de textos clandestinos, cuidadosamente dobrados e ocultos em locais insuspeitos. Cada um dos livretos contêm poemas que fazem referência a poetas vitimados pelas terríveis tempestades históricas que acossaram a Romênia no século XX. Como o título do conjunto sugere, estamos diante de uma espécie de gnose contemporânea e iconoclasta, a possibilidade de descoberta pelo poder do acaso e da negatividade, que pulsam de cada um dos poemas de Ghetu. Esses vertiginosos e breves textos em prosa poética abordam o exílio, a solidão, a guerra, o isolamento, a perseguição. Os poetas de Ghetu se juntam aos judeus como minoria perseguida, uma compreensão direta do destino de um povo que quase nunca encontra um local em que possa repousar por muito tempo, antes de retomar seu exílio, sua fuga ou sua morte. Assim, os vaticínios evocados por esse curioso oráculo não são como os horóscopos projetados no mass media: são possibilidades que se projetam a partir das ruínas, tendência inescapável como bem demonstra a História, o pano de fundo de cada um dos hexagramas desse novo I Ching. De fato, há algo de irônico e enigmático em se conceber reflexos dos frenéticos e titânicos conflitos históricos em pequenos textos dobrados, enfiados dentro de uma pequena caixa. Esses dois atributos – a ironia e o enigma – fazem de Ghetu, um editor de imenso talento à frente da Ex Occidente Press, um legítimo herdeiro dos vanguardistas romenos que formaram o grupo surrealista de Bucareste, o “Infra-Noir”, que cultuavam o mistério, a clandestinidade, o mito renovado como uma estranha forma de revolução, necessária para subverter/destruir tanto a extrema direita quanto a esquerda autoritária, ambas unidas nos mesmos preconceitos, no mesmo ódio à liberdade, na mesma construção de uma mitologia postiça e ridícula. No poema dedicado a Mehmet Niyazi, uma das estrofes nos diz: “Os anjos vieram, afinal. A longa estrada do poeta está para começar.” A dor do exílio, da fuga, da perseguição, da morte, para o poeta, ganha a configuração de uma estrada aberta, de um road movie sem fim. A felicidade oracular em Dada Gnosis surge não da falsa esperança ou da irrealidade trivial cotidiana, mas da percepção poética de um mundo mergulhado em sangue, mas ainda aberto e possível. Existe uma infinidade de possibilidades para a criação poética – uma delas, a de evocar. Ou seja, aproximar algo distante daquilo que está próximo, o usual daquilo que se perdeu, o conhecido do desconhecido. Trata-se de um processo de transformação que envolve uma dose razoável de mistério, pois a forma poética se aproxima da prece, da fórmula de encantamento, da música, do fluxo vago do pensamento reflexivo, da imaginação desenfreada próxima tanto do delírio quanto da inspiração divina. O saudoso filólogo e professor Segismundo Spina menciona como, para Isidoro de Sevilha em sua obra Etymologiae – a partir de Suetônio – a poesia, de origem semidivina, estaria subordinada ao culto, consagrada à exaltação dos deuses primitivos. Eram os “vates” que, arrebatados por um furor inumano, a “vesania" pronunciavam oráculos e vaticínios. A linguagem na boca desses indivíduos tornava-se uma estranha forma de comunhão, uma continuidade explosiva entre a Natureza, o universo abstrato e reflexivo e o mundo como entendido usualmente pela sociedade organizada, construindo a paisagem na qual os deuses ganhavam seu corpo e sua alma. O tempo passou e a possibilidade mágica da linguagem foi se tornando mais limitada – a utilização prosaica da linguagem parece, constantemente, soterrar suas possibilidades visionárias. Contudo, a poesia ainda existe: a duras penas é bem verdade, mas ela explode de forma especialmente deliciosa quando encontramos (ou reencontramos) um grande poeta – e é essa a sensação que temos, de encontro e de reencontro, quando lemos A agonia dos pássaros de Fernando Naporano, livro publicado com esmero e arte pela editora Selo Demônio Negro.

Os poemas de Naporano se alinham à tradição da melhor poesia vanguardista em língua portuguesa, imaginista e visionária, de poetas como Fernando Pessoa, Mario de Sá-Carneiro ou Herberto Helder. Mas as criações de Naporano, apesar dessa filiação, estão longe de ser qualquer coisa derivada, uma homenagem convencional, construções pedestres que possam ser catalogadas em gavetas cuidadosamente ordenadas. Uma dicção bastante pessoal anima os poemas do autor, uma tensão paradoxal entre mudança e permanência, materializada nas imagens constantes que o autor faz do reino mineral – pedras, águas, lâmpadas, traquitanas, animais leves, objetos estáticos que se transfiguram em metamorfoses com a subjetividade do poeta que os observa, cujo desejo de se perder nesse mundo de formas lentamente golpeadas pela Natureza provoca pequenos e sentidos cataclismos. A intensidade desses cataclismos em miniatura, contudo, demonstra que não estamos diante de qualquer tipo de lamúria em tom menor, de reclamações diante das necessárias limitações nas medidas do Homem, nas possibilidades da Natureza, na memória dos deuses – estamos diante de uma refinada percepção da catástrofe, uma catástrofe que se realiza de inúmeras formas em nosso cotidiano, mas que é peculiarmente insidiosa em nossa esfera individual, quando nos devora por dentro. Já os títulos dos poemas naporanianos parecem aludir a imaginários tratados existencialistas, escritos por Kierkegaard e perdidos entre a infinidade de pseudônimos que aquele filósofo dinamarquês utilizava: “Na sórdida periferia da claridade”, “Ocupação do ódio, quase sem conclusão”, “Trilhas surdas do insondável”, “O fulgor na desarticulação do presente”, “Obra levada a exaustão”. Contudo, apesar dos nomes lembrarem livros de filosofia, tais poemas estão longe de qualquer traço de pretensão gratuita, de abstração fria e livresca. São frutos da subjetividade em carne viva e explodem em imagens metamorfoseadas, em evocações constantes – de momentos, de formas sensuais, de maneiras de viver, de esperança na imobilidade e no movimento – construídas com imenso requinte de linguagem de forma que a liberdade pode ser um puma, as recordações são formigas douradas e carismáticas e o Longe, um beija-flor ferido. Como escreve Luiz Nazario, no excelente ensaio introdutório, há algo de cinemático nessas imagens metamorfoseantes, que provavelmente foi “editado”, redimensionado e estruturado pelas ricas experiências, pessoais e estéticas, do autor. Essa percepção cinematográfica da realidade torna-se aplicável em um nível ainda mais profundo, pois concretiza a tensão entre imóvel/inanimado e cambiante/movente, que marca os poemas de Naporano, pois a imagem no cinema é tecnicamente as duas coisas ao mesmo tempo. Ou, colocando de outra forma, até mesmo as pedras escondem uma vida rica em transformações e Naporano retoma o caminho estabelecido por Roger Caillois em seu L'ecriture dês pierres: “Cada espaço está preenchido e cada interstício, ocupado. Mesmo o metal se insinuou em células e canais onde a vida há muito desapareceu.” O livro A agonia dos pássaros foi lançado pelo Selo Demônio Negro, sob os cuidados de Vanderley Mendonça. A Selo Negro investe em autores menos conhecidos, em criações marginais, na valorização eclética da criação ampla, multifacetada, em livros que possuem um irresistível apelo como objetos estéticos. Como usual, o labor editorial de Mendonça no livro de Naporano é notável: uma mescla de tecnologia digital e acabamento manual, de argúcia na utilização dos recursos tecnológicos disponíveis e de preservação da essência artesanal, que traz ao livro de poesia um sentido bastante significativo. Assim, ficamos na torcida para que Naporano publique, de preferência por uma editora como a Selo Negro, mais livros com suas visões únicas, seus devaneios devastadores, cuja leitura será sempre um privilégio e um prazer. Mark Valentine é um notável autor que trabalha a tradição contemporânea de uma ficção cujo nome é legião – fantástica, imaginativa, visionária, estranha, bizarra, sobrenatural, etc. Biógrafo de importantes autores contemporâneos da ficção imaginativa (como Arthur Machen e Sarban), estudioso do gênero em sua revista Wormwood e em seu blog Wormwoodiana, Valentine construiu uma ficção de detalhes, filigramas e deslocamentos sutis da realidade cotidiana em livros como Secret Europe (com John Howard), At Dusk (ambos pela Ex Occidente Press) e Seventeen Stories (pela Swan River Press). Não é absurdo afirmar que essa ficção elegante é dragada pelo poder de atração da poesia, como é possível ver em um dos seus mais recentes livros, Star Kites (da Tartarus Press).

Um de seus livros mais recentes é um volume de poesia, Star Kites. Os poemas apresentados no livro têm uma tendência para a desintegração de elementos a partir da percepção de uma realidade – objetos, formas, até mesmo matérias-primas, como o mármore – aparentemente simples, mas impenetrável (como no poema com o título tão sugestivo, "Marble"). Este efeito foi obtido sem truques como objets trouvé ou alguma outra intervenção surrealista. Além disso, este trabalho com o objeto parece uma metodologia inescrutável para alimentar sua criação como escritor. Você poderia falar um pouco sobre a sua relação com esse tipo de objeto, que de repente se transforma em um elemento fantástico, instável e imprevisível. Na minha infância, mármores de brinquedo [nota do tradutor: as bolinhas de gude] geralmente não eram feitos de mármore, mas de vidro: mármores reais eram muito difíceis de se encontrar. No entanto, apesar de serem de vidro, eles ainda eram talismãs extremamente brilhantes. No poema "Marbles", eu tento evocar o que estes "pequenos e belos planetas perdidos" significavam para mim como um primeiro sinal de maravilhamento. Os redemoinhos nas bolinhas de gude eram misteriosos: suas cores eram uma delícia. O jogo envolvido também contava, é claro, ao rolar essas esferas preciosas ao longo da sarjeta, para tentar atacar a propriedade de seu rival, o que poderia significar sua vitória. Sempre havia uma ponta de perigo e uma oportunidade de trapacear: você poderia a qualquer momento perder o seu favorito ou ganhar outro. E havia outros riscos: a bola de gude, ao rolar, poderia desaparecer por algum buraco de esgoto para sempre. Assim, na mente da criança, beleza e maravilha também estavam repletas de fragilidade e perda. Mas isso não impedia o jogo, que mais do que nós mesmos, espelhos de maravilha, evitasse o ocaso. Há uma conhecida citação de Arthur Machen a respeito do efeito que o maravilhamento, da contemplação da maravilha, tem sobre nós, pois é apenas nossa própria frenética insensatez que nos arranca o universo maravilhoso. Machen também percebe que "Todas as maravilhas se encontram em uma pedra atirada de King's Cross", uma estação de trem extremamente movimentada. Ele não quer dizer, claro, que existe algo de especial nessa área de Londres: o que ele queria dizer é que “todas as maravilhas” podem ser encontradas em qualquer lugar. E é assim que eu procedo; quando temos a oportunidade de parar e contemplar, uma pedra, uma folha, uma sombra, uma mancha de ferrugem, de musgo, da água da chuva, tudo isso pode ser visto como algo de estranho e belo. Também há momentos, raros contudo, nos quais o que vemos aparentemente perdem sua base concreta, quase se transformando em alguma outra coisa. Como Pessoa afirmou, “tudo é alguma outra coisa”. Tento, em meus escritos, sugerir essas experiências da melhor maneira possível. Na segunda parte de Star Kites, existe um trabalho de recuperação e reconstrução de tradições poéticas (bem como dos poetas, nos limites da representação narrativa das formas visionárias, testemunhas metafísicas em nosso mundo) que apresentam uma forma de opacidade da linguagem (do esperanto ao português – este último representado por dois grandes poetas modernos, Fernando Pessoa e Florbela Espanca) e mesmo do estilo (Ernst Stadler, enquadrado como protótipo de poeta expressionista, aparece recuperado em seu momento simbólico e místico) para o ponto de vista usual do leitor. Destaco que não se trata exatamente de um trabalho de tradução, mas a tarefa de recuperar a visão desses autores, expressa nos poemas. Assim, essa parte de seu livro de poemas me trouxe a mente as histórias de seu livro narrativas At Dusk. Existiria uma relação, um projeto compartilhado entre os dois livros? Uma observação ou curiosidade que incluo: seu conto “The Ka of Astarakanh” foi uma das melhores histórias que li em 2012. Sim, tanto At Dusk e as versões em Star Kites procedem da mesma inspiração, a poesia modernista da primeira metade do século XX. Eu acho que até mesmo as figuras mais canônicas neste campo são muito pouco conhecidas entre os leitores de língua Inglesa. Aqueles que estão mais longe, no horizonte, são ainda menos conhecidos e ainda há muito para descobrir, tanto trabalho sutil, estranho, visionário. Escrevi as versões de Star Kites primeiro, como uma forma de conhecer melhor tais trabalhos: o ato de traduzir é um ato que inclui homenagem e respeito. Tenho plena certeza que outras versões, superiores às minhas, podem ser feitas, mas poucos dos poemas escolhidos foram sequer traduzidos, assim tive de começar esse processo. Assim, depois de Star Kites, surgiu At Dusk, um experimento em um novo formato. A maior parte das narrativas são mesclas de passagens minhas, tentativas de epítomes dos poetas e citações alusivas (em vez de diretas). Foi uma tentativa de tentar algo diferente no caminho de uma “tradução” em sentido mais amplo possível – o passo seguinte a partir da ideia de “versões”. Com a seleção de Star Kites, escolhi poetas tanto do cânon reconhecido da poesia moderna quanto das criações mais distantes, poetas menos conhecidas em idiomas menos acessíveis. Muitos deles eram vistos como cosmopolitas que utilizavam vários idiomas e que escolheram o (ou foram forçados ao) exílio. A própria vida, bem como o trabalho, deles colocava em cheque a validade do nacionalismo. O poeta modernista não possui nação além da biblioteca, também não possui idioma além das imagens do espírito, em vislumbres. Outra fonte de suas criações ficcionais se situa, aparentemente, no que poderíamos chamar o crepúsculo dos impérios: há em muitas de suas narrativas a tentativa de recuperar o universo particular que cerca a atmosfera crepuscular dos impérios no início do século XX, notavelmente o Império Austro-Hungáro. Narrativas como “The Dawn at Tzern”, por exemplo, captura algo da atmosfera desse fascinante momento histórico no limiar da catástrofe do Primeira Guerra Mundial com suas facetas de ordem e tradição, embora carregando em sua estrutura o caos impensável. Você poderia dizer algo a respeito de seu trabalho de recriação desse momento histórico, se consulta textos de historiadores, por exemplo (ou se filmes, fotos, etc.) seriam essências na recriação dessa evocação sutil. Existe uma tendência para vermos a História a partir de um centro, da capital. Em “The Dawn at Tzern”, eu me perguntava como as notícias sobre a morte do venerável Imperador Austro-Húngaro seriam recebidas, nos limites do império, em uma vila remota. Eu me perguntava como essas notícias chegariam na vila e qual seriam os efeitos. A história tenta explorar estes efeitos através de vários personagens: o agente postal diligente, o sapateiro radical, um sacerdote exilado (por qual motivo ele teria sido expulso?) e soldados em retirada na guerra. O jovem visionário Mishael é uma sombra é uma sombra distante de um dos três jovens judeus condenados por Nabucodonosor à fornalha feroz, saindo dela ileso devido à proteção angelical. Ele continua protegido, mas ele se lembra de seu protetor de uma forma alterada, como uma forma vinda do folclore judaico, um estranho e gigantesco pássaro. A história tenta transportar o leitor para as formas diferenciadas que surgem no momento da morte de um império: dever, fé, magia, revolução, colapso. A maior parte dos detalhes são imaginários, mas ainda assim há alguma influência da narrativa “Spring” de Bruno Schulz e da novela Demian de Herman Hesse. Sem dúvida, não conseguiria afirmar o que foi inspirado no final das contas. Nas questões anteriores, foram citadas questões históricas a respeito de tradições e universos únicos, em processo de reconstrução ou evocação. De fato, seria possível afirmar que se trata de uma faceta importante de seu trabalho como um todo. Penso, nesse sentido, que seu trabalho como biógrafo (de autores como Arthur Machen e Sarban) e como editor e crítico (em sua publicação crítica Wormwood) teriam certa relação, poderiam ter impacto na esfera de sua produção ficcional ou o inverso seria correto? Sim, e já ouvi perguntarem porque eu dedico meu tempo a autores esquecidos se eu poderia estar aproveitando o tempo escrevendo ficção. A resposta é que as duas atividades, em geral, caminham bem juntas. Por exemplo, minha narrativa “The 1909 Proserpine Prize” é a versão imaginada de um estranho episódio na disputa de um prêmio literário eduardiano para ficções sombrias, parcialmente inspirada pela minha leitura desse tipo de trabalho. Além disso, gosto de escrever tramas nas quais a linha entre narrativa e ensaio não é sempre clara. “White Pages” parece ser sobre uma autêntica série de livros de atualidades lançados por certo editor, para o qual as diversas maneiras de fazer livros de páginas em branco parece mais interessante e excitante. Quase tudo nessa minha criação é factual, surgiu em minha pesquisa, mas há um sutil desvio próximo do final que transforma o ensaio em narrativa. Eu também incluiria que quando estou escrevendo a respeito de um autor esquecido ou perdido, reconstruindo sua vida e trabalho, muitas vezes parece que uma presença não vista ou semelhante do autor com o qual trabalho se aproxima, como ele estivesse por perto para ver sua história ser contada. Há um tipo de personagem com o qual você trabalha algumas vezes: o detetive que trabalha com temas e elementos do oculto e do sobrenatural (por exemplo, Ralph Tyler e o Connoisseur, em colaboração com John Howard). Contudo, as narrativas que você constrói com esses tipos de personagens mantêm as visões e obsessões que podem ser encontrados em muitos de suas tramas e poemas. Colocando de lado tributos e referências, o que haveria de peculiar nesses detetives do oculto que você criou. Seriam as narrativas inspiradas em eventos, fatos e personagens históricos? As histórias de Ralph Tyler, que foram quase todas escritas nos anos 1980-90, são em geral situadas em meu território natal, Northamptonshire, uma área que passa despercebida, essencialmente um local de passagem. Algumas vezes, essas histórias são construídas a partir de folclore e da história local, mas em geral a inspiração é a própria paisagem. É geralmente percebido que esse território revela seus mistérios de uma forma mais ampla ao habitante que ao visitante: pois na superfície ele parece agradável mas não digno de nota. Enquanto eu crescia, nessa região, costumava passear a pé ou de bicicleta por vias solitárias para aldeias remotas, e eu espero que algo desse sentido que eu captava de um “lugar perdido” possa ter passado paras as narrativas de Tyler. As histórias do Connoisseur, por outro lado, têm ao redor de cada uma delas a ideia de que certas propriedades podem ser encontradas nas artes e ofícios, que nos oferece um vislumbre do numinoso ou mágico, algo que pode ser encontrado em objetos cotidianos também. O efeito da luz do Sol ou da sombra pode transformar a forma como vemos uma peça, e algumas vezes me pergunto se há outras transformações possíveis também, seja em como nós vemos, seja em como as coisas são. Uma famosa parceria na ficção criminal (bem como do cinema) foi a estabelecida entre os autores franceses Pierre Boileau e Thomas Narcejac, criadores das tramas que deram origem a filmes como Vertigo (Um corpo que cai, 1958) de Alfred Hitchcock e Les diaboliques (As diabólicas, 1955) de Henri Georges-Clouzot. A parceria entre os dois autores funcionava da seguinte forma: Boileau traçava as tramas e Narcejac, a atmosfera e a caracterização. No caso de Connoisseur, creio que a forma de criação é diferente, não é? Como funcionou a parceria com John Howard? O primeiro volume das histórias de Connoisseur, In Violet Veils, foi escrito apenas por mim. O segundo volume, Masques & Citadels, havia duas histórias, uma sobre a Romênia do período entre-guerras e outra sobre a primeira travessia de Spitsbergen (Svalbard), nas quais eu comecei de forma interessante mas não via como prosseguir. John estava disponível e me auxiliou com as histórias. Esse trabalho funcionou tão bem que compartilhamos todas as histórias subsequentes de forma que John se transformou agora no co-criador do personagem. Nós também escrevemos um volume juntos, Secret Europe, com histórias situadas em locais remotas da Europa entre-guerras: contudo, nesse caso, as histórias foram escritas individualmente, apenas publicadas juntas. John, claro, também publicou diversos volumes de seus próprios trabalhos, sendo o mais recente Written in Daylight (The Swan River Press, Dublin), que deve ser lido por aqueles que apreciam ficção sobrenatural sutil e finamente sombria. Você está trabalhando em alguma narrativa ou projeto no momento (imagino que personagens como Connoisseur ou as vidas de poetas em At Dusk dariam ótimas adaptações cinematográficas)? Fale algo de seus planos futuros. Não conheço muito de cinema ou TV. Nunca tive uma televisão e raramente vou ao cinema.Entre meus projetos atuais, alguns poucos me ofereceram a oportunidade de voltar a gravar registros musicais que realizei no início dos anos 1980-90. Eu estava impressionado pelo espírito “faça você mesmo” da New Wave musical: como muitos outros, eu publiquei um fanzine e escrevi para outros, além de gravar meus próprios tapes e contribuir para outros. Aquela sensação de apenas prosseguir e fazer coisas, mesmo quando sem treinamento ou domínio do meio, foi provavelmente uma grande influência. Recentemente, um músico experimental trabalhou em peças baseadas em notas cruas de um órgão de palhetas que eu gravei na época e um registro ao vivo que eu fiz (com outros) do mar e da sirene de um farol em West Cornwall que foram transmitidas regularmente em uma estação de rádio online. Também comecei a trabalhar com capas de livros velhas e manchadas pelo tempo como obras de arte abstrata: como as marcas realizadas pelo acaso podem ser entendidas como formas misteriosas. Com minha esposa Jo, co nossa gráfica Valentine & Valentine, iniciamos a publicação de livros feitos a mão de obras que não encontraram publicação ampla: literatura rara e perdida, traduções, ensaios obscuros e fragmentos de prosa. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. A Primeira Guerra Mundial, conflito complexo, absurdo e incrivelmente sanguinário que varreu a Europa, foi um evento apocalíptico. É improvável que tenha sido o primeiro de sua categoria, mas é notável por sua magnitude: milhões de mortos e feridos, cidades calcinadas, economias arrasadas, revoluções esmagadas ou "traídas". Nesse mar histórico de águas turvas e turbulentas, a visão transforma-se em ferramenta essencial e a Arte ganha ares de clarividência, revelação, percepção extrassensorial, atividade visionária. A Arte de crise que foi o expressionismo, especialmente em sua configuração alemã, foi portanto uma expressão criativa e angustiada perfeita para o momento histórico em que surgiu, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Expressão inicialmente visual, o expressionismo logo se expandiu para universos criativos tão díspares quanto cinema e poesia e filosofia, pelo curto período de tempo de uma explosão ou de um lapso visual capaz de perturbador nossa percepção da realidade, uma vez que a proposta expressionista, saindo da esfera da subversão da Arte das galerias para o pacifismo e a reforma política, era utópica e irrealizável. "Superado" logo depois da Grande Guerra, empurrado para o canto do absurdo idealista por percepções que se autoproclamavam "realistas" ou "críticas", pois, como bem percebe Luiz Nazario – em ensaio pertencente ao alentado volume sobre o tema editado pela Perspectiva com o título O Expressionismo –, esse Renascimento judaico e laico que foi o expressionismo negava a permanência e seus muitos avatares, optando pelo sentido instável da constante ameaça de dispersão e exílio. A dispersão da morte e a realidade do exílio, aliás, assolariam os criadores egressos do expressionismo já durante a guerra mundial de 1914-17, depois ao longo do turbilhão de revoluções e regimes fortes por toda a Europa nos anos 1920-30 até a tomada do poder pelos nazistas na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Assim,os artistas que sobreviveram às perseguições e que se mantiveram mais ou menos fiéis ao espírito da crise, essência germinativa do expressionismo (alguns poucos artistas do expressionismo, é bem verdade, converteram-se ao nazismo, não raro para serem escorraçados pouco depois como ocorreu com Gottfried Benn) puderam, do exílio, assistir às detonações das duas bombas atômicas no Japão, estranho ritual de encerramento da Gerra de 1939-45 que parecia coroar a barbárie humana, o último tijolo na pilha de atrocidades. Isso aconteceu com, entre outros, o extraordinário Yvan Goll.

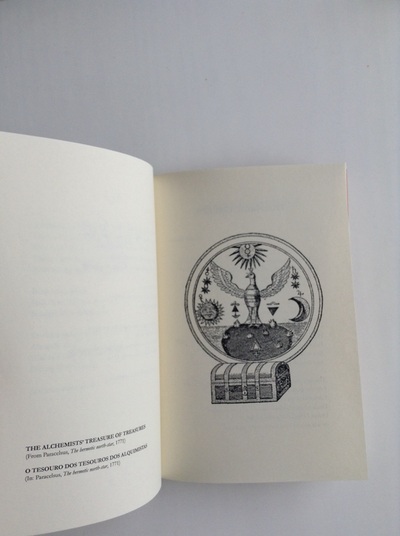

Nascido em St. Dié, Na França, em 1891, Goll representou a face mais cosmopolita da cultura alemã e européia desse início do século XX. Amigo de Stefan Zweig, Hans Arp, James Joyce, envolvido em polêmicas com André Breton, articulador de revistas literárias por boa parte da Europa e EUA, foi inicialmente um autor programático da vertente do expressionismo denominada "o grito social" por críticos como João Barrento. Poemas de Goll como "Der Panamakanal", recheados de um visionário messianismo social em versos como os seguintes (na tradução de João Barrento, na coletânea A alma e o caos: 100 poemas expressionistas): "Nada sabiam da libertação dos oceanos e da humanidade. / Nada da radiosa revolução do espírito." A crítica mais formalista – como a do próprio Barrento – pode torcer o nariz para essas imagens do primeiro momento poético de Goll, recheadas de uma exaltada e abstrata politização, mas é inegável que O fruto de Saturno ultrapassa os eventuais limites da figuração utópica ou meramente idealizada do trabalhador, da ciência, do progresso, do futuro. Diante do novo, obscuro e bárbaro mito atômico, Goll só pode dar a resposta poética de desconstrução desse mito através do curto circuito de concepções esotéricas moribundas. O resultado é um breve e intenso ciclo de poemas em inglês durante seu último exílio (nos EUA), no qual vemos o contínuo nascimento/destruição dos frutos atômicos da Árvore do Conhecimento. A reação em cadeia, possibilidade automatizável que faz surgir a energia atômica, é um processo no qual o nascimento e a morte surgem solidamente ligados, neutralizando a longa dança mítica das superadas religiões do passado. Ao mesmo tempo, a energia evocada pelo físico faz risíveis todos os feitos das divindades persistentes ou extintas ao fazer brotar um Sol, em pleno esplendor, no meio de uma cidade ou para prosaica missão de impulsionar um reator. Goll percebe muito bem que a nova religião atômica só pode ser compreendida e desmistificada pelo uso dos velhos esquemas de conhecimento, da velha religião e seus mitos: eis que, em seus poemas, vemos um desfile de entidades com espaço para Lilith, Raziel, Maimônides, Abulafia, Memnon, o Samsara. Os mitos esmagados ressurgem para saudar a destrutividade absoluta do novo mundo atômico, destrutividade essa que antes era apenas evocada nas epopéias pela imaginação poética: "Da terra surgira o Nome flamejante / Dos verticilos florais dos chifres espectrais / Na hora alta da morte." O pequeno ciclo de poemas de Yvan Goll teve um tratamento editorial merecido dado pela brasileira Sol Negro Edições, de Natal (RN). Um trabalho artesanal e minucioso de design faz o livro bilíngue uma pequena joia editorial, com a reprodução de imagens extremamente significativas acompanhando cada poema, além de introdução crítica e um interessante manifesto de autoria de Goll, com sua peculiar visão de surrealismo. Esperamos, ansiosamente, não apenas novas edições da Sol Negro, mas que sua iniciativa inspire outras iniciativas em nosso país. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed