|

Estruturas gigantescas, infinitas como o Oceano ou Cosmo, a História e o Mito permanecem equidistantes, independentes, embora próximos. A densidade e a complexidade dessas duas formas que pairam acima da cabeça de cada ser humano, vivo ou morto, no planeta Terra pode sugerir que seja tarefa vã tentar aproximá-las, que haja perigo eminente no choque de ambas. Mas o ritual e a ficção fazem esse exatamente isso: aproximam Mito e História, de modo que haja confluências, mesclas, colisões. As narrativas únicas de Avalon Brantley – seja a releitura da tragédia e da ironia aristofânica em Aornos, os contos de Descended Suns Resuscitate ou a homenagem a Pessoa na coletânea Dreams of Ourselves – ao mesmo tempo ritual e literatura, retomada historiográfica minuciosa e reconfiguração pessoal de mitologias, testemunham os efeitos únicos da infinita e arriscada arte combinatória do Mito e da História.

Sua magnífica peça – ou talvez narrativa – teatral, Aornos, possui certa ressonância em As rãs de Aristófanes, coisa que fica clara a partir da epígrafe do livro (uma citação do grande comediógrafo grego que serve como referência premonitória ao nome do protagonista, Alektor), o tema da descida submundo dos mortos e o coro de cigarras que pontua a trama como o coro de rãs que acompanha a descida de Dioniso e Caronte em As rãs. Fale a respeito desse seu trabalho refinado, de ourives, empregado na invocação da tragédia e da comédia produzidas na Antiguidade grega. Bem, creio que Aornos deve ser considerada minha primeira publicação de fato, embora não seja nem de longe minha primeira composição. Para mim, contudo, trata-se definitivamente de um dos trabalhos mais pessoalmente satisfatórios que realizei. O que me surpreende ao dizer isso é que eu escrevi essa peça em uma semana, quando a história que eu pretendia que estivesse em minha primeira publicação de fato – uma coletânea de contos para a Ex Occidente [Press] – foi colocada em outra antologia. Pretendia preencher essa lacuna, mas não havia nada que, em minha percepção, se encaixava naquela coletânea, de modo que me apressei com minha ideia para Aornos. As sementes dessa obra estavam em um estado vago, em um ponto obscuro da minha mente por anos, aliás; penso que por vezes algumas obras amadurecem em adegas subterrâneas da mente com mais frequência do que seus criadores conseguem perceber antes de gerar a forma definitiva delas. A visão de mundo subterrâneo da Grécia Antiga influenciou a literatura e a poesia ocidentais, bem como várias etapa da teologia cristã. Nada parecido pode ser encontrado, por exemplo, na Bíblia (Sheol e Gehenna não são o mesmo que o inferno) até que surge a loucura anômala do Apocalipse de João, quando já estávamos contando quase cem anos de era cristã e tal livro quase descartado como apócrifo. Assim, todas as visões tradicionais do inferno usadas para aterrorizar os pecadores e tantalizar os poetas provavelmente procedem, em grande parte, das tradições pagãs. Trata-se de uma enorme porção de nossa herança literária e me fascinou como um plano de criação possível por anos; mas eu desejava recuperar algumas de nossas raízes culturais, de modo que iniciei a leitura de diversas obras comparativas e fui sugada através de outros materiais tanto literários quanto acadêmicos para que eu pudesse trabalhar com os aspectos mais sombrios, difíceis e esquecidos do Hades. Aristófanes certamente é um autor fascinante para mim, em parte porque, a despeito dele ser um dos primeiros satiristas do mundo antigo cuja obra sobreviveu, manteve profunda reverência a certos aspectos sacros de sua própria cultura, como em relação aos mistérios eleusinos (motivo pelo qual muitos críticos modernos o criticam diretamente, claro). Mas, tendo em vista seu universo e contexto, percebo que esse fato é notável, um traço cativante do trabalho e das intenções de Aristófanes. Como estudante de história, reconheci exemplos de escritores inescrupulosos e extremamente imaginativos cujos trabalhos dificultaram uma abordagem mais confiável do passado; ainda assim, por outro lado, existem aqueles que estão em uma espécie de caminho contra-racional e que auxiliam em trazer seus leitores até a mentalidade mais acertada para o seu tempo pelos mesmos meios não conformistas, um contexto de cultura e sua própria dinâmica, poética, cuja capacidade de drenagem a história não alcança. Não apenas Aristófanes, mas também no caso de “historiadores” como Heródoto e Plutarco. Eu apreciei bastante a leitura de Tucídides (incluindo a história que ele escreveu sobre o seu homônimo, Alcebiades) mas as histórias dele não desempenharam nenhuma papel importante na construção daquilo que podemos chamar, essencialmente, como cheguei a descrever em outro lugar, uma “peça teatral encenada na mente”, talvez uma representação poética de uma estrutura teatral, semelhante (como você astutamente indicou em sua próxima pergunta) Purgatory de Yeats. Descobri, todavia, que a história de Heródoto poderia ser diretamente útil – por exemplo, a Ponte de Medea a qual Alektor descobre, estranhamente, em meio à névoa das águas no local em que estava vagando veio direto de Heródoto. O ponto, na verdade, é o fato de que enquanto Heródoto é um dos nossos primeiros “historiadores”, e Aristófanes um de nossos primeiros “comediantes” (ao menos no que tange à influência subsequente que teve; há outros autores, mais antigos em cada um desses campos), ambos me auxiliaram na conexão com uma mentalidade extinta tempos atrás. Eu não abjuro completamente a Era da Razão ou o Iluminismo nesse sentido, mas a poesia e a literatura fantástica podem demarcar uma fronteira além dos fantasmas da assim chamada “realidade” e da razão tornam-se mais opacos e incertos. O trabalho de historiadores como Tucídides ou [Edward] Gibbon ainda será útil para mim, mas onde predomina o processo passivo, intelectual de leitura para o qual esses trabalhos foram imaginados, quando estamos aquém do revolutear dinâmico e criativo da poesia e da loucura. Os momentos finais de Aornos – notadamente após a aparição da extraordinária figura da Stettix – torna-se clara a intuição que o leitor deve ter percebido desde o início da leitura: sua peça é praticamente não representável. Como em certas peças de Ionesco (em O rinoceronte) e William Butler Yeats (Purgatory), as cenas descritas em Aornos dialogam melhor com a imaginação pelos delicados e sutis jogos e imagens sugeridas pelas palavras do que com a cenografia construída no cinema ou no teatro. Como você alcançou tal síntese imaginativa e visionária? Haveria alguma obra que você encara como precursora, nesse sentido? Não pude mencionar na pergunta anterior, mas sim, a Imaginação de fato é o teatro definitivo, ou deveria ser. Nesta era de filmes abarrotados de CGI [Computer Generated Imagery], efeitos de som Surround, animação computadorizada, vídeo-games hiperrealistas, onde todos almejam a realidade virtual de terceiros permanente, o que penso ser o mais trágico se concentra naquela parte de nossa cultura que se tornou tão imaginativamente preguiçosa que suplica as pedras de crack oferecidos pela alimentação forçada das mídias – gratificação imediata de todos os sentidos – a partir do exterior! – que é poderosa, de fato, mas fará com que a imaginação, que trazemos desde tanto tempo antes do despontar da literatura, dos sonhos e das incertezas diante da vastidão do universo que nos cerca, atrofie. Assim, para responder sua pergunta, eu devo dizer que para mim, aquilo que antecipou as minhas formas de escrita imaginativa está diretamente relacionado com todas as leituras de natureza fantástica que cultivei na infância, quando minha ensurdecida imaginação desempenhava seu papel com espontaneidade, agilidade e brilhante vivacidade, de modo que me viciei nesse aspecto imaginativo da leitura e do devaneio, que alimentava constantemente. Como adulto, em meio ao mundo empírico, tal atividade ficou bem mais difícil, como costuma ocorrer com os exercícios físicos – é necessário manter os músculos tonificados e as articulações flexíveis. Nem tudo o que escrevemos chegam rapidamente a esses termos, mas alguns costumam se abrir se nos aproximamos com a mentalidade correta, como uma canção que começa a fazer sentido dentro de você. Para mim, a música oferece uma experiência bastante similar – trata-se de uma inexprimível magia no fato de que uma série de ruídos estruturados podem resultar na explosão para a vida de mundos inteiros atrás de nossos olhos fechados. Ou então simplesmente se deixar ficar em um local no qual o genius loci começa a falar com você, quando certos lugares especiais podem subitamente e inexplicavelmente começar a sussurrar histórias – imagens engendradas em sua mente que parecem surgidas das pedras e dos aromas e do céu. Essas coisas devem vir de dentro inicialmente, não da sala de edição de um cineasta ou dos códigos de um programador, mas da própria psiquê. Ou, se o oposto for verdadeiro, seria possível manter o útero da psiquê pronto para receber tais transitórios gametas de inspiração. Tanto Aornos quanto os contos de Descended Suns Resuscitate trabalham um inusitado cruzamento entre Mito, História, Cotidiano e Ficção. Nesse sentido, há uma preocupação minuciosa com detalhes, que logo se desdobram em sofisticadas tramas de linguagem (o argot local, termos específicos, etc.) que evocam o passado (mesmo em seu pequeno detalhe cotidiano) ao mesmo tempo em que auxiliam na construção de efeitos narrativos, da ironia, do mistério da trama. Qual seria a origem de sua percepção dessas linhas de encontro entre Mito e História? Como solucionar ou relacionar essa combinação aparentemente contraditória? Mas não vivemos nossas vidas em um universo que aparenta ser contraditório? Qual percepção pode afirmar não ser ao menos em parte uma falsa percepção, parte de nossas mitologias contemporâneas? Ainda não temos uma Teoria da Grande Unificação na física, e não é verdade que muito do que admitimos nas bases epistemológica e ontológica é subjetivo? O que me fascina é como outras culturas, sem todos os nossos tabus e inibições intelectuais (ou, nesta geração em especial, nossa miopia tecnologizada), como esses outros conseguem interpretar o mistério que é estar aqui, que é interagir como esse poderoso, cruel, incrível e misterioso universo. O que eu tento fazer (e talvez seja uma tarefa fútil deste ponto de vista (ainda que, do ponto de vista poético, não acredito nisso, embora intelectualmente sim)) é colocar a maneira de um personagem em um tempo-espaço diferente. Ao menos esse é um dos aspectos de meu trabalho no qual pretendo me concentrar. Outro tempo, lugar e cultura, através dos olhos que enxergam desde o interior de um sistema de crenças, a maneira como o povo se expressa, como vivem suas vidas, todos esses elementos desempenham um papel em como um fenômeno pode ser interpretado. As mesmas limitações se projetam sobre nós, como os filhos de nossos filhos poderão ver com mais facilidade, uma vez que nós mal conseguimos interpretar o mundo através nossas limitações e preconceitos, tanto pessoais quanto culturais. O leitor deve se sentir algo deslocado no passado, pois como disse L. P. Hartley, “Eles agem de maneira diferente aqui”. É um mundo ainda mais diferente. Assim, considero o passado um terreno altamente fértil para a ficção imaginativa. Da mesma forma, ao menos poeticamente, não percebo o tempo como estritamente linear como tendemos a perceber na vida cotidiana, mantendo nossos compromissos e rotina de sono. Algumas vezes, tento a mediação (e o amálgama) entre nossas realidades e as realidades de algum outro de forma que seja possível alguma incursão no passado mas que, também, mantenha as conexões e talvez desperte certas fagulhas no quadro de referência do leitor, uma espécie de efeito deja-vu literário. Por isso, a resposta de Alektor à repentina aparição da Stettix surge antes do retorno do barco é um fala parcialmente emprestada da resposta de Lúcifer ao encontrar a monstruosidade da Morte no submundo de Milton. Isto para mim é novamente o tempo poético, que se torna não-linear. As palavras de Milton podem sair da boca de um personagem ambientado na Grécia Antiga uma vez que elas chegaram na pena de Milton a partir de um local sem forma e sem tempo de onde a voz de um demônio pessoal (na forma de um sapo rastejante, talvez?) sussurrou-as no ouvido daquele autor. O escritor japonês Ueda Akinari, em Contos da chuva e da lua – adaptados para o cinema de maneira bastante inteligente e sensível por Kenji Mizoguchi no filme Ugetsu Monogatari (1953) –, trabalha constantemente com a decepção, a percepção enganadora que desenvolvemos a partir daquilo que percebemos como realidade (que inclui, em todo o caso, o sobrenatural). Muitos de seus protagonistas trabalham com essa percepção falsa do universo que os cerca. Qual seria sua trajetória até essa poética da decepção, bastante sofisticada em suas narrativas? O universo é circular, um cíclico e emaranhado imenso de logros sem fim. Acredito que meus caracteres, como nós, precisam reunir muitas peças de um quebra-cabeça conforme elas surgem no caminho, perdendo algumas, rearranjando outras, conforme cambaleamos para qualquer direção que tenhamos tomado. Não pretendo julgar todos aqueles que sejam mais enganados ou equivocados que eu (ou, eu poderia arriscar, nós?), ao menos em termos. Cognição, sentidos, percepção – são apenas meios aproximativos e falíveis, afinal. Mas todos nós nos excedemos e, a despeito dos horrores, algumas vezes alcançamos vislumbres de beleza nesse arranjo. Então, quando os horrores são belos… Um dos contos de Descended Suns Resuscitate que mais me agradou foi “The Last Sheaf”. Existe nessa trama uma curiosa e complex relação entre efeitos alegóricos (os camponeses que scything the crops, as noções conflitantes de sacrifício), prosaicos (a viagem turística dos dois estudantes) e mesmo caricaturais ou grotescos (as páginas do livro, empregadas para limpar uma diarréia causada pela abstinência de láudano). O desfecho me trouxe à mente o conto “El Sur” (“The South”), o último da coleção Ficciones (1956) de Jorge Luis Borges. Quais procedimentos você empregou na construção desse conto? Existe algum método usual ou cada narrativa possui sua própria gênese e construção? Penso que cada narrativa efetua um acúmulo de uma maneira própria. Algumas vezes, como no caso de “The Last Sheaf”, uma narrativa pode surgir diretamente de certos materiais que envolvem aquilo que estou lendo, algumas vezes enquanto meus olhos estão em uma determinada página, algumas vezes logo após o livro já estar fechado, luzes apagadas e olhos fechados… Outras histórias aparentemente surgem espontaneamente de uma contemplação da paisagem vista da janela, ao ouvir uma música, visitar um local desconhecido… Fragmentos de histórias surgem constantemente, em todos os lugares – nas ruínas de uma velha casa no meio de uma planície que provavelmente foi no passado distante a casa de sonhos de alguém; em velhas roupas ou fotos, ou em objetos em lojas de segunda mão. Escutar essas histórias à espreita é tanto algo de ativo/criativo quanto um processo passivo. É necessário trabalho para construir a coesão decisiva para elementos que são apenas fragmentos e ideias vagas, mas nesse processo as ideias mais poderosas muitas vezes amadurecem e se desenvolvem quase que por si mesmas. Suas narrativas – é o caso por exemplo de "The Way of Flames” e "Kali-Yuga: This Dark and Present Age” em Descended Suns Resuscitate – abordam pequenos e grandes apocalipses, instantâneos de decadência e de esgotamento, sacrifícios voluntários e compulsórios. Nesse sentido, talvez seja possível afirmar que sua visão se aproxime daquela de James Joyce em Ulysses, de que a História “is a nightmare from which I am trying to awake”. A questão da decadência, em suas narrativas, seria alimentada por reflexões filosóficas? Ou sua preocupação situa-se de modo mais significativo no campo estético? Ambas, provavelmente na mesma medida, dependendo do contexto. Sempre fui fascinada pelo terrível caráter cíclico da existência, da história, da natureza humana. Aquilo que consideramos usual em países desenvolvidos é bastante frágil e não se configura como norma na maioria dos lugares e temporalidades. As preocupações da literatura decadente me parecem um consistente à propos, e espero que continuem a ser reconhecidas de modo intermitente, conforme o pêndulo da história persiste em seu movimento oscilante e caprichoso… A música ocupa, de maneira mais evidente, um espaço primordial na própria construção narrativa em Aornos e também no conto “Hognissaga” (embora o mesmo possa ser dito de todas as suas narrativas). Qual sua relação com a música no que tange à construção de suas tramas? Existe algum compositor ou estilo que lhe seja mais sugestivo, nesse sentido? Novamente, tudo depende do contexto (uma vez que cada história se desenvolve de forma própria, separada) mas há momentos em que a música é o cofator primário no processo catalítico no qual a história procede seu desenvolvimento. Em outros momentos, a música se encarrega de injetar suas próprias influências e ideias de maneiras que eu não conseguiria imaginar ou prever. O ecletismo domina meus gostos e aprecio uma ampla variedade de estilos musicais, e reconheço que algumas vezes certas canções e estilos que considero repugnantes podem de uma forma irônica me fornecer auxílio no que tange à inspiração ou intuição. Tendo em vista que você já teve uma narrativa em formato dramático e contos publicados, seria possível adiantar algum de seus projetos futuros? Está trabalhando em uma narrativa mais extensa ou mesmo, com toda a poderosa carga visionária de suas histórias, alguma criação visual e/ou audiovisual? Trabalhei em diversas coisas que ainda não foram publicadas, algumas poderão não ser lançadas nunca por razões pessoais (nem tudo o que escrevo é direcionado para publicação; algumas vezes é apenas algo que devo fazer) e outras ainda preciso finalizar. Tendo a ser relapso com o prazo de envio de meus trabalhos – trata-se da parte que considero menos agradável de todo o processo. Escrevi um romance extenso, uma espécie de resposta em forma de tríptico ao House on the Borderland e The Night Land de William Hope Hodgson. Também trabalho com ideias e esboços para diversos projetos, embora no momento esteja focada em uma novela breve, uma peça estranha e de grande amplitude, ambientada em diferentes momentos e regiões da Rússia, embora o centro predominante seja os Grandes Expurgos realizados por Stalin no final dos anos 1930. Quando eu finalmente terminar esse trabalho (não tenho ideia de que quando exatamente isso ocorrerá), há muitas outras áreas as quais desejo me dedicar, resultando provavelmente em coletâneas de contos – uma envolvendo os povos celtas das Ilhas Britânicas (um assunto e universo no qual já me dediquei por algum tempo durante a composição da homenagem a Hodgson) e outra ambientada na Nova Inglaterra nos tempos coloniais.

0 Comments

Se existe algo que faz da narrativa algo próximo de um sortilégio, de um gesto que pertence menos aos domínios humanos e mais a uma esfera sobrenatural, metafísica, é o mistério. E as narrativas de Jonathan Wood (como na participação que fez no volume em homenagem a Fernando Pessoa, Dreams of Ourselves, lançado pela Ex Occidente/Zagava Press) transbordam de mistério, um mistério fundamental e transcendente que transtorna a própria realidade, não apenas a percepção dela. Na entrevista a seguir, nos propomos não a decifração do mistério, atividade vã e destrutiva, mas em contextualizar a mente criadora de Wood. Entre as obras já lançadas de Jonathan Wood (um autor do qual temos limitadas informações biográficas), podemos enumerar: os contos “White Souls against a Dark Background” (publicado na coletânea Cinnabar’s Gnosis – A Homage to Gustav Meyrink, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2009), “Beloved Chaos that Comes by Night” (publicado na coletânea The Master in Café Morphine – A Homage to Mikhail Bulgakov, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2011), “Pray to the God of Flux” (conto publicado na coletânea Transactions of the Flesh – A Homage to Joris-Karl Huysmans (editada por Dan Watt e Peter Holman, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013), “Vale of Gold” (na coletânea Sorcery and Sanctity: A Homage to Arthur Machen, Hieroglyphic Press, 2013), além da novela The New Fate, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013.

Um aspecto de sua ficção que salta aos olhos e que sempre ressurge, em novos e complexos formatos, é o logro, o engano, a de decepção. Em The New Fate, por exemplo, há o logro do protagonista, que precipita o espantoso desfecho. Não se trata de um truque literário mais ou menos ingênuo, é bom frisar: o logro (deliberado ou voluntário), em suas tramas, se aproxima da Hamartia, a falha trágica, tão essencial na tragédia para a obtenção do terapêutico efeito de catarse. Como você chegou a essa noção de Logro? Haveria, nesse caso, alguma influência? O logro domina meu silencioso pensamento literário pois estou, continuamente, refletindo a respeito das qualidades da verdade e daquelas que definem a realidade; como ao redor de cada esquina a harmatia surge caminhando ou é vista nos reflexos das poças de água. O ato de escrever, os processos do pensamento que estão por trás dele e o jogo de personagens, tudo isso respira o oxigênio do logro e as percepções que acompanham o ato de escrever surgem de um complexo espectro de ilusões e enganos. Por exemplo, é possível aplicar o conceito sintético de logro a amplo espectro de pensamento e, para mim, isso é central, uma ponto de partida natural ao tentar discutir ou explorar questões morais, temporais ou espirituais, ou até mesmo para criar personagens do nada. A evolução e o jogo entre personagens surge da interação complexa de ações e significados ou o contrário de tudo isso e o logro pode ser observado naquilo que definimos sem muito rigor de “vida real”, observando de uma distância nada segura as nuances de conversão e linguagem e expressão. A identidade sutil de um personagem é resultado do que talvez seja um reconhecimento despercebido de algo que não é “direto” mas que possui um número singular de cantos e curvas. Não construo ou observo o logro ou o engano como resultado de uma observação deliberada, mas algo que está bem além de ser uma marca dentro do personagem e da narrativa; uma tendência natural como o clima, se preferir. É a representação normal daquilo que gostaríamos de pensar e de experimentar. Quando alguém estabelece uma conversação com você, isso acontece contra um pano de fundo de verdade ou com um segundo plano de nuance e significado e comportamento simbólico que leva a um espelho secreto, no qual você consegue ver apenas a parte de trás de sua cabeça? Quando olho para a tela de Rene Magritte, La Reproduction Interdite [1937], eu acredito que tenho tudo o que preciso saber… E isso, claro, é uma mentira. Existe algo de paradoxal em suas tramas: de um lado, temos complexas construções metafóricas amparadas por noções e princípios filosóficos quase abstratos; de outro, uma forte tendência de recuperação de contextos históricos. Assim, Por exemplo o universo do nazismo em The New Fate é ao mesmo tempo uma evocação e uma construção imagética sólida, o mesmo valendo para o universo que se configurou após a Primeira Guerra Mundial em "White Souls Against Dark Background". Haveria alguma metodologia para esse paradoxo? Você poderia descrever algo de seu processo de criação? Não utilizo o contexto histórico para necessariamente “escorar” uma narrativa em um quadro temporal ou período reconhecível, mas como uma tentativa de esboçar o contexto e a cor, algum elemento particular que pode ser algo oblíquo ou evasivo ou ilusório, quase como os pensamentos ou arrebatamentos de uma conversão em passantes que possua alguma qualidade real para eles; um menear de cabeça ou uma expressão furtiva que possua uma história própria passível de desenvolvimento em seu sentido próprio de periodização dentro do reconhecível. O contexto histórico central de White Souls se concentra na perda e na angústia com a Grande Guerra e examina os mecanismos empregados para mitigar o imenso talho que seccionou a mente, o corpo e o espírito de toda uma geração. Há a ambiguidade das vozes distantes no campo de batalha e os impulsos febris de Grovelock, além da desprezível ressonância do padre Bankman e da sala da sessão espírita mas, mesmo assim, o que se torna importante na minha concepção seria o exame dos personagens que estão “fora”, se você preferir dessa forma, do amplo conceito histórico reconhecível, no qual a linguagem pode vir repousar trazendo consigo o sabor de uma época. Meu desejo era me concentrar nesse conflito interno do pós-guerra em Londres. Em The New Fate, deseja me distanciar do contexto histórico significante – aquele que todos podemos identificar – de modo que a experiência descrita se torne mais rarefeita e altamente localizada, transformando o tema central e os personagens em [se preferir] manchas no Sol prontas para desaparecer até o momento da conclusão, quando o contexto histórico entra aos solavancos com aquilo que poderíamos chamar vingança adicional. É a chamada para despertar na amarga realidade histórica. O cultivo do contexto diz muito a respeito do exame efetuado nas sobras da memória, da tristeza mais profunda e do desespero da mesma forma que da ficção precisa, refletindo aquilo que é conhecido e compreendido. Desejo uma viagem descendente pelo orifício do deslocamento da sensibilidade que nos conduz ao desespero lógico, racionalizado, e ao distanciamento. Também desejo garantir que os personagens em White Souls e The New Fate estejam o mais desconfortáveis o possível, mas também levemente deslocados nos termos de um meio social conhecido. Provavelmente há algo da esquizofrenia no interior do princípio central que rege o contexto e a caracterização que será examinada em um trabalho futuro. Em Pray to the God of Flux, o contexto histórico talvez tenha se revelado através de costumes e maneirismos dos dois personagens centrais que foram pegos em meio ao conflito entre aderir à vida “normal” estultificada das classes médias comerciais e a ronda diária, a alternativa em experimentar os lúridos e proibidos frutos de Bruxelas, apenas para serem impelidos de volta à vida “normal”. Aqui, tinha em minha mente a evocação daquela grande massa de pessoas arrastadas dos subúrbios, transportadas por trens até o miasma espesso que era Londres no início do século XX, mas seria uma atitude pautada no logro da minha parte confirmar isso para você! Não desejo que esses personagens centrais sejam livres, antes que sejam cegos em relação aos próprios impulsos e às linhas borradas do período, do tempo e do local no qual estão inseridos. Há muita coerência nos grandes romances do início do século XX que seguem as trilhas do homem de comércio até as portas com um ponto de interrogação impresso! Huysmans trabalhou com isso primeiro, antes de todos no século que morreu a seguir! E talvez Poe. Percebo em suas narrativas certa instabilidade do tempo: o passado, o presente e mesmo o futuro de seus personagens, o tempo virtual e real, todos esses elementos temporais parecem colidir e confluir – processo levado às últimas consequências no conto “Pray to the God of Flux”. Essa forma de elaborar o tempo narrativo, de modo simultâneo ou como um fluxo, surgiu de alguma concepção filosófica específica? Ou teria sido fruto de alguma experiência empírica? Penso que sua observação é bastante perspicaz e gostaria de dizer que minha resposta surge do ato de ponderar entre a reação diante da consciência e da vida em geral, do ponto em que os limites e as distinções lógicas entre experiência e existência transbordam uns nos outros. Pray to the God of Flux é uma resoluta recuperação minha da vingança, na qual eu meramente ocupei o papel de “imaginar” a partir do meu presunçoso ponto de vista de um assim chamado “autor” a experiência dos “macacos sonâmbulos” que marchavam pela London Bridge na forma de um terrível pesadelo modernista, e que se tornou meu próprio destino uma vez que eu continuo a ganhar meu sustento diário do comércio, mas agora em novo endereço! A vida imita a arte de uma forma desprezível e merecida! Imagino que deva haver igualmente um elemento filosófico no ponto em que o Tempo se torna muito preciso e compacto e febril em minhas histórias, algo que se combina com as experiências dos protagonistas. Eu aprecio experimentar com a fluidez de ideias e tempo e experiência, como se houvesse um diálogo unificado em minha cabeça com tudo o que deverá acontecer. Penso que a mente está em “fluxo constante”, como você mencionou acima, e do centro da mente se configura uma espiral de pensamento e experiência completamente paradoxal em todos os seus detalhes. Em Pray to the God of Flux, eu desejava prospectar em profundidade esse conjunto paradoxal de impulsos descrito de modo tão rico por Huysmans com seu Des Esseintes, que percebia atentamente e fazia as vezes de servo do mundano e do excitante. Quem sabe tudo isso também não apareça em alguma ficção futura. Os personagens, assim, parecem estar sempre em trânsito, servindo ao Deus do Fluxo; a compulsão definitiva e uma variação da mola mestra retesada em The New Fate. Sou bastante interessado nessa noção de um trânsito interior contínuo, da jornada de ideias e noções e personagens para a Terra e além, para o interior de si mesmo. Em Beloved Chaos that comes by Night, as meditações interiores nos abismos do personagem principal – um receptáculo, se preferir, pronto para ser preenchido –, os pensamentos que pretendem se deslocar para além de seu contexto, para novos lugares, para seu destino final. Os personagens se tornam hospedeiros de algo profundo e em seu fluir transformam-se em abstrações. Existe em suas narrativas a elaborada construção imagética de objetos, ao mesmo tempo belos e simbolicamente relevantes – os cálices em “Pray to the God of Flux”, o passeio dos irmãos em The New Fate, o sonhador cartógrafo em “White Souls Against a Dark Background”. Tais imagens são construídas dentro do continuum da narrativa ou surgem à parte? Como você as visualiza e insere na trama? Não consigo separar a captura da construção de objetos pelo imaginário da continuidade oferecida pela escrita de modo geral. Os elementos visuais e simbólicos parecem despertar tão logo coloco a caneta no pape. Sou afligido por uma mente que recorda imagens e símbolos de modo que esses elementos são catalogados em um arquivo mental, para futura referência. Carrego um caderno de anotações comigo tanto nos dias bons quanto ruins, carrego fragmentos de papel para registrar todos os tipos de impressão que poderão alimentar posteriormente a construção de imagens. Minha tendência é meditar a partir de imagens visuais – indo e vindo, indo e vindo – em minha mente por um tempo que parece ser a eternidade e assim essas imagens, além de algumas novas, surgem em muitos de meus sonhos. Ao sonhar, parece que estou apto a tocar no passado com facilidade, de modo que experimento uma realidade altamente retrospectiva – o que constitui, talvez, uma noção com a qual posso trabalhar em minha ficção. Sinto que minha mente captura coisas “antiquadas” e sempre foi assim desde que eu era bem jovem, de modo que consigo recordar com precisão imagens com mais de quarenta anos de idade que talvez estivessem perdidas em minha mente de modo definitivo. Posso dar um exemplo – uma velha lareira de pedra em um castelo arruinado, situado na extremidade de uma famosa paisagem de dunas arenosas, visto quando eu era uma criança. O piso decaiu com os anos graças às intempéries do tempo e da história, mas a lareira ainda está de pé, a meio caminho da antiga fachada, na verdade não se trata mais de uma lareira mas de uma espécie de portal fabuloso que espera para ser atravessado. Da mesma forma, na esquina da Rua Sclater no East End de Londres, há um local similar. Percebo que é difícil distinguir entre escrita e o constante exame e utilidade do imaginário. Assim, penso que tenho um grande débito para com meu interesse precoce nos trabalhos de Edgar Allen Poe por isso! Mas precisamos ser cuidadosos, contudo, com o que concebemos a partir da realidade e da fantasia. Certa vez em Palermo, Sicília, nos anos 1980, eu caminhava diante da vitrine de uma loja em um beco abandonado que exibia um imenso vestuário ritual com o selo do Mega Therion de Aleister Crowley bordado no feitio de um brasão. Mas, ao analisar os detalhes daquela rua logo no dia seguinte, percebi apenas uma vitrine extremamente banal sem qualquer tipo de vestimenta ritualística. Experimentei essa segunda descoberta como uma perda e a imagem inicial ainda está em minha mente e foi usada em uma distante ficção de juventude. O uso da imagerie também é um portal apropriado para expandir ou estreitar os limites de uma história, de modo que pode automaticamente crescer em uma vida artificial de feitio próprio. Me interesso, igualmente, por aquilo que os personagens percebem como imagens importantes dentro do quadro da narrativa – talvez isso seja mais aparente em White Souls [espelhos, parélios, símbolos ocultos] e Pray to the God of Flux [visões que não são visões mas compulsões que ocorrem no interior da busca por satisfações iníquas de personagens que nelas se enredam como alguém atingido por uma droga]? E depois existem as imagens captadas da própria existência. As taças entram nesse caso e vou deixá-las por isso mesmo. A novela The New Fate é notável em mais de um ponto de vista: a abordagem do tema do duplo, o imaginativo retrato da Alemanha durante o nazismo, por exemplo. Em minha opinião, trata-se de uma narrativa poderosíssima, no mesmo patamar de narrativas no mesmo formato como Morte em Veneza de Thomas Mann ou The Day of the Locust de Nathanael West. Fale um pouco sobre o processo de construção desse magnífico livro. Estou prostrado diante de suas palavras e mesmo assim não sei por onde começar. A escrita de The New Fate deixou uma enorme sensação na boca do estômago e seu desfecho ainda me assombra, uma vez que ela foi escrita antes que eu tivesse consciência de tê-la escrito; como se alguma coisa se alojasse e ainda que eu percebesse que falhara na construção desse desfecho, notando isso instantaneamente, ele já estava no papel. Se podemos afirmar a existência de algo chamado “escrita automática”, então certas partes de minha novela caberiam em tal conceito. Pois não se tratou de evasivas ou de distanciamento diante das responsabilidades do escritor como parteiro universal, mas a compreensão de que existem elementos no processo criativo que são indefiníveis e alarmantes de forma singular. The New Fate caiu do céu como um Ícaro maligno após um período de significativa meditação silenciosa; eu estava em certo sentido concentrado na meditação daquilo que poderia ser descrito como o definitivo niilismo da “nadificação” e sobre quão vazio o “homem interior” poderia ser. Eu sabia que meu desejo era escrever sobre certos traços do Nacional Socialismo – quando Dan Ghetu [editor] me descreveu a noção principal por trás da série de livros The Last Thinkers [“os últimos pensadores”] – e ainda assim meu desafio era captar as sutis tendências ocultas que estavam em jogo criadas pela miríade de imagens históricas que eram extremamente familiares devido aos noticiários, mas de forma que minha representação cessasse de pertencer ao documental, que ao contrário desdobrasse uma narrativa a respeito de si mesma vinda de si mesma, testando os limites da história e do ser, alterando a certeza de reconhecer o nazismo em algo antecipatório mas sem nome. Desejo escavar algo que possuísse certa opacidade, algo bruto e indefinido, mas que possuísse ao mesmo tempo a distorcida dinâmica que conduz à compulsão nacionalista irrefreável e dessa forma, por esse método, o construto obtido se tornaria a mania acontecida e que era, de fato, cega. O que me ajudou na tarefa foi o fato de que essa palete em segundo plano parecia fertilizar por si mesma, naturalmente, as palavras. Sem retorno, diversas vezes, em minha mente às associações Studentenverbindung da Alemanha do século XIX como a “Terra” central da novela porque desejo descrever e trabalhar com esse tipo de atmosfera febril em que o pensamento filosófico e a discussão fossem irrestritos; mas essa ideia ou noção de fraternidade me conduziu apenas ao conceito localizado dos dois irmãos, Karl e Pieter, uma significação que eu pude articular apenas de forma indefinida, aqui e ali, de onde surgiu o pareamento de mentes e ideias que caminhavam do fertilidade e afirmação da vida para o vazio, ecoando contra o pano de fundo de muitos emblemas, de uma cacofonia, da confusão caótica. Depois, peguei essas ideias sobre os irmãos e na tentativa de escrever um “livro de histórias” mundial sobre a tradição Volkish e aprisionamento cotidiano e destino, acabei por construir algo que funciona como a meada central da compulsão. Sem dúvida, eu estava dominado pela tradição do conto de fadas e pela noção de que dentro de cada um de nós haveria certo número de personalidades que estariam sintonizadas com os noturnos e sombras da “outridade”, uma separação se preferir, que nos envia cada vez mais profundamente do reconhecimento sadio para as capelas profundas da irracionalidade e do encantamento. Eu desejava personagens que pudessem ser entendidos como possíveis de aparecer em uma estrada solitária, fora da página. E na impressionante permanência em minha memória dos contos de fada tradicionais que amo, isso se tornou realidade. O que eu desejo em certo sentido é ser cruel com e dentro da narrativa, comas figuras em sua paisagem de modo que não existisse conforto em suas expectativas, nenhum reconhecimento através dos meios de seu Doppelganger, apenas o mais elevado retesamento da espiral de iniquidade e o destino refletido do que foi inflingido a tantos. Senti poderosamente as diversas percepções e preceitos de certos tipos de filosofia da época, como todos esses elementos foram coletados e injetados na alma pelo protagonista[s] e também o conceito de compaixão e como, sob determinadas circunstâncias, ele pode ser esticado até os pontos extremos da experiência humana, como se de alguma forma fosse filtrado através do reflexo em um espelho fragmentado. The New Fate é algo bem ordinário, habitado e infectado pelas mentes cotidianas de pessoas ordinárias que alimentam a irrefreável corrente de desaparecimento que corre na secura em direção às cinzas. Tenho percepções muito claras a respeito do relacionamento entre arte e literatura e os temas – que poderiam ser determinados como uma forma de “abstração”, na qual o que é certo sangraria sem parar naquilo que é incerto, irreconhecível e que se torna mortal e retorcido quando antes foi tão ordinário. Observar as operações do Doppelganger na página se tornou a parte alarmante de trabalho noturno e ainda não a entendo por completo. Nós nunca podemos estar certos a respeito de quem também está presente em nossa natureza. Devo considerar que você e D. F. Lewis conseguiram captar com precisão a essência de The New Fate nos raios de Sol. Quanto isso, posso apenas agradecer imensamente ao tratamento editorial exemplar dado por Dan Ghetu… sei que isso é um fato. O componente imagético e visual de suas tramas possuiria alguma relação com o cinema, talvez como algumas das criações de Jean Cocteau? Pois as imagens sistematicamente construídas em suas tramas não parecem ter uma ressonância cinemática tão poderosa como outras narrativas que buscam se aproximar da linguagem cinematográfica. Haveria algum filme, diretor ou estilo cinematográfico no qual você reconheceria uma influência? Desde minha infância, sempre fui tão influenciado pelo cinema e pela linguagem do filme quanto pela literatura. Eu era assombrado, e ainda sou, pelo cinema alemão antigo e pelo expressionismo alemão – Lang, Wiene, Wegener/Galeen, etc. – e em particular pela maneira como narrativas simples se desdobram seguindo a habilidade da imaginação do espectador em permitir tal desdobramento de modo que elas se implantam em nossa mente e nunca mais nos deixam. Há perfeitos contos de fada populares para o lado mais aconchegante da minha mente. Filmes com legendas e intertítulos, nos quais a noção de narrativa vivenciada e capacidade da imaginação em contar históricas estavam fundidas no limite em que o espectador se tornava e permanecia obcecado porque ele ou ela caminhava pela história do filme da mesma maneira que um romance significativo se imprime em nossa mente filosófica. Não há escapatória. Penso, em particular, no trabalho de Ingmar Bergman – especialmente O Sétimo Selo, Persona, Silêncio, A hora do lobo, etc. – nos quais as lutas dos personagens são tão internas quanto universais em sua anatomia filosófica. Também penso em epifanias pessoais [talvez essa palavra tenha sido excessivamente utilizada] quando vi pela primeira vez Espelho do grande diretor russo Andrei Tarkovksy – a poesia visual das imagens e o sentido narrativo do passado e do presente chegam a ultrapassar as possibilidades de descrição, uma vez que foram capturados em um crisol com todos os elementos brutos da vida – luz e escuridão, natureza, juventude, velhice, tradição, história, dor e beleza e alegria espiritual para além de qualquer descrição. É a cascata bruta da vida e do pensamento que atinge o clímax com a avó retornando através de campos balouçantes. Nada poderia ser melhor. Eu poderia mencionar Alfred Hitchcock, o diálogo interior de Janet Leigh e Anthony Perkins em Psicose e o perfeito caminho de sonho de Du Maurier conduzindo Manderley em Rebeca; Derek Jarman e sua desconstrutiva obra-prima Jubilee; Luchino Visconti – o mestre dos grandes temas entrelaçados com decadência moral em Morte em Veneza e Os deuses malditos [um nazismo oblíquo e finamente sintonizado, muito superior às noções de [Liliana] Cavani em O porteiro da noite, que não conseguiram tirar minha frieza] – e o excepcional ofertório canônico de Roman Polanski, no qual a capacidade narrativa, vulnerabilidade pessoal e destino são fundidos de forma única. No cinema, existem camadas de existência simbólica que são capturadas como poeira nos raios da luz solar em uma única sequência de fotogramas, da mesma forma que uma frase dentro de um romance – o filme como um único fotograma, ou seja, como uma única imagem escrita ou passagem ou capítulo. Nos meus primeiros anos em Londres, lá pelos idos de 1978-81, estive obcecado com o Magick Lantern Cycle de Kenneth Anger – pois essas breves e peculiares obras-primas são os equivalentes visuais das fábulas, histórias curtas, parábolas, poemas e sonhos esquecidos ou fragmentos de sonhos induzidos pelo ópio que se perderam antes do clímax do REM. Assistir os filmes de Kenneth Anger permite a abertura de um sentido questionador da articula o estado de sonho em uma narrativa, na qual a lucidez comatosa é o passaporte para oportunidades infinitas da caneta no papel. Eu poderia dizer que se trata de uma influência chave. Imagine a força da imagem de um pé de elefante pisando em uma cobra, visto por apenas um segundo como se não existisse. Se foi… mas não de nossa cabeça… estará para sempre. Veja Lucifer’s Rising e veja por si mesmo. Tendo em vista o material que você já publicou, há de sua parte uma aparente preferência pela narrativa curta – o conto ou a novela. É uma escolha deliberada? Você pensa em publicar um romance no futuro? Tive o privilégio de ser agraciado com oportunidades significativas para desenvolver o conto até o formato da novela e devo isso a Mark Valentine e Dan Ghetu pelo encorajamento e fé em meu trabalho. Eu diria que tal trabalho não foi assim deliberado, como uma previsão, uma transição altamente instrutiva para o processo de formatação de ideias, noções e sombras de personagens a partir do éter; quase um “deixe acontecer”, se preferir. Eu acredito que a forma da novela é um mecanismo bastante preciso para o desdobramento e exame de noções e ideias. Trata-se de um formato desafiador, mas que traz mas que traz consigo vantagens em seus próprios limites, especialmente úteis quando o construto central dentro da novela está encubado, inculcando a si mesmo como em um automático e distanciado processo. Tais recursos se manifestaram em um recente material que enviei para Mark Beech [editor] da Egaeus Press e também, parcialmente, no trabalho que fiz para Dan Ghetu sobre Fernando Pessoa. Me senti, nesses casos, profundamente perturbado e profundamente excitado porque aparentemente significava que havia outras forças trabalhando, forças bastante cruas e profundamente independentes da idealizada personalidade de um escritor. Talvez eu desenvolva essa percepção posteriormente, talvez eu apenas termine com isso para o mundo ver os resultados. Eu adoro a pergunta: “existe um romance em você?” – meu pai me perguntou isso – e minha resposta seria “sim, provavelmente”. Tenho dois projetos em desenvolvimento atualmente – espero que os deuses permitam que eu posso fundi-los em um romance – que jogarão alguma luz nas Sombras de Londres [conheço uma pessoa que vai reconhecer essa ideia] juntamente com algo chamado O livro das bruxas de Londres – mas não espere bruxaria aqui, mas sim uma insidiosa e incerta filtragem de certo espectro de Londres que se acumula no fundo da ampulheta acompanhando minhas perambulações pela Alameda da Memória, torcendo para que aquilo que eu recupero faça algum sentido. Mergulharei nessa fusão a primeiro de janeiro de 2015, como uma defesa contra o tédio e os rituais de final de ano, de uma transição que é como a face de Jano e por que não? Muitos fragmentos foram escritos e agora devem ser arranjados. Contudo, não sou corajoso o suficiente diante da ideia de um romance. É uma perspectiva apavorante, a expansão do regime e da paisagem da novela em uma nova e cultivada terra. Há o conflito no romance – entre o equilíbrio e a confiança na narrativa, a constância e a credibilidade dos personagens e a nobreza e grandiosidade da situação; e se essa “grandeza” for confinada aos pensamentos íntimos de um velho misantropo, então é necessário apressar um estudo e mais tinteiros antes da chegada do destino. Não sou tolo o suficiente para pensar que algo assim seria fácil. O medo de um escritor é pior que qualquer bloqueio criativo. Entrevista conduzida com apoio do programa PNAP-R, da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Criador da Egaeus Press, escritor e editor, Mark Beech seria lembrado em primeiro lugar por editar de um pequeno fanzine literário de culto, Psychotrope, nos anos 1990. Nos dias atuais, com a Egaeus Press, sua visão sintetiza-se em “movido pelo conceito de que o mundo é uma casa mal-assombrada e pelo paradoxo de todos os mais sombrios medos da vida bem como seu maravilhamento mais extático são essencialmente um único e o mesmo.” (do site web da Egaeus Press).

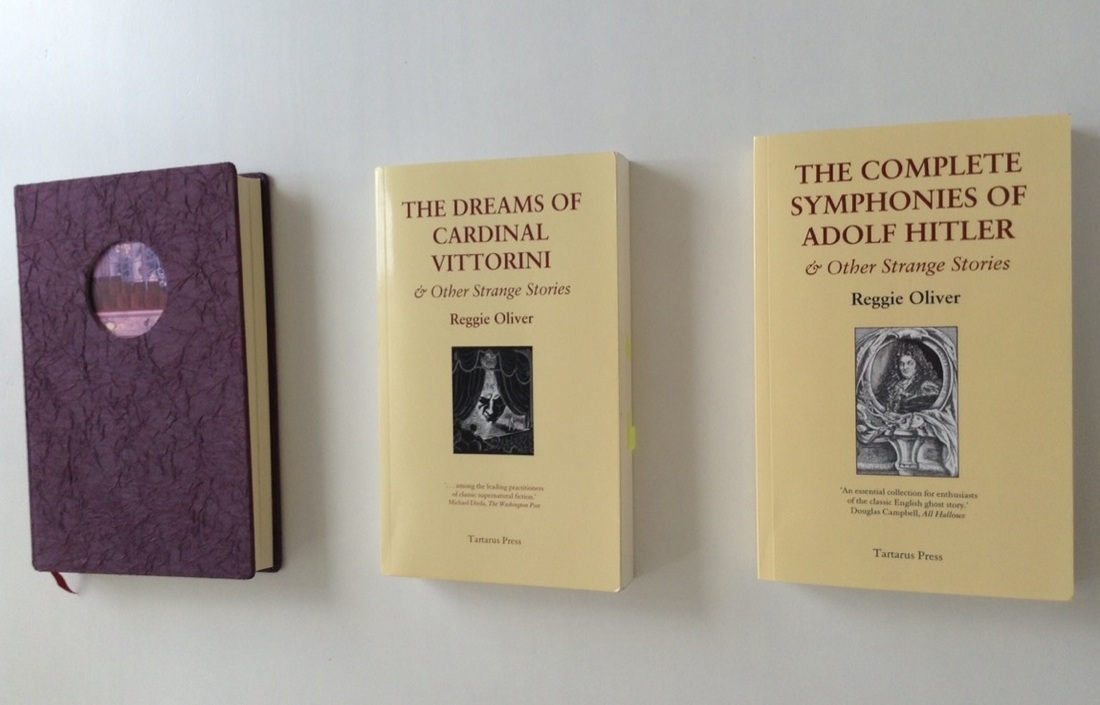

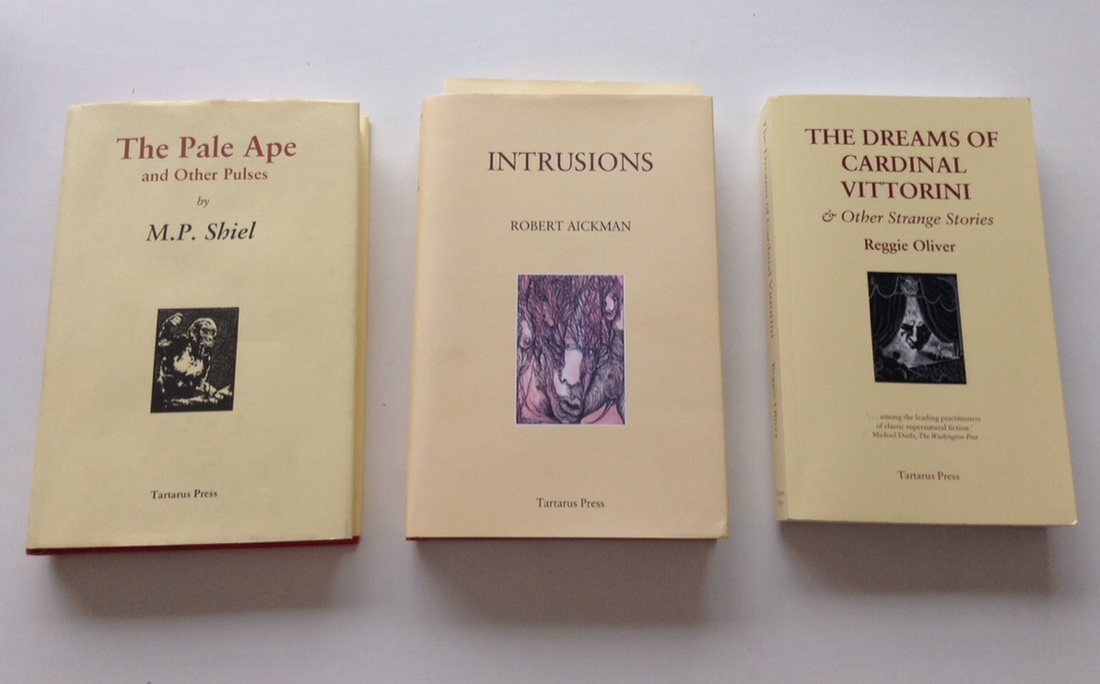

Embora a Egaeus Press seja uma editora jovem, seus primeiros três livros lançados demonstram fôlego e um razoavelmente ambicioso projeto. Conte um pouco a respeito da história da Egaeus? Talvez as mais importantes considerações que me ocorreram quando iniciei a Egaeus Press se relacionavam em como me colocar diante de outras editoras. Desejava atingir a cena de publicações independentes e fazer os livros da Egaeus Press diferentes de tudo o que havia por aí tanto na forma quanto no conteúdo – o que era um pouco ambicioso demais, pra ser honesto. Do ponto de vista do design e dos negócios, existem coisas que fiz melhor nesses primeiros meses; outra que eu não poderia saber se eram razoáveis se não me arriscasse em tentativas. Mas os livros saíram melhores que o esperado, e penso que consegui o destaque que pretendia. Claro que tive bastante sorte em contar com Reggie Oliver, Stephen J. Clark e George Berguño como autores desses primeiros lançamentos. Meus próprios (bastante raros) escritos apareceram em (muito obscuras) antologias ao lado desses três escritores – embora nós nunca tivéssemos estabelecido comunicação – o que acredito me deu coragem para entrar em contato com eles, embora não tivesse certeza que esse nosso contato inicial tenha desempenhado qualquer papel na aceitação de minha proposta. Expliquei o que eu esperava atingir em termos de forma e conteúdo com a Egaeus Press e fiquei bastante satisfeito com a confiança deles. Uma das mais notáveis características das edições Egaeus Press está em seu design: ilustrações, arte, tipografia e a forma do livro, tudo isso mesclado em rara harmonia de maneira que mesmo uma edição de capa dura para leve e portátil como uma edição de bolso. Quais seriam as referências para esse requintado trabalho gráfico? Há algum editor do passado como influência? O único fator unificador no design dos livros da Egaeus Press é a impressão de idade; não necessariamente de que se trata de uma antiguidade preciosa, mas o produto de um outro tempo. Isso não pode ser feito através de pastiches – e eu acredito que nenhum dos livros da Egaeus Press possa ser visto confundido com um livro antigo – mas pelo uso de antiquadas convenções de design e elementos bem simples como a paginação de título e as folhas de guarda da capa. Espero que funcione de forma intangível no leitor – algo como um arrepio na nuca. Nõ estou certo se posso indicar muitos editores como influência específica no design dos livros. Adoro as velhas novelas infantis eduardianas e anuários pelo fato deles serem tão sobrecarregados de elementos, por vezes mesmo espalhafatosos. Mas evocativos. Livros adultos de qualidade daquela época eram mais austeros, embora houvessem belos exemplos em estilo art nouveau. Não tenho dúvidas de que esse tipo de livro não era levado muito a sério – da mesma forma, livros pulp vitorianos são lindamente evocativos. Mas apenas o empoeirado, esmaecido e os carimbos de biblioteca em velhos livros são inadvertidamente evocativos para mim. Com as criações em livros da Egaeus Press, tento capturar todos esses elementos e falhas em uma forma de arrepiar a espinha. Alguns editores possuem uma visão unificadora, mesmo um princípio, uma formulação teórica que serve como uma espécie de linha de desenvolvimento. Existe algo de similar a isso no caso da Egaeus Press? Seria possível definir sua editora com uma ideia, uma palavra, uma noção especulativa? “Obras mórbidas e fantásticas”, conforme o subtítulo da Egaeus Press, praticamente responde sua pergunta. Não perco muito tempo dizendo o que eu gosto e não gosto de publicar, porque eu frequentemente cruzo com narrativas que me surpreendem e desafiam suas próprias limitações. Há uma lista no site da editora que menciona o que a Egaeus Press aprecia… Incluindo coisas como “relógios e relojoaria”, “casas ancestrais caindo aos pedaços” e “tramas folclóricas europeias”, mas sou cuidadoso em não incluir aquilo que não gosto. Conforme alguma coisa tenha a sensação de pertencer ao mundo em que a Egaeus Press habita, isso provavelmente bastará para a publicação. Existiriam planos para a expansão do catalogo da Egaeus Press para outras traduções do fantástico: talvez autores mais antigos ou traduções? Se houver algo do gênero planejado, quais seriam os autores que poderiam ser traduzidos ou publicados? O mais difícil é encontrar tempo para expandir a Egaeus Press para as áreas que eu gostaria de explorar. No momento tenho o suficiente para me ocupar até o final de 2014, e ainda há projetos e ideias para além disso. Outra coisa é que eu gosto de trabalhar ideias de design dos livros a partir do que os escritores pensam, assegurando a eles uma parcela de participação. Isso se tornou uma parte muito importante do que faço. Os livros devem ter algo de seus autores. No caso da publicação/republicação/tradução de livros mais antigos, o problema é que autores já falecidos exigiriam uma abordagem diferente na questão do projeto. É passível de ser realizado, mas me tomaria sérias considerações. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. No site da Web da Ex Occidente Press – editora que publicou alguns dos trabalhos de D. P. Watt – que, infelizmente, está atualmente desativado, era possível encontrar uma breve mas sutil e intrigante descrição daquele autor: “D. P. Watt é um escritor que vive nas entranhas da Inglaterra. Ele equilibra seu tempo entre conferências a respeito do drama teatral e concebendo novas ‘receitas criativas’ de métodos ‘ilegais’ e ‘heréticos’ para ressuscitar um mundo de terrível maravilhamento literário. Aparições recentes na Ex Occidente Press incluem uma coleção de histórias, An Emporium of Automata, de 2010, além de narrativas nas coletâneas Cinnabar’s Gnosis e The Master in Café Morphine. Sua primeira coleção de contos, Pieces for Puppets and Other Cadavers (InkerMen Press) foi publicada em 2006, reimpressa em 2010.” A ficção de Watt, na qual objetos usuais ou insólitos surgem como elementos de assombro e perturbação, está de fato próximo ao herético e ilegal. Os primeiros passos neste instável e fascinante universo podem ser dados na Casa do Interlúdio. Sua ficção (tomo por exemplo The Ten Dictates of Alfred Tesseller, uma maravilhosa novela plena de transformações), possui uma estrutura engenhosa, na qual há momentos em que a realidade narrada soa estável, mas os momentos de completa transformação – trata-se da melhor expressão que consigo pensar para sua ficção –, aproveitam os muitos elementos daquela realidade em formas novas, complexas e alteradas. Esse processo/mecanismo torna-se, dessa forma, a própria narrativa. O surrealismo parece ser uma referência inicial, mas não a única. As mudanças que vemos em sua ficção são mais livres que as narrativas de estrutura cíclica que encontramos em Alain Robbe-Grillet, embora haja um plano evidente que a torna, portanto, distante de técnicas como o “cut-up” ou a composição por livre associação que temos em William S. Burroughs. Você poderia comentar comentar algo a respeito desse processo de composição e das referências que utilizada nele? É um pouco difícil comentar a respeito de Tesseller, uma vez que essa novela é um caso particular. Eu estava tentando experimentar diferentes perspectivas de narrativa a partir de uma posição de fluxo. Os seres que narram estariam engajados diretamente com o leitor, afirmando que nos conheceram na juventude, mas também seriam nossa conexão com Tesseller, ele mesmo uma consciência em fuga, do além-túmulo. Cada seção foi estruturada por essa tentativa de criar uma percepção de contínuas transformações sem perder a coerência geral da trama que circunda Tesseller. Isso acontece em parte, mas há momentos em que há certo embaralhamento em alguns dos aspectos mais poéticos que tento introduzir. A transformação da realidade é importante para mim, sim, mas ela acontece na maior parte dos casos mais em termos teatrais que literários. O processo de composição se altera a cada história e não tenho nenhuma afiliação por qualquer movimento ou por alguma coisa tão bem elaborada quanto uma técnica que eu possa aplicar. Minha escrita parece, pelo que percebo agora, ser conduzida pelas cenas que emergem conforme as escrevo. Algumas vezes elas podem ser desenvolvidas com relativa coerência e respeito pela cronologia, outras vezes elas são muito distantes e posso levar meses para encadeá-las, exigindo mesmo permutas de uma história para outra. Mencionei na questão anterior os termos “estrutura engenhos” e “mecanismo” e percebo que, de certa forma, suas narrativas parecem fascinadas por esses elementos. Contudo, seu foco aparentemente não está em gigantescas construções que devoram o ser humano diretamente (comum, aliás, em certa ficção dos anos 1970, como por exemplo na cidade móvel do romance The Inverted World de Christopher Priest ou no labirinto infernal que vemos em Concrete Island, de J. G. Ballard), mas os mecanismos de engenharia sutil e escala menor, empregados para iludir a percepção postulada pela realidade cotidiana – os efeitos de prestidigitação, o cinematógrafo, o praxinoscópio, autômatos, bonecos de ventríloquo, etc. Qual seria a fonte desse fascínio? Sim, é verdade. Não tenho interesse nos monstros eternos sejam eles de regiões do espaço ou de apocalipses zumbi – embora ambos possam ser divertidos. Percebo que há uma infinidade de monstros e tendências apocalípticas dentro de cada um de nós. Me interessei pela forma como você menciona a “realidade cotidiana” e esses pequenos momentos que contribuem para a obtenção de um efeito mais amplo. O estranho, misterioso, sobrenatural, qualquer que seja a forma que prefira denominar esse efeito, ocorrer ao nosso redor. Não como a manifestação de alguma coisa, ou algo de outro lugar, mas como a exemplificação de nossa própria outridade: esses métodos ocultos e desonestos que empregamos para manipular, ferir e subjugar o outro. Fantoches, manequins para ventriloquismo, truques de mágica, etc. são os meios pelos quais é possível explorar o auto-engano através de nossa escorregadia, desvanecida ou defeituosa percepção do mundo. Como mencionei anteriormente, foi o mundo da atuação teatral que me influenciou em grande medida – O sonho de Strindberg, Ubu Rei de Alfred Jarry, as uber-marionette de Gordon Craig e os bio-objetos de Kantor. No teatro de marionetes e no carnaval, ou nos parques de diversões e feiras itinerantes, encontramos uma realidade alternativa que busca arduamente entreter através de certa teatralidade. Apenas com uma leve distorção o ator pode sutilmente distorcer o real e explorar nosso relacionamento com as coisas que nos parecem tão fascinantes e assustadoras: sexo, morte e nostalgia (ou sonhos). Tudo isso soa bastante grandioso. Mas não significa que deva ser – o oposto seria o mais exato, na verdade. É partindo dessas coisas menores e de pouco valor, experiências breves, eventos aparentemente sem importância que nos entretêm, onde creio se localiza a possibilidade da ficção comentar as vicissitudes do mundo com humor – desequilibrando o real, de forma lúdica e experimental. Nesse sentido, o cinema parece ocupar um espaço interessante: as imagens em movimento poderiam ampliar as infinitas possibilidades de engano e isso aparentemente se encontra replicado em sua ficção. Tenho em mente, nesse sentido, especialmente seu conto "Dr. Dapertutto's Saturnalia". Essa impressão possui algum fundamento? Em caso afirmativo, qual autor ou estilo cinematográfico seria o mais útil para sua inspiração narrativa? Fiquei intrigado pelo uso que você fez da palavra “engano” em relação ao cinema. Me parece que o ato de escrever também é manipulador e é necessário estar atento ao momento por ele acionado exatamente como no cinema. Isso é o que mais me interessa na relação entre autor e leitor. Mesmo que você trabalhe intensamente o andamento da narrativa escrita ele não vai acontecer da mesma forma que na tela. O andamento pode ser manipulado de várias formas sutis, por exemplo pela troca e retorno de perspectivas, mas exige do escritor mais controle e paciência para gerar algo que não seja simplesmente um confuso rebotalho. O cinema pode – e o teatro, de várias maneiras, também – sempre contar com seu aspecto visual para controle posterior do sentido e, como você mencionou, “engane”. Nos momentos em que os elementos mais extensos da ficção surgem, eles podem se constituir em revelações ou calamidades, pelo que eu entendo como desnecessariamente perturbadores, especialmente em formatos ficcionais mais curtos. A forma do filme que mais me interessa é a animação, especialmente os trabalhos de criadores como Starewicz, Barta, Svankmajer, Norstein e os [irmãos] Quays. O artificio aqui é óbvio, os materiais em geral pobres: lixo, madeira quebrada, brinquedos descartados, metais enferrujados, carne, poeira e sujeira. Disso tudo, tais animadores elaboram transformações mágicas através de um processo dolorosamente lento. Charles Patin, em suas cartas ao duque de Brunswick, descreveu um show de lanterna mágica patenteando a célebre expressão "l'art trompeur” para caracterizar esse estranho espetáculo no qual imagens “desdobravam-se ao nosso redor na escuridão". Essa expressão me traz à mente sua ficção, na qual elementos visuais surgem como essenciais na estruturação da trama, ainda que esses artefatos visuais logo se mostrem falaciosos. O que você poderia nos dizer a respeito do relacionamento entre elementos visuais, descritivos e literais em suas narrativas. Você utiliza algum procedimento visual (uma imagem ou objeto encontrado, por exemplo) como forma de preparação? Em geral, minha escrita se inicia a partir de um objeto particular ou imagem. No momento, estou bastante interessado em "cartes-de-visite" [um tipo de fotografia pequena, em geral gerada por impressão de albumina, patenteada por André Adolphe Eugène Disdéri em 1854] pois acabo de finalizar uma narrativa, "By Nature’s Power Enshrined”, baseada na possibilidade de encontrar um cartão em particular. O ambiente de encenação das primeiras fotografias de estúdio me fascina. A paciência para produzir alguma coisa bem semelhante à pintura e o equilíbrio cuidadoso dos componentes responsáveis pelo significado, tais como o pano de fundo, os adereços, etc. Agora, nós alegremente fotografamos cada segundo de nossa vidas para depois distribuir as imagens prodigamente a pessoas que em geral sequer conhecemos direito – ou seja, me parece que perdemos algo do cuidado da imagem ensaiada. Percebo que uma cena em uma narrativa atravessa um processo de “desdobrar-se ao nosso redor na escuridão”, na mente tanto do autor quanto do leitor. A verdade é que a clareza nunca está garantida em nenhum dos lados. Se ela sobrevive como uma imagem que intriga e provoca o pensamento, de forma semelhante à lanterna mágica, então creio que o atingido deve ser mais que suficiente. Evidentemente não tenho nada elaborado ou controlado como um procedimento de ação. Algumas vezes um objeto, ou imagem, pode ser muito próximo ou muito conhecido, e isso o torna difícil de ser trabalhado. Prefiro elementos que exijam algo como um novo trabalho ou exploração através da criação narrativa. Um de seus últimos trabalhos, publicado pela Egaeus Press, foi uma peça narrativa a respeito da transfiguração de Mr. Punch, essa trama teatral de cunho infantil, estranha e curiosa, que versa sobre violência e crime. De fato, a mim parece que seu trabalho está bem próximo dessa antiga obra popular. Sua abordagem das fontes antigas são, em geral, mais intuitivas, com a transformação de tais fontes em símbolos, ou prefere uma aproximação baseada em pesquisa história e mesmo arqueologia? Sim, Mr Punch me é caro, como são todas as marionetes, mas há algo especialmente duradouro na forma como Punch se desloca em seus vários disfarces por tantos lugares. Sua violência fala dos impulsos de adquirir a própria personalidade, às custas dos outros, e talvez algumas das minhas histórias exploram a tensão entre uma compulsão ética para a aniquilação do eu e o desejo implacável de marcar a presença, tornar-se conhecido perante o mundo. Certamente, existe pesquisa histórica, mas novamente isso ocorre de forma caótica, uma vez que eu tento esboçar, talvez "intuitivamente", talvez através de "símbolos", os elementos de um incidente histórico em particular, da vida ou do alcance de uma cultura que, pela ficção, pode ser entendida como uma ou mais versões grotescas de nossa realidade. Há algum plano de adaptação de seu trabalho para o cinema ou outro meio audiovisual, teatral ou multimídia? Não tenho planos, no momento, para adaptações de meu trabalho para qualquer outro formato. Bem, ninguém me fez qualquer proposta nesse sentido, de qualquer forma! Adoraria assistir curtas de minhas histórias, especialmente aquelas que possam evocar algo da estranheza de objetos que sempre me fascinaram. Como questão final, seria interessante saber quais autores, do passado e do presente, você nutre admiração ou considera importantes para a construção de seu estilo narrativo. Quando comecei a escrever peças em prosa, minhas tentativas seguiam algo em torno das linhas narrativas beckettianas, mas sem habilidade para extração e edição que alcançasse um ponto de absoluta pureza da expressão. No momento em que relaxei nas tentativas de emular os trabalhos daquelas que eu admirava, acredito que voltei a apreciar a leitura deles novamente — uma vez que não se tratava mais de aprendizado, mas de apreciar o trabalho pelo que ele era e não tentando formas de implantá-lo por mim mesmo. Posto isso, não saberia por onde começar na elaboração de um painel do que poderia ser importante em como meu estilo narrativo se desenvolveu a partir de outros autores. Talvez seria o suficiente apenas citar os autores cujos trabalhos tiveram poderoso efeito em mim. Meu principal interesse se localiza em escritores europeus, em especial E.T.A. Hoffmann, Maurice Blanchot, Stefan Grabinski, Franz Kafka e Bruno Schulz. Meu interesse em autores de ficção sobrenatural [tradução aproximada e possível de "Weird"] é bastante privisível e inclui Arthur Machen, Robert Aickman, Sarban e M. John Harrison.Há vários autores contemporâneos cuja obra eu aprecio, incluindo os trabalhos de Michael Cisco, Jonathan Wood e Derek John em particular. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. Entre as diversas ferramentas da narrativa, o diálogo se coloca como uma das mais complexas e férteis: a interação dos personagens através de aparatos de comunicação (imediata ou não) possibilita a oscilação entre o dito e o não-dito, entre o expresso e o oculto, o verdadeiro e o falso, a intencionalidade e o involuntário. Ao mesmo tempo, o diálogo se conecta ao fluxo da própria existência humana, mimetizando em termos narrativos as inúmeras discussões que dotam (ou não) nossa existência de significado. O teatro, não há dúvidas, coloca tal ferramenta em seu centro, mas ela surge em outras concepções de trama – por exemplo, o diálogo filosófico, desde Platão, que soube colocar o diálogo a serviço da exposição filosófica e da ironia, elemento que o uso do diálogo facilita e potencializa. Nesse sentido, o dramaturgo, biógrafo, contista e romancista Reggie Oliver – que capta tanto a tradição teatral quanto o uso do diálogo como instrumento de impacto da ironia – é um dos mais habilidosos autores contemporâneos a utilizar a poderosa ferramenta do diálogo em suas tramas. Exímio construtor de atmosferas, tanto em narrativas curtas (em coletâneas como The Dreams of Cardinal Vittorini ou The Complete Symphonies of Adolf Hitler, ambos pela Tartarus Press) quanto em romances (The Dracula Papers, Book I: The Scholar’s Tale, pela Chômu Press e Virtue in Danger, pela Ex Occidente e Zagava Press), consegue dotar suas tramas fantasmagóricas de feroz urgência e complexidade – infelizmente raros na literatura contemporânea.