|

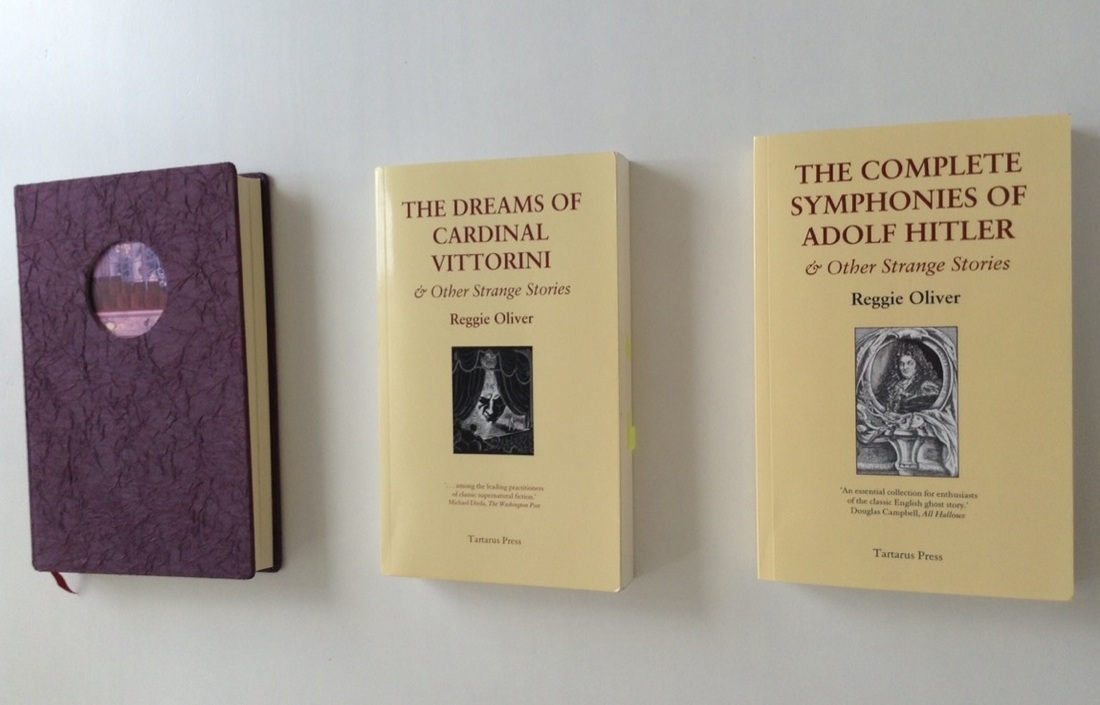

Entre as diversas ferramentas da narrativa, o diálogo se coloca como uma das mais complexas e férteis: a interação dos personagens através de aparatos de comunicação (imediata ou não) possibilita a oscilação entre o dito e o não-dito, entre o expresso e o oculto, o verdadeiro e o falso, a intencionalidade e o involuntário. Ao mesmo tempo, o diálogo se conecta ao fluxo da própria existência humana, mimetizando em termos narrativos as inúmeras discussões que dotam (ou não) nossa existência de significado. O teatro, não há dúvidas, coloca tal ferramenta em seu centro, mas ela surge em outras concepções de trama – por exemplo, o diálogo filosófico, desde Platão, que soube colocar o diálogo a serviço da exposição filosófica e da ironia, elemento que o uso do diálogo facilita e potencializa. Nesse sentido, o dramaturgo, biógrafo, contista e romancista Reggie Oliver – que capta tanto a tradição teatral quanto o uso do diálogo como instrumento de impacto da ironia – é um dos mais habilidosos autores contemporâneos a utilizar a poderosa ferramenta do diálogo em suas tramas. Exímio construtor de atmosferas, tanto em narrativas curtas (em coletâneas como The Dreams of Cardinal Vittorini ou The Complete Symphonies of Adolf Hitler, ambos pela Tartarus Press) quanto em romances (The Dracula Papers, Book I: The Scholar’s Tale, pela Chômu Press e Virtue in Danger, pela Ex Occidente e Zagava Press), consegue dotar suas tramas fantasmagóricas de feroz urgência e complexidade – infelizmente raros na literatura contemporânea.

O universo teatral se apresenta em muitas de suas narrativas, como elementos essenciais para a atmosfera e ambientação. Contudo, há tramas como "The Black Cathedral" ou "Evil Eye” as quais, embora não relacionadas diretamente ao contexto do teatro, apresenta uma forma teatral no que tange a construção de cenas complexas. Me parece que, nesse sentido, os diálogos são o elemento chave do processo, como forma de revelação de detalhes pequenos e grandes. Você poderia falara um pouco a respeito de como se dá o desenvolvimento dos diálogos em suas tramas. Comecei minha carreira de escritor como dramaturgo. Embora tenha escrito ficção em prosa também inicialmente, meus primeiros trabalhos profissionais publicados foram peças de teatro. Continuei a escrever peças e obtive algum sucesso também com traduções ou adaptações de peças francesas. O que eu realmente aprecio no uso dos diálogos é a possibilidade de mostrar ou sugerir sem declarar de forma direta. O diálogo possibilita um relacionamento com o leitor que capta o que está acontecendo sem que isso lhe seja dito explicitamente. Penso em um exemplo simples. Posso dizer simplesmente que X está furioso mas finge não estar. Ou eu posso sugerir essa situação através de um diálogo colocando Y para dizer: “Você não está nervoso, está?” E X respondendo “Não, não estou! Claro que não! Não estou nada nervoso.” Dessa forma, você não apenas torna a cena mais viva, mas também consegue sugerir uma série de elementos sem afirmá-los explicitamente: a irritabilidade de X, sua hipocrisia, seu possível auto-engano, etc. Trata-se de um princípio primário para mim o fato de que os leitores necessitam de um espaço para que possam ter sua própria visão dos eventos, para interpretar as coisas sozinhos. Em “Evil Eye” que, como você percebeu possui reverberações teatrais, eu estava interessado em ideias em torno das questões do espectador e da participação. Um espectador apenas pelo fato de observar pode alterar as características daquilo que observa. Talvez alguém possa ir tão longe que não seria absurdo afirmar que não existem espectadores, apenas participantes ativos ou passivos. Além disso, o universo do teatro, que surge como pano de fundo em algumas de suas narrativas, é tão detalhado que sugere uma experiência profunda com esse universo, um conhecimento aprofundado a respeito da experiência diária nos bastidores, seus dramas e perplexidades. Trata-se de um reflexo de suas experiências pessoais e profissionais ou a construção ficcional com base em pesquisas diversas? De qualquer forma, o que você poderia nos dizer a respeito do processo de maturação e desenvolvimento de tramas como “The Copper Wig” ou “The Skins”. Minha mãe foi atriz e eu cresci cercado pelo teatro. Sempre amei tudo o que fosse relacionado ao teatro, especialmente o efeito recíproco entre ilusão e realidade que há nele. Assim, essas tramas são derivadas em parte de minha própria experiência, em parte de histórias que conheci através de minha mãe ou de velhos atores e atrizes com os quais trabalhei. Atores, quando não estão atuando, são ótimos contadores de histórias. Por exemplo, “The Copper Wig”, trama que ocorre na década de 1890, é resultado de uma série de fontes. Conversei com vários atores que já atuavam profissionalmente antes da Primeira Guerra Mundial e eles me forneceram pequenos detalhes curiosos que deram vida à história, como os trens teatrais de domingo que por vezes atraíam, costumeiramente, proprietárias. O detalhe de permanecer deitado na cama para ouvir o ruído dos tamancos nas pedras da calçada quando os trabalhadores do moinho se deslocavam para a fábrica eu consegui de minha mãe. Por outro lado, a peruca acobreada propriamente dita eu descobri por experiência própria. Certa vez, dividi um camarim com um velho ator careca que possuía uma grande variedade de perucas que arranjava ordenadamente em suportes que davam a impressão, vistos de trás, de formar uma fileira de cabeças decapitadas. Aquela que mais me fascinava era uma brilhante peruca acobreada que cintilava sob as luzes fortes do camarim. “The Skins” se origina parcialmente de minha experiência como “skin” [n. do t.: ator que utiliza uma fantasia de animal] na pantomima King Rat de Dick Whittington, parcialmente das memórias de um ato de variedades envolvendo um casal, também do qual participei. Tenho particular interesse no “desespero silencioso” das existências da maioria daqueles que vivem do teatro: não das estrelas que atingem fama e sucesso mas das pessoas de talento moderado que apensa seguem adiante. Me interessa saber como suportamos nossa própria mediocridade. Uma de suas histórias que mais me impressionou foi "The Boy in Green Velvet", pelo fato de, nessa narrativa, existir uma série de sugestões das quais acessamos apenas vagas percepções, uma vileza humana tão terrível que mesmo o elemento sobrenatural se torna apenas um catalisador. A mesma impressão espantosa atravessa a leitura de outro de seus contos (de construção elegante e virtuosa), "The Dreams of Cardinal Vittorini". Nessas duas tramas, há o uso de elementos que são sobrenaturais/irreais ou quase isso (um teatro de papel, as memórias em torno de um livro perdido) na construção da narrativa. Em sua opinião, tais efeitos de sugestão surgiriam a partir dos objetos e da cenografia montada? Como uma breve nota, acrescento que visitei, em Londres, Benjamin Pollock's Toy Shop em Covent Garden, que materializou seu conto "The Boy in Green Velvet" diante de meus olhos. O teatro de papel – um fenômeno bastante inglês, se bem que adotado no Continente – sempre me fascinou. Penso que o motivo seja o mundo muito peculiar e estranho evocado nesse brinquedo, do teatro do século XIX anterior ao advento do "realismo". Já em “The Dreams of Cardinal Vittorini”, usei vários manuscritos e documentos para materializar mundos bem distintos do nosso, estranhos e terríveis, que nos devolvem uma estranha e distorcida imagem de nossa realidade. Seres humanos podem ser bastante responsáveis no mundo em que vivem: os mundos de Alfred Vilier e do Cardeal Vittorini em “The Boy in Green Velvet” e “The Dreams of Cardinal Vittorini” respectivamente são temíveis e distintos do nosso, assim espero, mas possuem o poder de infectar nosso mundo e isso é bastante interessante para mim. Um tema persistente em minhas histórias, muito provavelmente tirado de exemplos da vida cotidiana, é a maneira como pessoas de egos poderosos podem, sem o devido cuidado, dominar a vida de outra pessoa. Qual diferença você percebe, em termos de construção, entre narrativas longas e breves, como por exemplo as que vemos nas coletâneas da Tartarus Press, se comparadas com romances como Virtue in Danger (cujo subtítulo é bastante sugestivo, The Metaphysical Romance)? Você teria alguma preferência entre os dois formatos? Tenho uma tendência em adotar a forma do conto mais longo e da novela na qual possam ocorrer vários "atos" mas onde um único tema ou imagem possa ser sustentado sem causar cansaço no leitor. Em minhas duas novelas, The Dracula Papers e Virtue in Danger, criei um mundo, um microcosmo, no qual eventos ocorrem. No caso de Virtue in Danger, o mundo criado é bem estreito e circunscrito – o quartel-general, localizado na Suíça, de uma "seita" – mas que ao ser povoado, me obrigou a criar uma ampla gama de personagens e um espectro amplo de ação, do trágico ao farsesco. O conto é o meio mais poderoso para evocar um clima, uma atmosfera, um personagem. No formato mais longo da novela tal clima ou atmosfera acaba dissipada ou simplesmente muito opressiva para o leitor. Chekhov, Maupassant e Walter de la Mare, para citar três dos maiores contistas de todos os tempos, eram todos eles mestres do clima e da atmosfera. Você parece confortável em trabalhar elementos fantasmagóricos associados a gadgets contemporâneos, de TVs a consoles de video-game, o que é curioso uma vez que muitos autores de ficção imaginativa contemporâneos (como por exemplo Mark Valentine ou D. P. Watt) parecem preferir gadgets do passado ou objetos de outra natureza. O que você tem a dizer a respeito dessa sua facilidade com os novos objetos de fantasmagoria? Eu acredito em um reino metafísico. Prefiro a palavra metafísico a sobrenatural porque não vejo tal reino como "super", o que seria acima da natureza, mas sim como "meta", trabalhando ao lado do mundo físico. Do meu ponto de vista trata-se de realidades vivas, portanto que podem tanto emergir de um computador quanto de um grimório antigo. Além disso, a tecnologia moderna está constantemente invadindo o antigo mundo da magia. Algumas centenas de anos atrás algo como a televisão seria visto como algo "mágico", profundamente sinistro. Da mesma forma, a "pedra de vidência" do Dr. Dee seria vista por nós como uma espécie de televisão primitiva. Toda a tecnologia, ademais, é uma faca de dois gumes. O equipamento de vigilância que existe em meu conto “Evil Eye”, por exemplo, pode ser usos bons ou, como no caso da história do conto, finalidade completamente maligna e pode ser carregado com a maldade de seus usuários abusivos. Em sua novela mais recente, Virtue in Danger, temos um movimento quase religioso e uma rica galeria de personagens, ambos parecem surgidos dos melhores filmes de Luis Buñuel. Alguns críticos, como D. F. Lewis, falam em algo de Hitchcockiano na ambientação e nas nuances na novela como um todo. Você poderia comentar algo a respeito da construção desses personagens em particular? Haveria alguma influência cinematográfica? É interessante você mencionar essas questões uma vez que eu escrevi Virtue in Danger como um roteiro cinematográfico. Era promissor mas muito extenso e eu consultei a respeito disso pessoas que conheciam melhor o universo cinematográfico que eu. Naturalmente, eu via essa história cinematicamente – em outras palavras, em "cenas" com close-ups, planos gerais, montagens, "desvanecimento" e coisas do gênero. O ato de escrever, para mim, na verdade se aproxima em geral da simples descrição e transcrição de diálogos de um filme mostrado em minha mente. Muitos dos personagens nesse livro são livremente derivados de figuras históricas reais, a maioria das quais nunca conheci pessoalmente. Mas possuo uma forte impressão delas a partir de seus escritos e das anedotas sobre elas contadas por outras pessoas, estas que realmente conheci. A chave para mim, no caso dos personagens, é sempre o discurso. Se eu puder ouvir a voz delas falando, saberei como trazê-las à vida. No caso do personagem central Bayard, por exemplo, tratava-se de uma esquisita mistura da cordialidade de professor de escola com pietismo quase religioso em seus diálogos, o que libera o personagem e suas inerentes contradições. As pessoas muitas vezes, inadvertidamente, revelam mais sobre elas mesmas quando estão sendo insinceras. Um dos elementos que torna suas tramas notáveis é, sem sombra de dúvida, seu trabalho de ilustração gráfica das histórias, que estabelece diálogo com o universo ficcional do texto. Nesse sentido, contudo, não se trata apenas de "ilustração" do texto narrativo, mas uso do elemento visual como um disparador de significados do que vemos expresso ou sugerido pela trama. Assim, como se dá seu trabalho de criação como ilustrador? Você escreve a história e depois realiza a síntese imagética ou vice-versa? A imagem é sempre feita depois, quando a história está completa. O trabalho de criar as ilustrações para uma coletânea é realizado somente após todas as histórias estarem completas e um índice, já montado. Aprecio bastante os momentos em que estou criando as ilustrações porque posso ouvir música durante o processo. Não é possível para mim ouvir música ao escrever. Nunca criei ilustrações como simples demonstração de um evento na história; ao invés disso, realizo uma materialização impressionista de uma ou mais imagens evocadas pela narrativa. Portanto, elas provocam um reflexão ou intuição a respeito da trama. Aqui está minha ideia geral a respeito da história, poderíamos dizer. Ela dará a você uma intuição posteriormente, mas que não é definitiva; não é mais válida que a sua, do leitor. O elemento principal para a compreensão da história deve ser a imaginação do leitor; meus desenhos são apenas um buraco de fechadura adicional para espiar esse significado. Com minha experiência ao longo dos anos, valorizei mais e mais o processo de criação de ilustrações e estou consciente que tal característica ajudou a me diferenciar de outros autores desse gênero! A ironia é um efeito que parece surgir das mais variadas e complexas formas em seus contos e romances. A forma como ela surge, por exemplo, nos contos “The Golden Basilica”, “Lapland Nights” ou “The Complete Symphonies of Adolf Hitler” é quase a concretização de um tratado filosófico a respeito da destruição do significado aparente diante de novas possibilidades – algo próximo da ideia de ironia em um Kierkegaard, por exemplo, que postulava sobre como "uma vida digna" começaria com a ironia. A fonte do efeito de ironia em suas tramas seria imaginativa ou filosófica? Jules Renard escreveu em seu diário: “A ironia não seca o gramado. Apenas queima as sementes.” Concordo com ele. A ironia é a expressão consciente de uma realização de que existe uma brecha entre a ilusão humana e a realidade. Nenhum escritor sério pode se dar ao luxo de não ter o senso de ironia, mas isso não deve impossibilitar a compaixão. Devemos estar atentos da "vacuidade dos desejos humanos" e de certa inutilidade da maior parte das realizações humanas. Contudo, isso não deve nos tornar insensíveis à tristeza com tudo isso. “A vida é uma comédia para aqueles que pensam e uma tragédia para aqueles que sentem”, como escreveu Horace Walpole. Para um escritor, a vida deve ser tanto tragédia quanto comédia, muitas vezes simultaneamente. Colocando de outra forma, tanto distanciamento quanto empatia são necessários. Minha tia, a novelista e poeta Stella Gibbons, sempre discutia essas ideias comigo. Ela chegava a tais conclusões das leituras que fez do autor que mais admirava, Marcel Proust. Haveria algum interesse de sua parte na criação (ou recriação) de sua ficção estranha/imaginativa/fantástica para o teatro ou cinema? Como você pensa que suas tramas funcionariam em meios audiovisuais e teatrais? Claro que há. Afinal, comecei minha vida como dramaturgo depois de tudo. Trata-se de uma área que espero explorar melhor nos próximos anos. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado.

0 Comments

Leave a Reply. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed