|

O livro de horas de Jeanne D’Evreux (foto retirada de medievalfragments). Toda uma nova mitologia poderia ser desenvolvida tendo por base os livros possíveis, aqueles que foram imaginados mas nunca escritos. Ou que se perderam para todo o sempre em uma dessas mudanças de trama da História, sempre cruel com a fragilidade da imaginação. Há um conto do escritor argentino Jorge Luis Borges que parece oferecer uma perspectiva terrivelmente sedutora para qualquer escritor. Trata-se de “El milagro secreto”, parte da seção “Artifícios” do livro Ficciones (1944), que fala de um poeta que, após rápida condenação por um tribunal nazista, encontra-se diante de um pelotão de fuzilamento. Ele trabalhava em uma peça de teatro particularmente difícil e seu desejo, possivelmente, seria terminá-la antes das balas de seus algozes destroçarem seu corpo. Era, evidentemente, uma esperança vã, mas alguma divindade ouviu o poeta e concedeu-lhe um ano, entre o momento do disparo e o impacto das balas, para que ele concluísse sua obra. Assim foi feito e logo que os últimos reparos foram finalizados, as balas se colocaram novamente em movimento. O poeta, protagonista do conto, não teve tempo ou possibilidade de realizar sua obra definitiva em um formato editorial cabível; apenas sua memória e a divindade que teve com ele alguma consideração conheceriam o conteúdo do que havia projetado em sua mente. Por isso, Borges, autor e narrador, oferece ao leitor não uma reprodução dessa obra insólita, inacessível e não registrado, mas seu insólito percurso. Nesse sentido, Mark Valentine nos oferece o mesmo em seu Wraiths – o percurso sinuoso, insólito e complexo de obras que nunca chegaram a tomar forma ou que se tornaram invisíveis.

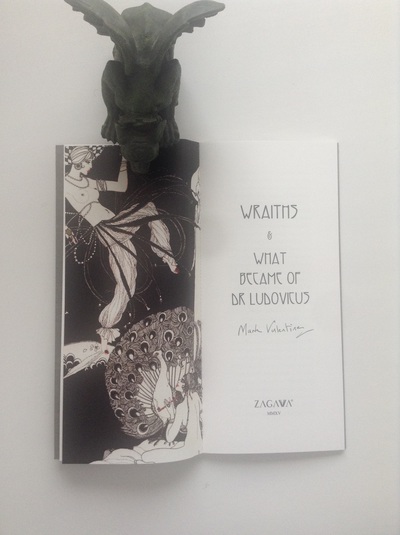

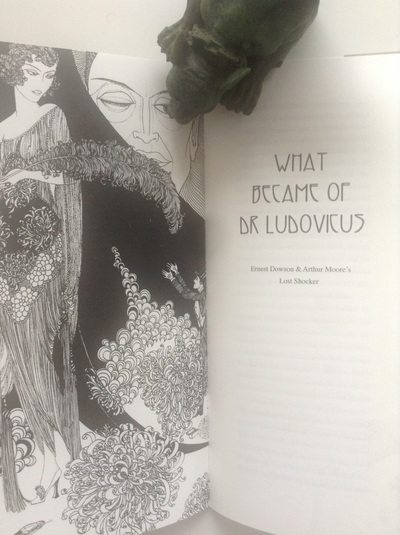

O ensaísmo de Mark Valentine é vibrante, inovador e sugestivo. Um dos aspectos desses ensaios, sem dúvida, é a abordagem/recriação de obras perdidas, inacabadas, invisíveis. Em Wraiths, temos dois de seus ensaios focando essa forma específica de criação não existente, de possibilidade não concretizada mas que atiça a imaginação de um tipo muito específico de animal – o bibliófilo, o indivíduo que nutre essa fascinação obcecada, algumas vezes torturante, pelo livro, como objeto, forma, conceito. O primeiro ensaio é justamente “Wraiths” (algo como “espectros”) e trata dos livros de poesias que provavelmente foram produzidos na virada do século XIX para o XX na Inglaterra, mas que aparentemente não existem de fato. A época foi povoada por livros de poemas breves e preciosos, pequenas jóias da indústria editorial, mas nem todos tiveram essa materialização essencial, a forma definitiva do livro. Os livros de poemas imaginários descritos por Valentine são como miragens complicadas, cuja existência é atestada inclusive por testemunhos, mas que se desvaneceram e não deixaram vestígio. Valentine, nesse primeiro ensaio, utiliza esses testemunhos, essas evidências indiretas para tratar de tal corpus invisível; trata-se de uma metodologia inteligente, pois essas evocações indiretas trazem ao leitor algo da vida incomum desses criadores de obras primas desmaterializadas. Essa evocação fornece, por um paradoxo de representação, algo como um vislumbre de seus poemas perdidos. Pois, de fato, tais criações inexistentes vão ainda mais longe que esses sonetos esparsos e vaporosos que Mallarmé escreveu para impressão em leques. Esses autores de obras perdidas atingiram algo como a concretização de uma utopia da imaginação: a construção poética tão breve, suave, sofisticada, que se dilui em fragmentos ominosos ou felizes na própria existência do poeta e em sua época. O segundo ensaio, “What Became of Dr. Ludovicus”, trata da aventura de criação não realizada ainda mais intrincada: um romance perdido, que fora escrito a quatro mão por Ernst Dowson e Arthur Moore. Tratava-se de um “shocker”, que era a maneira como os vitorianos denominavam romances centrados em elementos bizarros, inquietantes e/ou sobrenaturais. O ensaio acompanha a produção do romance através de cartas trocadas entre os dois autores; o nível de detalhamento desse processo de produção, evocado por Valentine, é bem grande, incluindo detalhes como o uso de um caderno de notas compartilhado que ambos autores empregavam para escrever os capítulos. O leitor acompanha, assim, o desenvolvimento (algumas vezes problemático) de cada capítulo e o destino do material finalizado, rejeitado sistematicamente onde quer que os autores tentassem publicá-lo. Rejeição justa, tendo em vista a qualidade, ou uma miopia editorial, tão frequente, diante de um material interessante? Valentine coloca essa questão em aberto, ressaltando contudo – com sua alma de bibliófilo – como seria interessante se o livro tivesse existido, conhecer sua narrativa tendo em vista uma origem tão aparentemente rica e tumultuada. Essa, talvez, seja a essência mais evidente do livro, o elo de união entre os dois ensaios: o desejo pela existência de um livro, de certa forma, pode fazer com que o próprio o leitor (que já se converteu em pesquisador, investigando pistas de sua paixão aqui e ali), por uma sorte de magia evocatória, realize essa prestidigitação de um livro perdido que faz com que, do nada, surja alguma coisa. Como livro, Wraiths é um objeto delicado e precioso, de fato uma bela homenagem à arte editorial fin de siècle. Apenas título surge, dourado, na capa – uma fonte sinuosa parece marcar aqui ao mesmo tempo ousadia e contenção, único traço distintivo em um papel rugoso e cinza, como a textura pouco polida, mas rica em nuances de uma pedra. As duas ilustrações de Ronald Balfour, que abrem os ensaios, parecem evocar de forma decisiva e nada sobrecarregada, a época vitoriana. Curiosamente, o próprio livro de Mark Valentine, hoje é parcialmente invisível – a editora Zagava informa que a tiragem de 50 exemplares já se encontra esgotada. Embora os ensaios possam ser encontrados em outros livros (notadamente, na excelente coletânea de ensaios Haunted by Books da Tartarus Press) a preciosidade desse pequeno livreto, tão delgado que poderia desaparecer a qualquer instante, é insubstituível.

1 Comment

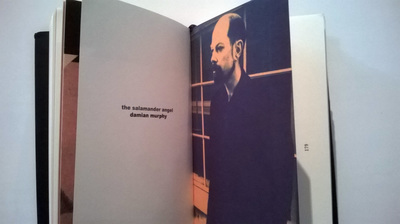

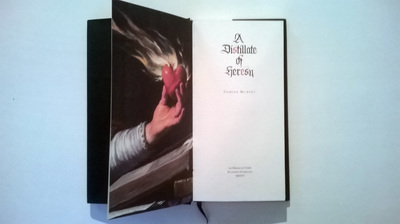

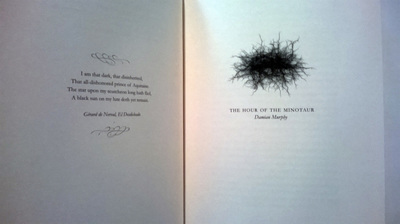

Sento-me diante de um livro: a sobrecapa é inteiramente negra, levemente brilhante. Mal consigo distinguir seu nome na lombada ou na parte frontal da sobrecapa, mas é possível ler A Distillate of Heresy, por Damian Murphy. Na única imagem da sobrecapa além do minúsculo logotipo da editora na lombada, uma pequena ilustração na qual vemos um anjo sentado sobre Saturno, a cor predominante, novamente, é o negro, agora conjugado a um dourado pálido, tonalidade necessária para a construção de volume na imagem. Retiro a sobrecapa para contemplar o livro em sua nudez: a capa, de tecido, é igualmente negra, sem qualquer adorno ou indicação de qualquer tipo que seja. Esse predomínio sombrio faz a cabeça do leitor dar voltas: estaria diante de um grimório, de um livro clandestino? De um material impresso que fosse, de alguma forma, proibido ou ao menos profano, demoníaco? O conteúdo estaria próximo desse negror que predomina na superfície externa do livro? Mas eis que estamos diante da guarda do livro: o negro finalmente cede espaço para tonalidades vermelhas em profusão, um efeito marmorizado abstrato, embora profundamente significativo. Trata-se da simulação do efeito marmorizado presente em livros antigos; ao mesmo tempo, aparentemente estamos diante de um efeito de sentido mais complexo apenas com a organização de design do volume: o negror da capa e da sobrecapa dá lugar aos tons de vermelho vivo da guarda, cores intensas e contraditórias, embora potencialmente complementares em sentido cerimonial. Pois este livro trata de cerimônias, em seus múltiplos aspectos. Mas ainda é cedo para tratar de seu conteúdo. Logo depois da guarda, encontramos uma imagem – a salamandra (de Sorina Vazelina), na forma de um “S”, esboço caligráfico que parece atingir, a despeito de sua simplicidade, a formalização de uma palavra, de um hieróglifo. Afinal, a própria letra “S” guarda o sentido sinuoso do animal fantástico (a salamandra) e parece se comunicar com os textos do livro, que tratam dos enganos, acasos e encontros fortuitos que geram efeitos cerimoniais, ritualísticos. Essa imagem caligráfica parece contrastar com a tipografia da página de título e a elaborada imagem subsequente, de uma mão que segura um coração em chamas, recorte em big close up de uma composição pictórica bem maior e mais complexa: trata-se da pintura Saint Augustine (1645-1650) do barroco Philippe de Champaigne, reproduzida aqui. Na imagem de Champaigne, o santo está em seu estúdio, desfrutando aparentemente de um momento de iluminação após intenso trabalho intelectual. Os olhos extáticos do santo convergem para a veritas brilhante como um pequeno Sol no canto da tela enquanto suas mãos seguram a pena e o coração que está em chamas pela inspiração divina. Ao destacar apenas a mão que segura o coração em chamas, o trabalho gráfico do livro desloca a imagem do santo intelectual de seu centro consolador e usual; não há mais veritas que a tudo ilumina, nem mesmo a localização espacial e o contexto geral da imagem, mas apenas o órgão sangrento em chamas, algo tanto espiritual quanto carnal, mesmo cruel, mas sem dúvida iniciatico. Como nas narrativas, essas imagens breves situadas nos paratextos do livro parecem indicar que os caminhos convencionais escondem muitos atalhos e rotas desconhecidas, que por outro lado estão longe de ser a salvação/iluminação daquele que as descobre. Há breves textos, epígrafes anônimas (seriam do próprio autor?) que preparam o leitor para os contos propriamente ditos. Em uma dessas epígrafes, lemos que o livro se destina “Aos heréticos, aos poucos, aos marginais, àqueles que voltam o rosto para a lua mais vezes que para o Sol.” Não existem imagens no restante do livro, mas elas seriam desnecessárias: a forma do volume estabeleceu uma introdução orgânica entre texto, imagens e concepção estética. Como escreveu, em outro contexto, a pesquisadora Évanghélia Stead: "Imagens e estampas, dobraduras, capas e encadernações, ornamentos, grafismo e tipografia, até mesmo a tinta e as letras, os insetos que caminham através de um deserto de papel e que foram dotados de um sentido intelectual, poético e sensual.” Damian Murphy, nesse sentido, é um narrador único ao manipular elementos inusitados no deserto branco do papel, transformando-o em uma floresta densa de signos: suas histórias possuem um sentido ritualístico, de jogo em que objetos (cotidianos ou não) e o acaso desempenham funções essenciais. Seus protagonistas são personagens únicos, cuja vida segue um sentido próprio em contraste ao aspecto mais mundano da existência, buscando saídas ritualísticos em cada pequena chance de fuga. E as edições, lançadas pelas editoras Zagava e Ex Occident Press, completam o sentido complexo dessas narrativas que se deslocam pela fluidez da realidade dos objetos cotidianos, eletrificados por significados simbólicos e míticos. Assim, o primeiro conto do livro, "A Book of Alabaster", trata de um recluso que coleciona, em sua torre, objetos únicos como um velho jogo de videogame cujo nome é o título da narrativa. Na primeira sentença do texto, temos uma síntese da visão estética e narrativa de Murphy: "Stefan vivia sozinho em sua torre de observação". Há algo de atemporal nessa expressão, cujo centro é torre, um tipo de construção militar que em geral alude à tempos primevos, Idade Média. Essa desorientação inicial do leitor é corrigida com o restante do texto, mas nunca de forma a percebemos um espaço bem definido e claro. Trata-se de uma narrativa que se desenvolve em um plano abstrato, em que os marcos físicos facilmente se perdem e se confundem com a percepção psíquica e mítica do espaço, de sua circularidade, infinidade e desdobramento ritualístico. As narrativas subsequentes desenvolvem em direções diversas essa proposta de um universo abstrato, difícil de definir ou perceber com a clareza necessária de um realismo mimético, culminando com "Permutations of the Citadel", um conto em que a realidade ficcional parece se transmutar continuamente ao redor dos personagens. Seus jogos e buscas com a realidade abrem possibilidades novas não apenas para o rito de iniciação, mas também para o sacrifício, com a visão ao mesmo tempo tenebrosa e desejável de territórios infindáveis que se desdobram por debaixo de nossas cidades, locais em que a evocação de potenciais infernais parece relativamente fácil. A cidade é um tema caro a Murphy: uma entidade crepuscular e tentacular, cuja aparência diurna e cotidiana é apenas uma de suas muitas manifestações labirínticas. As produções posteriores de Murphy – na verdade a novela "The Salamander Angel", publicada na coletânea Infra Noir, precedeu os contos de A Distillate of Heresy em alguns meses – como as novelas The Imperishable Sacraments e "The Hour of Minotaur" (antepenúltima narrativa da coletânea The Gift of Kos'mos Cometh!) desbravam caminhos novos dentro das infinitas possibilidades de combinação ritualística e lúdica em termos de narrativa. Um desses caminhos – muito bem desenvolvido na novela mais recente de Murphy, The Exaltation of Minotaur – é justamente o diálogo filosófico que se desdobra em intrincadas combinações narrativas estruturadas em torno de elementos simbólicos que permitem aos capítulos da primeira narrativa, "An Incident in the House of Destiny" ganharem títulos que aludem a formas arquetípicas: o burocrata, o anarquista, a visão, catástrofe. Mesmo a divisão de gêneros parece recuar nas narrativas de The Exaltation of Minotaur, formas complexas entre o conto e a novela que se entrelaçam em detalhes obsessivos, aspectos cíclicos que cobrem o ritual e o dotam de sentido. Murphy, nesse sentido, realiza múltiplas evocações a cada narrativa; talvez alguns dos nomes evocados possam ser reconhecidos pelo leitor: Alain Robbe-Grillet e J. K. Huysmans. Mas essa é apenas a superfície: as nuances e consequências das evocações narrativas de Murphy situam-se em uma região opaca, indefinível e perigosa que costumamos denominar imaginário, e que nem sempre é facilmente acessível. Algumas das fotos abaixo (as três últimas, respectivamente dos livros The Imperishable Sacraments e The Exaltation of Minotaur) foram gentilmente cedidas por Dan Ghetu. Theodor Adorno e Max Horkheimer, em um aforismo particularmente feroz da última parte de A dialética do esclarecimento – tratado sobre as armadilhas da racionalidade técnica –, aproximam o arúspice em um altar pagão do acadêmico trabalhando em uma mesa de dissecação de seu ultra-moderno laboratório de fisiologia. Para os dois filósofos alemães, ao representar o homem, o dono da razão, tanto o sacerdote quanto o cientista estariam dedicados à observação extática da Natureza em agonia sangrenta, provando vagarosamente o prazer perverso que tal atividade pode fornecer. Evidentemente, não se trata do sofrimento da Natureza enquanto totalidade, mas das vítimas potenciais e preferenciais, vistas como elos mais fracos nas correntes terríveis da lógica natural e social – os animais capturados, as fontes naturais de fácil acesso, as comunidades pacíficas e isoladas, os grupos humanos segregados, as mulheres – e escolhidas para o sacrifício. Diante de todo o sangue, das vísceras, das feridas abertas e do tormento, os donos do saber (científico ou ritualístico) buscam sinais, evidências, portentos. Portanto, nesse aforismo de título “O homem e o animal”, temos diante de nós a tese, central para Adorno e Horkheimer, de que a exploração brutal e temível da natureza espelha a brutalização do homem desde a origem mais remota. A Natureza devastada e a Humanidade submetida se refletem, iluminando em um e outro caso pontos, detalhes e aspectos degradantes. Assim, no brutal Cannibals of West Papua, romance de Brendan Connell recém lançado pela Zagava Press não apenas retoma a tese dos filósofos da Escola de Frankfurt como a vira ao avesso graças aos recursos quase ilimitados de uma narrativa intrincada e fluida, que dá ao leitor a sensação vertiginosa de risco, como o que possivelmente devemos sentir ao adentrar uma floresta desconhecida, não-civilizada.

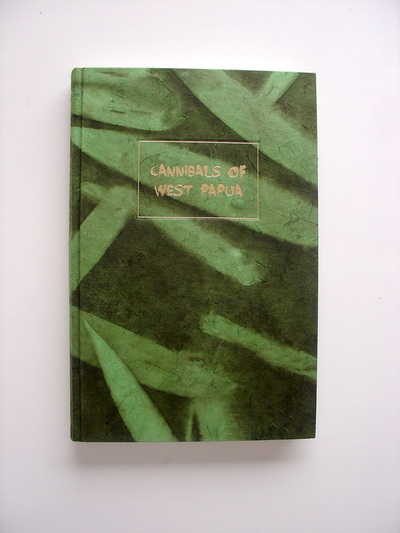

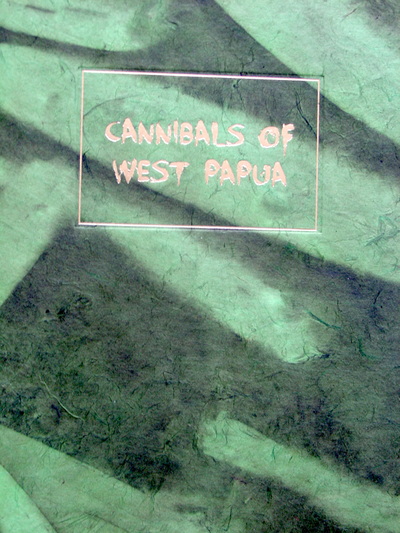

Em sua viagem para a América do Sul em 1832, Charles Darwin descreveu profundamente impressionado uma tribo de nativos da Tierra del Fuego que estavam em um estado primitivista que beirava o inconcebível ao jovem naturalista vitoriano: “É difícil para qualquer um acreditar que eram criaturas humanas, habitantes de nosso mundo”. Essa tribo, os Selk’nam, tiveram seu testamento fotográfico um breve momento antes da extinção graças ao padre Martin Gusinde, de nacionalidade austríaca, entre 1918 e 1924 (essas fotografias foram publicadas no livro The Lost Tribes of Tierra del Fuego). A árdua luta de Gusinde em preservar ao menos a imagem e a memória dos Selk’nam entrava em conflito com a fúria genocida de Julius Popper, engenheiro romeno que realizava caçadas humanas desde o início da década de 1890, com a intenção de pacificar o território, facilitando o trabalho de mineradores e pecuaristas. Não me surpreenderia se os caçadores de índios da Patagônia – adeptos, aliás, da fotografia documental, especialmente para registrar suas presas humanas – imaginassem que os Selk’nam, com seus rituais estilizados e complexos, fossem canibais pois um raciocínio assim auxiliaria na racionalização dos assassinatos. Por outro lado, um hipotético encontro entre Gusinde e Popper (impossível, pois o segundo morreu em 1893) colocaria frente a frente percepções opostas de barbárie, civilização, progresso, diálogo, paz. Os personagens centrais de Cannibals of West Papua, Dom Duarte Ramiro e Pe. Massimo Tetrazzini encarnam exatamente as posições extremas do escopo civilizacional – o primeiro, pregando a conversão forçada e a imposição da racionalidade industrial; o segundo, adepto de uma posição menos radical, em busca de algum entendimento com os nativos. Isso não quer dizer, contudo, que o romance se baseia em oposições maniqueístas: além de personagens secundários trazerem algumas nuances à questão (como Manuel Sergio, o piloto do helicóptero, ou Vali, um dos nativos da tribo de Patntrm) a posição dos dois personagens principais está longe de ser sólida. Um caminho iniciático se impõem aos dois sacerdotes, caminho esse que o leitor acompanha ansiosamente, embora isso não queira dizer que o romance de Connell seja um suspense aos moldes convencionais de The Thirty-Nine Steps de John Buchan. Trata-se de uma narrativa muito mais complexa, que aproxima o Hades de feição dantesca aos infernos budistas orientais, a prosa das tramas de horror e a crítica da racionalizada destruição da Natureza e da Cultura, a poesia etnográfica das narrativas indígenas orais e a percepção das engrenagens infernais da Natureza e do Mundo digna de um Fitzcarraldo, de Herzog. A forma única dessa ficção surge em um relampejo logo na primeira página do romance, quando Dom Ramiro observa aterrorizado “that vast expanse of green, deceptively beautiful, without any signs of highways, housing or civilization – instead a flowing sea of hypnotic violence." Inicialmente, a proposta de Cannibals of West Papua era de ser a sequência de um romance anterior, envolvendo um dos protagonistas (Pe. Massimo Tetrazzini), The Translation of Father Torturo (Prime Books, 2005). Contudo, apesar dessa relação de continuidade, clara em alguns momentos relacionados ao passado de Pe. Massimo, Cannibals of West Papua funciona muito bem isoladamente. Ao valorizar um vasto universo evocativo que ultrapassa a Papua Ocidental, Connell evita com elegância as armadilhas da serialização de complexos narrativos. Tal elegância se manifesta em cada detalhe do romance, desde a linguagem até a criação uma atmosfera atemporal, apesar de todos os signos de modernidade que surgem especialmente na parte introdutória do romance. Após a descoberta de tribos isoladas e agressivas, na parte superior de um rio logo no capítulo V, a trama abandona qualquer restrição verista e casuística para mergulhar em um universo de caos, violência e sobrenatural, embora sem perder a sutileza e o desenvolvimento sistemático da estrutura. Como em The Day of Creation ou The Crystal World, de J. G. Ballard, o romance de Connell é atravessado por dois princípios conflituosos: o princípio da reversão e da hibridização. Não por acaso, a tradição (pictórica e literária) consagra esses dois princípios à caracterização do inferno – graças aos potentados da Terra (que são alvo do nojo e da cólera do autor logo na epígrafe), antigos e novos, nosso planeta adquire, a cada dia, as feições de um inferno contínuo e único, burocratizado e inescapável, como os descritos detalhadamente pela prosa sulfurosa de Connell. O livro enquanto objeto, produzido por Jonas Ploeger da Zagava, é intensamente belo. Existem duas edições, ambas com padrões aleatórios e únicos de folhas (uma delas, com apenas 26 exemplares, em couro). Esses padrões sugerem, tanto em termos visuais como táteis, uma floresta densa, misteriosa. É impossível não contemplar, durante a leitura, essa estranha e bela capa de vez em quando, em busca de alguma revelação hipnótica. Cada edição é assinada pelo autor e, embora não haja ilustrações – apenas uma espantosa máscara surge na página inversa à folha de rosto – a diagramação e o papel possuem um equilíbrio perfeito, o que facilita tremendamente a leitura. Uma singela e competente jóia editorial, a forma perfeita para um romance tão intrincado, que atinge o leitor – como queria Kafka – como um golpe de machado. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. No filme Andrei Rublev (1966) de Andrei Tarkovsky há uma cena curiosa, bizarra embora válida e factível do ponto de vista da verossimilhança de uma obra que se pretendia uma reconstituição histórica do invisível, ou seja, da vida de Andrei Rublev, o enigmático artista russo que viveu no século XIV-XV, consagrado como o mais importante e reconhecido pintor de ícones da Rússia. Quando um dos personagens do filme, Kirill – outro pintor de ícones, cuja base é extremamente erudita e livresca – volta ao seu mosteiro, após anos de vida errante pelo mundo (contados no episódio 6, “Caridade”), percebe que um grupo de cavaleiros em movimento era projetado em posição invertida na parede oposta à janela fechada por pesados postigos. Havia, apesar das barreiras na janela do quarto escuro, espaço para a entrada de um fio de luz, responsável pela maravilhosa e breve projeção. Kirill, medíocre pintor de ícones, descobriu intuitivamente o segredo que atormentou a Arte desde a Grécia antiga em sua camera obscura improvisada: a descoberta de uma metodologia para a captura do movimento da vida, plasmado em imagens móveis. Mas isso não é o suficiente para que Kirill escape da própria mediocridade – ainda que inventivo, jamais alcançaria Andrei Rublev, um pintor que não necessitava de aparato técnico, referências estreitas da tradição ou epifanias fabricadas. Aquilo que Andrei fazia era pintar uma visão – da realidade, do universo, da imaginação – que apenas ele possuía, algo inacessível à técnica por mais refinada que seja. Mas isso não quer dizer que a Humanidade não busque em aparatos e utopias tecnológicas reproduzir ou se aproximar das visões articuladas por Andrei Rublev (ou por Michelangelo, William Blake, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh, Francis Bacon): o cinema talvez seja o resultado mais estupendo desse esforço milenar que é tanto a tentativa de captura do movimento da vida quanto uma forma de reproduzir visões as quais temos acesso apenas na contemplação de grandes pinturas ou em raríssimas epifanias.

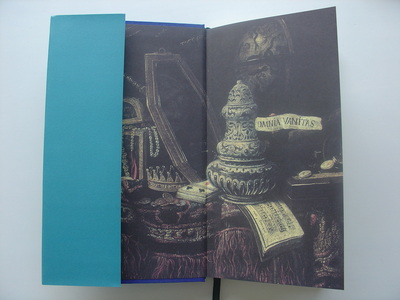

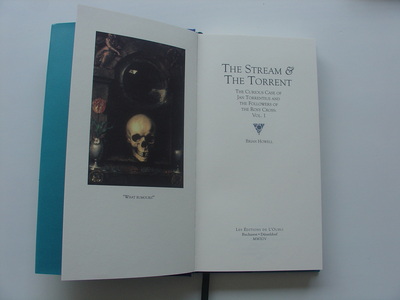

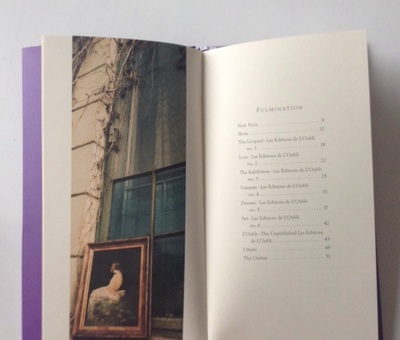

É curioso que a descoberta intuitiva feita no filme de Tarkovsky, embora inteiramente fictícia, não deixa de ser factível. A história e as origens da camera obscura são amplas, míticas e erráticas, aparecendo na China antiga e nas pesquisas de Aristoteles, nos tratados de engenharia árabe medieval a nos experimentos realizados por Artênio de Trales, o matemático que projetou Hagia Sophia nos tempos em que Istambul ainda se chamava Constantinopla. No horizonte ancestral da história, que costumamos denominar “Antiguidade” e "Idade Média” – nomes gerais e de finalidade didática – o conhecimento se projetava de forma muito mais complicada que na contemporaneidade, na qual há processos unificadores, bancos de dados, meios de comunicação instantânea e registros de patentes. Nesse passado de obscuros detalhes, imensas possibilidades e paradoxal desejo de acessar aquilo que poderíamos denominar imagem absoluta – um paradoxo que congregava a reprodução perfeita à visão imaginativa de plena beleza – é o que alimenta o extraordinário romance de Brian Howell, The Stream & The Torrent (cujo subtítulo é The Curious Case of Jan Torrentius and the Followers of Rosy Cross: Vol. 1), lançado pela Zagava/Ex Occidente Press em 2014, dentro da coleção Les Éditions de L'Oubli. É necessário destacar que Brian Howell não é nenhum estreante: já havia trabalhado o intrincado e fascinante universo cultural do século XVII em seu primeiro romance focado em Vermeer, The Dance of Geometry (2002). Já a coletânea de contos sobre o Japão contemporâneo The Sound of White Ants (2004) recupera tanto a tradição do Japão pelo olhar estrangeiro de um Lafcadio Hearn quanto os trabalhos de Yukio Mishima. Em The Stream & The Torrent, Howell regressa ao mundo de artistas, cientistas, inventores, nobres, conspiradores e charlatões do século XVII, mas o foco deixa de ser um pintor amplamente conhecido. Pois Johannes Torrentius (1589-1644) – que latinizou modificando ligeiramente seu nome de batismo, Johannes Symonsz van der Beeck, tendo em vista que “Beeck” significa “riacho” – foi considerado um mestre na Natureza Morta já em seu tempo, mas esse reconhecimento não evitou que boa parte das obras de Torrentius fossem queimadas devido às acusações de que o pintor fosse membro da Ordem Rosa-Cruz, nutrindo crenças ateístas e satanistas. A reputação de Torrentius o precedia: era visto como “sedutor de burgueses, enganador do povo, violador de mulheres, esbanjador do próprio dinheiro e do dinheiro alheio”. Declarava que as tintas de suas obras eram “outras”, que suas pinturas eram fruto de algum tipo de magia, “não sou eu o responsável pela pintura”, afirmava. Excêntrico e arrogante, acabou preso, torturado e condenado à fogueira. Foi salvo pelo rei da Inglaterra, Carlos I, que o tornou seu protegido em 1630. Por algum tempo, Torrentius viveu em paz na Inglaterra, às expensas de seu novo e poderoso patrão. Mas, em 1642, teve de abandonar seu confortável exílio em Londres, talvez devido à percepção que a recém iniciada Guerra Civil Inglesa levaria seu mecenas, fatalmente, à decapitação. Voltou para a Holanda e foi preso por mais algum tempo; ao ser liberado definitivamente, se dirigiu para a casa da mãe para morrer, alguns dizem que devido a uma implacável infecção por sífilis. A 7 de fevereiro de 1644, foi enterrado em Nieuwe Kerk (Igreja Nova), algo notável em se considerando que tratava-se de alguém visto como ateu, herético, blasfemo e adepto do diabo. Suas obras desapareceram sem deixar vestígios: uma parte delas, quando do primeiro encarceramento. Seria possível imaginar que algumas obras de Torrentius poderiam ter sobrevivido com o exílio inglês: de fato, o inventário de Carlos I menciona várias pinturas de Torrentius mas nenhuma delas foi encontrada posteriormente. Apenas uma de suas obras sobreviveu para ser descoberta em pleno século XX: Natureza morta emblemática com jarra, copo, cântaro e brida (1614), uma extraordinária e complexa alegoria da moderação. O jogo entre os reflexos de cada superfície – o metal da jarra, o vidro do copo, a madeira do cântaro – parece construir um feérico e sombrio universo fantástico de sombras e estranhas formas indistintas, misteriosas. Essa espantosa pintura, a única criação de Torrentius que chegou aos nossos dias, torna-se um dos motivos centrais do romance de Howell. The Stream & The Torrent é dividido em três capítulos: “Vandike and I”, “Ex Anglia Reversus” (expressão sonora e poeticamente sugestiva foi por algum algum tempo o título provisório do livro), “Cornelis Drubelsius Alcmariensis”. Cada capítulo apresenta um fragmento da misteriosa vida e obra de Johannes Torrentius a partir de testemunhas privilegiadas. No primeiro capítulo, o próprio Johannes Torrentius, em uma espécie de diário, descreve seu exílio na Inglaterra e as tentativas de refazer seus processos artificiais para captura de imagens, sangrentos, complicados, situados entre a magia e a técnica. Em “Ex Anglia Reversus”, a testemunha é Constantijn Huygens (pai do cientista Chistiaan Huygens, inventor do dispositivo precursor do cinema denominado lanterna mágica segundo as pesquisas do historiador Laurent Mannoni no estudo A grande arte da luz e da sombra), o árbitro de um estranho duelo de naturezas mortas entre Torrentius e os de Gheyn, pai e filho. Por fim, no último capítulo, temos o testemunho de Cornelis Drebbel de Alcmar, famoso por inventar o termostato de forno e pela construção do primeiro submarino funcional; Drebbel relata seus experimentos ao lado de Jan Torrentius, em Londres e em Praga, até o poderoso gancho narrativo final. Como é possível perceber, diversos personagens históricos se cruzam em contextos não apenas verossímeis mas factíveis, jogos políticos, intrigas palacianas, discussões estéticas e bizarros/inúteis e cruéis (dependendo do ponto de vista) inventos. Trata-se de uma complexa urdidura narrativa, centrada no testemunho fragmentário: as incertezas possíveis da narrativa em primeira pessoa se multiplicam pelas distorções e manipulações possíveis dos autores, bem como da percepção dos leitores, de cada fragmento. Elaborada construção poética do fragmento dúbio, do testemunho que aparentemente só pode ser tomado como verídico após um processo de cotejo sistemático, exatamente o que nos restou de uma personalidade tão fascinante quanto a de Johannes Torrentius. Mas, acima de tudo, o romance The Stream & The Torrent é uma brilhante alegoria do cinema, do sonho humano (factível pela técnica) de capturar a vida em toda sua minúcia, como que através de um processo tenebroso de magia negra. Nesse sentido, Brian Howell se aproxima de Adolfo Bioy-Casares em um romance como La invención de Morel, mas ultrapassa o autor argentino ao trabalhar não com a pura invenção fantasiosa de uma máquina que captura substâncias e que as reproduz eternamente através de um mecanismo de perpetuum mobile. Maravilhoso, sem dúvida, mas convencional. As “tintas outras” e a camera obscura de Johannes Torrentius são dotadas de uma concretude movediça assegurada por testemunhos, memórias vagas e registros dúbios; trata-se simultaneamente de uma invenção possível (mas irrecuperável), de uma fraude, de uma mistificação, de uma prestidigitação, de um prodígio. O livro, fisicamente, segue o padrão dos editores Dan Ghetu e Jonas Ploeger: trata-se de um objeto de arte de indiscutível beleza. A impressão é magnífica e em um papel pesado e de tipografia equilibrada, que nos faz lembrar uma versão atualizada dos livros que Torrentius e seus amigos manipulavam no século XVII. As imagens internas do livro – curiosamente, nenhuma delas de Torrentius – são belíssimas naturezas mortas do século XVII, que garantem ao livro um ar de mistério totalmente adequado. Só nos resta desejar que o segundo volume possa ser lançado em breve, para que retomemos a deliciosa, turbulenta e atroz aventura de Johannes Torrentius na busca pela imagem absoluta enquanto atravessa as intrincadas conspirações de uma Ordem Rosa-Cruz imaginária. NOTA: Algumas das referências históricas – especialmente sobre Johannes Torrentius – vieram de uma série de artigos (dividida em três partes) bastante esclarecedora de Maaike Dirkx cujo título é “The remarkable case of Johannes Torrentius”, disponível em https://arthistoriesroom.wordpress.com/?s=Torrentius&submit=Search. Também nos foi útil a excelente resenha de Des Lewis, disponível em seu site: https://nullimmortalis.wordpress.com/2014/10/24/the-stream-the-torrent/. Em 2007, a Romênia ingressou na Comunidade Europeia. De certa forma, a afirmação anterior, verídica e correta, encarna uma dessas curiosas ironias da modernidade pois a Romênia sempre foi algo como uma nação fora do centro mais óbvio de qualquer que seja a Civilização, notadamente a órbita do Ocidente. E isso começa com o idioma, cuja estrutura central derivada do latim é cercada com vocabulário e outros elementos eslavos além de ressonâncias do húngaro – que muitos romenos diriam, não sem alguma razão, serem bárbaras. Talvez por isso as vanguardas das primeiras décadas do século XX, quando aportaram nesse distante país, foram apropriadas como novas formas de descentramento – surgiam novos idiomas, novas possibilidades de vida e novos continentes na pitoresca e bela Bucareste. Com a finalidade de explorar esse novo universo que se descortinava no seio de um cotidiano marcado pela disputa (posteriormente opressão) política mais feroz surgia a Les Éditions de L'Oubli, cujo curto período de atividade (1940-44) foi marcado pelo lançamento de obras pioneiras em edições ousadas – autores vinculados diretamente ao surrealismo romeno, como Gherasim Luca, Dolfi Trost e Virgil Teodorescu.

Vejamos um exemplo: o primeiro livro lançado pela Les Éditions cujo título era Poem in Leoparda, escrito por Virgil Teodorescu com ilustrações de Dolfi Trost (que utilizou a técnica por ele inventada "stilamancie", que produzia imagens semelhantes àquelas empregadas nos testes de Rorschach). Nesse poema, os dois autores/ilustradores descortinam um território selvagem e peninsular, habitado por animais fantásticos e por miragens complexas. Esse território possui, além de uma cartografia, um idioma – o poema se divide, bilíngue, entre o idioma fonético inventado para os leopardos, pleno de possibilidades polissêmicas, e o romeno. Desse livro único pouco restou – a página de rosto, alguns trechos do poema e duas ilustrações. Tal destino melancólico acomete parte dos títulos produzidos pela Les Éditions, que nos faz projetar esses livros perdidos no campo livre e amplo do imaginário, onde ressurgem como objetos de sonho/pesadelo, utopias e evocadas pelo registro histórico que, paradoxalmente, alimenta o mito e engana o esquecimento. De fato, o registro histórico, quando articulado com engenho e arte, permite ao leitor o estabelecimento de teias relacionais complexas, que tornam o balanço entre mito e história ainda mais denso. Assim, pode-se afirmar que o Poem in Leoparda de Teodorescu/Trost se associa, por sua poesia de invenção fonética e construção imaginária no estilo Imago Mundi, aos dadaístas e surrealistas; mas também não é absurdo imaginá-lo próximo de formas poético-narrativas distantes e diferentes como Los San Signos do argentino Xul Solar, outro vanguardista à margem que inventou um idioma. Nesse sentido, Letters from Oblivion, de Andrew Condous (autor tão misterioso quanto a editora que resgata do passado) surge como uma leitura poderosa. Ferramenta de resgate histórico e romance esotérico que refaz parte da trajetória desses livros míticos. Assim, acompanhamos o destino de cada um dos livros publicados e também daqueles que existiram somente em projeto, jamais concretizados, ao mesmo tempo que Condous reconstrói tramas, criações poéticas e concepções que alimentavam cada um deles. Os discursos da memória, da história e da ficção se cruzam mas não se dissolvem, mantendo certa autonomia. Não há um mergulho no quadro histórico do surrealismo ou das vanguardas em geral. Também não está presente uma análise sócio-política da Romênia no período da Segunda Guerra Mundil, quando Les Éditions esteve ativa. O eixo central de Coundous é a editora e seus livros, desviando desse foco apenas ao final, no longo e elegíaco capítulo cujo título é "The Outlaw" (o fora-da-lei) e que trata do destino de Victor Valeriu Martinescu, aliás Dalombra ("a sombra"), aliás Marele Contemporan ("Grande Contemporâneo"), aliás Haiduc (o "fora-da-lei") aliás VVM, importante articulador da vanguarda de Bucareste ainda nos anos 1930-40, além de impulsionador da própria Les Éditions. Poeta e ilustrador/pintor cuja obra se espalhou por periódicos diversos (inclusive os pertencentes ao grupo fascista romeno Guarda de Ferro, o que teve consequências terríveis no destino do autor após 1947), publicou apenas um romance e um livro de poemas por ele ilustrado. Diferente do que acontecera com outros intelectuais, escritores e artistas romenos que conseguiram escapar à opressão stalinista que se instaurava, Martinescu foi preso em 1947 na estação de Covasna, a primeira parada saindo de Bucareste. Após intenso interrogatório, foi enviado para a prisão de Jilava, onde passou algum tempo confinado na infame Câmera Zero. Nessa cela, cujo nome parece saído de uma narrativa de ficção científica pulp, havia apenas camas e um poderoso holofote central que impedia o estranho conforto fornecido pela escuridão. Condenado à morte, foi perdoado e solto em 1964. Viveu então trinta anos em Bucareste, comunicando-se com seus amigos do grupo surrealista e talvez escrevendo textos que se perderam ou seguem, ignorados, em algum local secreto. Sua morte, em 1994, permanece um mistério. Nos parece compreensível a escolha do capítulo final biográfico para um livro a respeito de uma editora cuja produção, hoje, é quase invisível – Martinescu, de certa forma, materializou em vida o destino dos livros da Les Éditions, um destino que permanece aberto para toda e qualquer obra de arte do mundo, também para cada um de nós. A edição de Letters from Oblivion é muito bem cuidada: a sobrecapa roxa apresenta o título, autor e demais informações do livro, que é de tecido igualmente roxo mas sem nenhuma marcação ou informação; objeto misterioso sem sua cobertura de proteção. A arte interna – fotografias, ilustrações –, bem como a tipografia, é primorosa; o usual das edições de Dan Ghetu e Jonas Ploeger, que retomam em pleno século XXI o nome e a tradição da Les Éditions de L'Oubli. Os dois editores (de Bucareste e Dusseldorf) dedicam-se igualmente ao pouco usual, poético, complexo, contraditório e descentrado. Esperemos que essa parceria seja bem mais longa e menos dolorosa que a primeira encarnação. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed