|

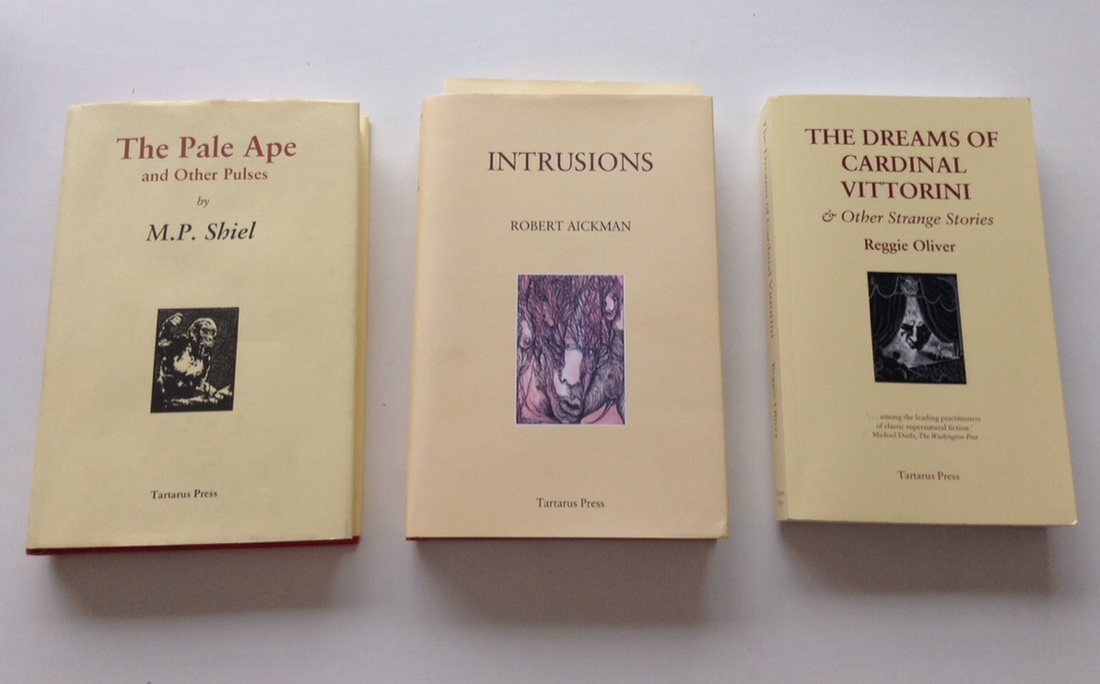

Ray Russell é o articulador da Tartarus Press com Rosalie Parker, embora tenha alguma ficção publicada em outras editoras (caso de Ghosts, pela Swan River Press). O rico catálogo da Tartarus Press inclui tanto obras de antigos mestres do fantástico como Arthur Machen, H. G. Wells e Robert Aickman quanto autores contemporâneos – que atualizam as angústias primais do sobrenatural – como Reggie Oliver, Mark Valentine e Anne-Sylvie Salzman.

Você poderia falar um pouco sobre a história de sua editora? Os primeiros passos, as ideias iniciais, a escolha dos primeiros autores, as dificuldades de primeira hora e as metas/estratégias possíveis nesse primeiro momento. A Tartarus Press foi inicialmente montada por mim, Ray Russell, para a publicação de livretos para amigos e alguns poucos entusiastas pela obra de Arthur Machen, Ernest Dowson e John Gawsworth. O primeiro erro que cometi foi usar o lucro obtido pelo primeiro livreto para financiar o segundo, que foi oferecido como brinde aos primeiros compradores. No terceiro livreto, tive de retomar a questão financeira do início de novo :) A primeira edição da Tartarus Press em capa dura, os capítulos cinco e seis de The Secret Glory, veio devido ao fato de eu estar transcrevendo partes de um manuscrito não publicado da novela de Arthur Machen e vários amigos me perguntarem se poderiam ter uma cópia quando eu terminasse o trabalho. Publicar esse material como livro de capa dura foi a maneira mais sensata de torná-lo disponível. O principal problema que encontrei nos primeiros momentos foram gráficas inescrupulosas que me diziam que poderiam imprimir um livro inteiro, mas obviamente não conseguiam! Finalmente, encontrei The New Venture Press, que nunca havia publicado um livro, mas que ao menos era honesta a respeito disso. Trabalhamos em como poderíamos realizar a tarefa juntos, o que foi muito instrutivo. Mas então nós tínhamos de encontrar encadernadores... Nesse período inicial trabalhávamos em um hobby, sem muita noção de como proceder para manter uma editora viva, como faço hoje. Algumas editoras possuem uma visão, mesmo um princípio, unificador: uma espécie de formulação teórica que serve como guia. Há algo parecido no caso da Tartarus Press? Seria possível definir sua editora como uma ideia, uma palavra, uma noção especulativa? Eu comecei a Tartarus com a ideia simples de publicar e compartilhar obras obscuras que eu sempre apreciei. Minha parceira, Rosalie Parker, entrou para a Tartarus cerca de 15 anos atrás com a determinação de fazer exatamente a mesma coisa. A política editorial que adotamos ainda é guiada por nossos gostos literários particulares. Percebo que, aparentemente, há dois caminhos preferidos pela Tartarus Press: o primeiro, de prospecção no campo do antigo, esquecido e/ou tradicional em termos de ficção fantástica, com trabalhos de autores como Arthur Machen, Thomas Owen, H. G. Wells, Robert Aickman, etc. O outro, focado em autores contemporâneos do mesmo universo, como Reggie Oliver, Mark Valentine, Nike Sulway entre outros. Existe algum tipo de equilíbrio entre esses dois lados, no que tange às escolhas editoriais (autores e títulos)? Vemos autores históricos e contemporâneos como complementares. O prazer que nutrimos pela leitura de Arthur Machen nos levará naturalmente a publicar Walter de la Mare e Oliver Onions. L. P. Hartley o gênero de ficção sobrenatural já em pleno início do século XX e Robert Aickman foi seu natural sucessor moderno na segunda metade daquele século. No caso do material contemporâneo, de autores como Simon Strantzas e Mark Samuels, há uma linha que pode ser traçada conectando-os aos autores que mencionei do passado. Obviamente, Angela Slatter e Nike Sulway escrevem dentro de uma tradição um pouco diferente enquanto Reggie Oliver possui outro ponto de partida. As edições da Tartarus, mesmo as brochuras de capa simples, são belíssimas em todos os sentidos. O fato de tais edições terem pequena tiragem é uma forte indicação do caráter precioso dos livros produzidos pela editora. Mas há, por outro lado, um sólido investimento em edições no formato ebook, com uma produção cuidadosa e realizada em quase todos os formatos possíveis de leitores digitais. Teríamos, assim, um caminho intermediário na chamada "guerra de formatos" entre produtos impressos e digitais? Há algum plano para a expansão da produção digital? No fundo, somos adoradores de livros e nada poderá substituir o prazer da leitura de boa ficção em um livro bem feito. Assim que comecei a entender como era a produção de livros, o que mais quis foi produzir belas edições que eu gostaria de ler e guardar para mim. Fiquei tentado, inclusive, a trabalhar mais com impressão tipográfica e ter mais volumes encadernados a mão, mas também não queremos que nossos livros se tornam impossíveis de adquirir. Creio que encontramos um bom meio termo. Mas logo percebemos que nossas edições limitadas de capa-dura ainda são consideradas caras por alguns leitores e as brochuras de capa mole foram criadas para nossas reedições. Ainda estamos tentando torná-las o mais elegante e bem feitas possível. Os ebooks são menos prazerosos de produzir. Mas sabemos, contudo, que para para algumas pessoas eles acabam por se tornar muito convenientes. É duro sacrificar tanto de nosso design para criar um ebook, mas os fazemos o melhor possível. Existe alguma edição ou coleção de sua editora que você poderia eleger como a melhor ou a preferida? Acontece o mesmo com nossos filhos: seria injusto escolher um, preterindo os outros! Uma edição recente, The Life of Arthur Machen de John Gawsworth, teve item suplementar interessante: um DVD com documentário da BBC a respeito do tema do livro. Trata-se de um formato familiar para os colecionadores de filmes de arte (especialmente em selos como a Criterion Collection, dos EUA) e é interessante encontrá-lo em livros com vocação para objeto de arte. Haveria planos para novas edições com material audiovisual como bônus? Não há nenhum plano imediato para nós tornarmos editores de conteúdo multimídia. O DVD da edição de John Gawsworth foi uma oportunidade fortuita que não poderíamos perder. Mas somos, em essência, uma editora de livros impressos de velho estilo. No mesmo sentido da pergunta anterior: quais seriam os planos futuros da editora? Mais traduções/edições de autores contemporâneos ou a tarefa de resgate e restauração arqueológicos das obras de mestres do passado? Somos supersticiosos quando discutimos planos futuros, porque anunciar projetos muito cedo em geral significa que há alguma razão para atrasá-los… Nós temos ideias para novos livros de alguns dos grandes autores contemporâneos em nosso horizonte – alguns conhecidos, outros desconhecidos… Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado.

0 Comments

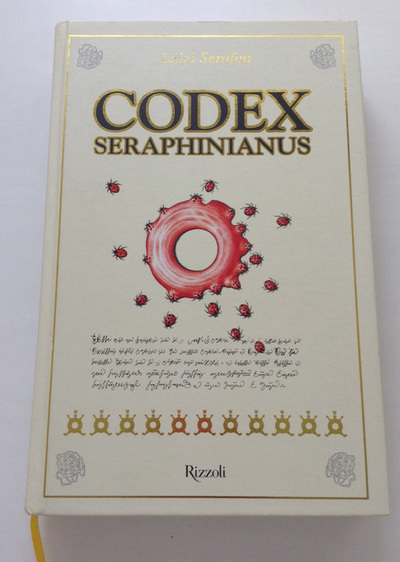

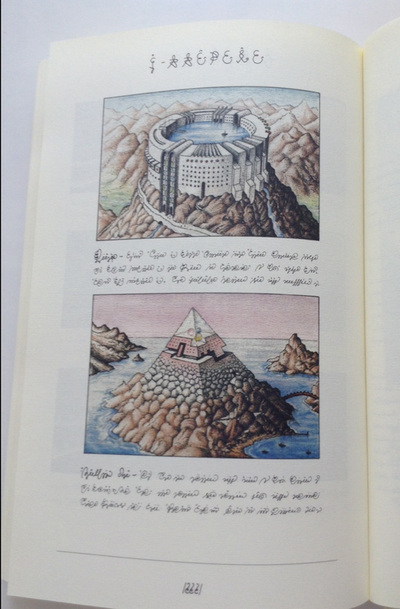

O conto "La escritura del dios", de Jorge Luis Borges (publicado na coletânea El Aleph de 1949) apresenta uma trama intrigante: um sacerdote (talvez asteca) está aprisionado em uma escura e tenebrosa masmorra, com apenas um momento de luz diária, quando a recebe refeição e água. O único outro ser na prisão é um jaguar (depois, chamado de tigre), que divide com o sacerdote o exíguo, escuro e miserável espaço. O sacerdote, mergulhado no desespero e no tédio, descobre que o padrão de manchas na pele do felino não é aleatório, mas constitui uma mensagem cifrada do deus (como nos diz o título, embora o protagonista uma vez mencione "deuses") para ele, o escolhido. Uma mensagem de poder, vingança e destruição, uma arma de destruição em massa que o sacerdote, contudo, não aciona simplesmente porque, após a descoberta do absoluto, as contingências humanas lhe pareçam distantes, incompreensíveis, frívolas. A mensagem do deus, sabemos pela trama, é uma palavra total, que engloba o universo, o que veio antes e o que está depois. Mas, agora, imaginemos que esse deus resolvesse escrever uma enciclopédia, um volume que engloba conhecimentos de várias disciplinas em uma totalidade sintética. É bem provável que essa enciclopédia seguisse algumas regras do gênero: talvez, uma divisão didática entre técnica, geografia, fauna, flora, história. Embora tal enciclopédia incluísse elementos de nosso mundo – afinal, também parte da criação desse deus –, esses elementos não apareceriam dentro do espectro de nossa compreensão usual. Estariam transfigurados, talvez inclusive pelo humor do tal deus – que poderia ser, em todo caso, sinistro. Embora tenhamos feito um exercício especulativo ocioso a partir de uma trama de Jorge Luis Borges, a verdade é que essa enciclopédia que projetamos existe e se chama Codex Seraphinianus.

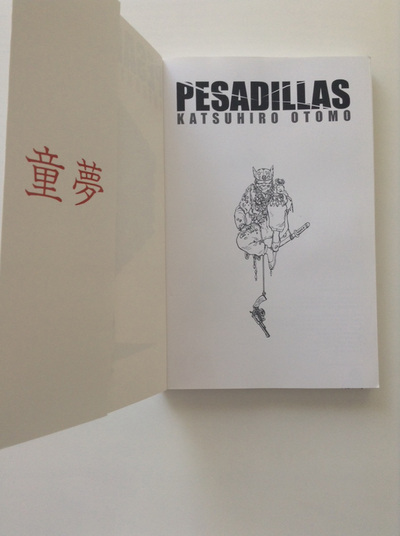

Originalmente um manuscrito composto – tanto a complexa e caprichada pictografia dos caracteres alienígenas, inteiramente inventados, quanto as ilustrações – pelo arquiteto italiano Luigi Serafini entre 1976 e 1978, foi publicado em 1981 pela luxuosa e prestigiada Franco Maria Ricci em dois volumes, com introdução de Italo Calvino. A fonte declarada do autor foi o conhecido e enigmático manuscrito Voynich, códice do século XV em estranho alfabeto, nunca decifrado. O ensaísta Alberto Manguel, que era editor da FMR no início dos anos 1980, foi quem recebeu o volumoso manuscrito pelo correio. Em seu livro Uma história da leitura, Manguel narra seu encontro com esse estranho manuscrito, espécie de enciclopédia de alienígenas, qualificando a obra de "um dos exemplos mais curiosos de livro ilustrado" disponível, pois criado através de "caracteres e imagens inteiramente inventados", obriga o leitor a um processo de decodificação do texto sem o auxílio de uma língua natural formalizada. Trata-se de uma espécie de convite ao leitor para que transforme sua leitura em um processo dinâmico de interpretação de um novo, selvagem e palpitante universo. Assim, os elementos do livro não nos são inteiramente outros: reconhecemos as figuras humanas (ou pedaços dessas figuras, seccionados e realizando funções novas: olhos que se transformam em peixes, por exemplo), animais, vegetais, tecnologias (há automóveis com partes derretidas ou feitas de materiais incomuns), etc. Também é possível perceber que o estranho alfabeto possui algo próximo de um processo de organização comum às linguagens humanas: orações, sentenças, títulos destacados hierarquicamente, etc. Contudo, essa percepção não faz a compreensão, a captação ou o estabelecimento do sentido definitivo do texto avançar. Ao contrário, abre mais espaço ao ambíguo. Assim, se podemos localizar alguns aspectos recorrentes nas imagens e mesmo no texto serafiniano – por exemplo, os princípios de fusão e de transformação – logo descobrimos que há outros princípios e que a ironia, que atravessa essas páginas, logo neutraliza uma definição categórica. A Franco Maria Ricci lançou duas edições do livro (em dois volumes e como volume único), ambas esgotadas e com preços astronômicos em sites especializados e sebos mundo afora. As edições posteriores de outras casas editoriais são raras, todas esgotadas, como a da Prestel (Alemanha) ou da Abbeville Press (EUA). A edição mais recente (primeira tiragem saiu em 2006 e a segunda, em 2008) é da Rizzoli de Milão, bem mais barata que o usual para o luxuoso álbum. Serafini, por sua vez, continuou produzindo belíssimos álbuns ilustrados, como Pulcinellopedia (com o pseudônimo de P. Cetrullo) ou uma versão ilustrada de Les Histoires Naturelles de Jules Renard. São edições ainda mais inacessíveis e invisíveis, raros prazeres para bibliófilos ricos. De qualquer forma, é curioso que Codex Seraphinianus tenha ganho status de culto na Internet, com artigos maravilhados em sites e publicações como The Believer ou Dangerous Minds, dada sua curta e limitada história editorial e o tipo desafiador de "leitura" nele proposta. Talvez seja pelo fato de que a leitura dessa estranha enciclopédia, cujo conteúdo é um saber pretensamente universal, antecipe algo da entropia que vemos Internet, cuja superfície caótica infelizmente está longe de possuir o mesmo humor irônico. lguns autores e artistas correm um risco curioso: ao invés do temor gerado por uma produção eventualmente insípida, o problema desse grupo é a possibilidade de ser dragado, sumarizado e reduzido a uma única obra, em geral considerada de grande importância artística e/ou histórica. O autor destruído por sua obra-prima, que se vinga de algum agravo desconhecido ou inconcebível. Um dos membros exemplares desse grupo, não temos dúvidas, é o autor de mangás e animés Katsuhiro Otomo, nascido em 1954 no distrito de Miyagi. Otomo, ainda ativo e produzindo suas criações, parece o autor de uma obra só: o mangá logo convertido em animé Akira (1982 como publicação impressa; 1988 como animação). Embora o impacto do mangá, continuamente publicado no Ocidente por editoras influentes como a Black Horse, fosse considerável, nada serve como preparação para o assalto aos sentidos que é a animação de 1988. Com o custo aproximado ¥1.100.000.000 (considerado altíssimo à época e mesmo nos dias de hoje, isso se pensarmos em filmes live action), Akira rompeu uma velha tradição dos animés: o uso da "animação limitada" – na qual há sobreposição e repetição de pedaços de cenas e personagens – para as mais diversas situações, economizando tempo e número de quadros. Cada detalhe da Tóquio futurista explode na tela com um detalhamento excruciante, alcançado graças às mais de 160.000 células de animação empregadas. O escopo épico da realização multimídia de Akira (mangá de 2000 páginas em traço fino, afiado e hiper-detalhado que se transformou em uma animação de custo gigantesco e que mobilizou potências do entretenimento japonês na produção), não há dúvidas, coloca na sombra muito do que Otomo produziu antes e depois. Mas esse não deveria ser o caso de uma das primeiras graphic novels assinadas pelo jovem Otomo, Domu, publicada como série entre 1980 e 1981 e em versão final em 1983.

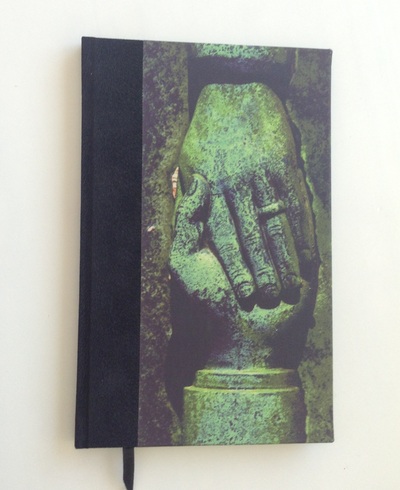

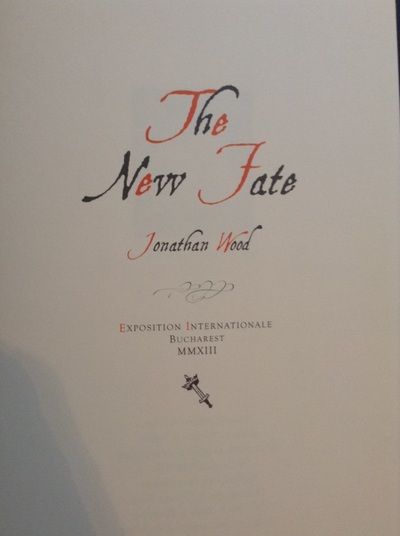

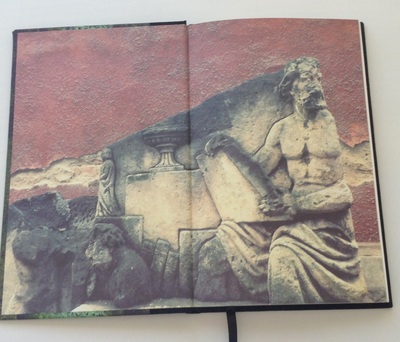

Trata-se apenas do quinto trabalho de Otomo em larga escala; mesmo assim, impressiona a maturidade e regularidade do traço barroco do quadrinista, bem como sua desenvoltura em trabalhar uma trama rocambolesca e cheia de personagens peculiares, no limite entre a caracterização quase surrealista e a caricatura brutal dos suburbanos de Tóquio. Na trama, acompanhamos as investigações de um time de policiais que busca elucidar suicídios e mortes bizarras, todas ocorridas em um titânico conjunto habitacional nos subúrbios, o Tsutsumi Housing Complex. Logo os investigadores percebem que o problema que enfrentam é bem mais complexo que imaginavam: trata-se de uma força destrutiva, humana mas não-natural. Apenas um poder semelhante, em sentido contrário, pode resolver o problema: o embate final ganha dimensões míticas, o confronto entre o princípio da morte/destruição e o princípio da vida/permanência. A batalha desses princípios impessoais resulta, evidente, em destruição em massa, provação pela qual passam os policiais, moradores e o próprio edifício temível, espécie de personagem infernal envolvendo nas teias funcionais de loucura seus habitantes. Durante a vertiginosa trama, mergulhamos na vida dos moradores em seus cubículos da mesma forma que o poderio destrutivo, esquadrinhando os detalhes mais sórdidos de um modo só igualado pelo The Invisible Men de H. G. Wells – um feito considerável para o escritor e desenhista em início de carreira. Por outro lado, a trama lembra os primeiros filmes de David Cronenberg, especialmente Shivers (1975), embora antecipe Scanners (1981), ao menos como ideia. Essa proximidade com os temas e formas do moderno cinema fantástico foi o que provavelmente chamou a atenção de Guillermo del Toro que tentou (sem sucesso) adaptar Domu para o cinema. A graphic novel teve boas traduções no Ocidente: a norte-americana (pela Black Horse com o título Domu: A Child's Dream; como se encontra fora de catálogo, essa edição alcança a casa das centenas de dólares em sites como Amazon ou Abebooks), a francesa (pela Les Humanoïdes Associés com o título Dômu: Rêves d'enfants, edição também esgotada) e a espanhola (pela Norma Editorial, com o título traduzido como Pesadillas; a terceira edição, de 2009, ainda está disponível para compra). De todas as edições a espanhola é a que mais me agrada: a arte da capa, minimalista embora sem abandonar certa figuração surreal, capta bem o foco de Otomo no conjunto habitacional, cubo mágico e prisão. Ou um inferno em que o outro se desdobra no próprio ambiente que cerca cada personagem, o mais eficaz de todos os infernos. Estou diante da narrativa curta The New Fate, de Jonathan Wood. Do autor, nada sei: a não ser que esse é o seu primeiro livro (antes, apenas participou de coletâneas) e que sua editora, a Ex Occidente Press de Bucareste, publicou um dos mais belos livros que já tive em minhas mãos com The New Fate. Tipografia, design, arte e acabamento da edição são primorosos, com detalhes interessantes; a contracapa do livro é de um tecido, provavelmente um tipo de pelúcia, que lembra o pelo de animal, quente e suave ao toque. Aliás, toda a coleção a qual The New Fate pertence, de título "The Last Thinkers", possui esse acabamento (o mote da série é de uma sutileza ferina, enigmática: "The Seer is Never Thanked" ou "O vidente (se bem que seer é um termo de complicada tradução) nunca recebe gratidão").

Mas a narrativa em si de Wood é extraordinária: parte digressão filosófica, parte conto fantástico, parte alucinação ou sonho, vemos uma bestialidade que, ao longo da narrativa, mostra ser o nazismo desde um ponto de um ponto de vista singular, do delírio. Acompanhamos uma visão alucinatória que se desdobra, um trabalho de ampliação do significado usual do duplo através do deslocamento do ponto de vista do mesmo para o outro lado, o lado aparentemente espectral e ameaçador do ponto de vista do outro. O desfecho nos lembra que o totalitarismo, qualquer que seja seu matiz e mesmo quando supostamente afirma a dimensão do mito e do sobrenatural, é destruidor do mito e do sobrenatural ao impedir as interações possíveis com o Outro. O afastamento de um dos lados do duplo, Pieter, seduzido pela rotina do universo feroz que é aquele do nazismo e a percepção dessa nova realidade de uma maneira singela e emotiva (talvez transtornada) do segundo "eu" que é Karl (ou Klaus) é uma remodelagem original ao tema do duplo. A trama também possui forte ressonância especulativa e filosófica, algo em comum com os outros livros da série, focados em uma experiência filosófica que não se traduz apenas na descrição de conceitos, mas inclui o aspecto visionário e dissonante do estar-no-mundo. A complexidade das concêntricas idas e vindas (uma das imagens recorrentes da trama é a mola, a espiral) não tira do poderoso desfecho algo de comovente... Trata-se de uma das melhores narrativas do século XXI que, provavelmente e infelizmente, jamais será traduzida ao nosso idioma. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed