|

Escritor, pesquisador, colecionador, Andrew Condous mesclou realidade, ficção, literatura, bibliofilia em seu livro Letters from Oblivion, cujo foco foi a editora de Bucareste Les Éditions de L'Oubli, especializada em obras vanguardistas de autores como Gherasim Luca e Dolfi Trost. Obra única, mescla de relato histórico, memórias e ficção, projeta livros reais que parecem saídos de louca extrapolação ficcional e livros utópicos que parecem palpáveis como a matéria do sonho.

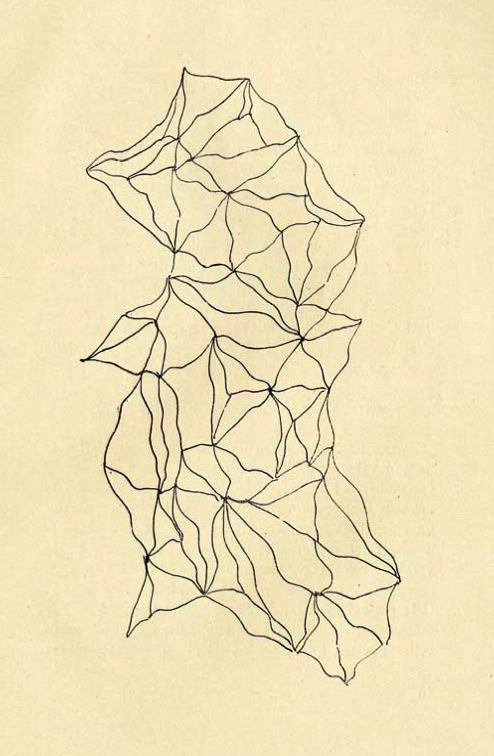

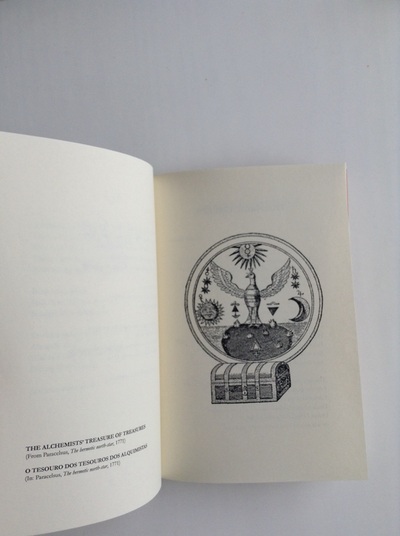

As vanguardas do início do século XX, de certa forma, estabeleceram uma interessante possibilidade utópica e internacionalista, que contradizia certa mitologia nacionalista cultivada desde o romantismo. Essa possibilidade se evidencia em seu livro, em como processos de fechamento (do fascismo e depois do stalinismo) inviabilizaram o universo cultural no qual o surrealismo romeno era possível. Nesse sentido, foi esse elemento, essa outra história possível, que o levou a escrever Letters from Oblivion? Se não, qual seria o principal motivador? As motivações principais, inicialmente, foram mais simples ampliando-se depois para o que podemos contemplar agora. Uma motivação inicial foi a ideia de produzir um relato histórico sem precedentes, que incluísse uma abordagem na qual a maior parte dos eventos factuais, locais e algumas das publicações jamais tiveram qualquer documentação. Também pretendia incluir referências a indivíduos que não eram comumente associados ao movimento surrealista romeno. Por isso, evitei propositalmente incluir o que já era conhecido ou documentado com exceção do que fosse absolutamente necessário para fornecer um contexto relevante. Esse relato histórico serviria, igualmente, para dispersar as afirmações de que a editora Les Éditions de L’Oubli seria uma espécie de ficção, para dispersar o mistério que parece cercá-la. Também estava motivado a destacar um autor em particular que não estava diretamente conectado ao surrealismo romeno mas que, por outro lado, possuía relações com eles e suas editoras. Tal autor foi particularmente ignorado embora prevejo que isso possa mudar no futuro. Quando o descobri pela primeira vez, anos atrás, creio que meu sentimento foi similar ao experimentado pelos surrealistas franceses quando da descoberta das obras do Conde de Lautréamont. Uma segunda motivação foi de natureza pessoal. Alguns dos eventos que aparecem em Letters from Oblivion são, na verdade, testemunhos em primeira mão, que me foram transmitidos (com extrema paixão) anos atrás por alguém que estava em Bucareste à época e que teve contato com os surrealistas romenos, com outros autores das vanguardas locais e com os editores. O que mais o impressionara foi a relação simbiótica entre intensa atividade criativa e destruição generalizada presente em Bucareste no período da guerra e que marcou a produção literária de tal momento histórico. Desejava documentar alguns desses testemunhos na forma de memórias anônimas, sendo que meu livro surgiu como meio perfeito para isso. Sem dúvida, também senti que era necessário fornecer alguma perspectiva histórica a respeito da Les Éditions de L’Oubli tendo em vista sua recente ressurreição e a qualidade do material publicado nessa segunda encarnação. Letters from Oblivion possui uma estrutura muito interessante e dinâmica: trata-se da recuperação de uma experiência editorial (da Les Éditions de L’Oubli na Bucareste dos anos 1940), de fato, mas isso não restringe a trama tecida à mera função de catálogo. Fluxos poéticos e narrativos coexistem com a funcionalidade da historiografia. O que o orientou na direção dessa síntese? Houve necessidade de fornecer texturas e coloração aos livros descritos, do conteúdo de cada um deles, bem como da atmosfera da época e dos personagens envolvidos. Mais que simplesmente inserir detalhes elaborados a partir de cada um desses aspectos, pensei que o melhor seria fornecer fortuita prosa ficcional que tentasse refletir e condensar todos esses elementos. É preciso destacar que a mescla de fato e ficção serve, também, como reflexo da percepção incorreta nutrida a respeito da própria Les Éditions de L’Oubli. A intensa e breve produção da Les Éditions de L’Oubli, tanto em termos de qualidade editorial quanto artística, possuiria algum paralelo na própria Romênia? Houve outras editoras que se lançaram em aventuras semelhantes? De modo geral, costumo incluir dentro de uma elevada categoria artística e editorial a maior parte dos editores ligados às vanguardas romenas e outros movimentos artísticos menos conhecidos como o expressionismo, simbolismo e decadentismo romenos – tanto em termos de livros publicados quanto de periódicos (jornais e revistas). Há várias editoras e periódicos que poderiam ser citados (Unu e Alge seriam os mais notáveis exemplos entre as publicações), não nos limitando apenas a pequenas editoras, pois poderia mencionar algumas editoras maiores como a Socec. Vários editores em Craiova também mereciam, nesse sentido, uma menção em particular durante o período no qual vigoravam leis de restrição de publicações em Bucareste. Também é necessário mencionar as revistas dos simbolistas romenos, especialmente aquelas associadas a Macedonski – como Flacara e Versuri si Proza. No Brasil, um grupo de vanguardistas – que se autodenominava "antropófago" – subverteu a visão pitoresca e o exotismo convencional aplicado aos países tropicais, empregando esses dois conceitos como armas para produção estética. Haveria algo análogo entre os vanguardistas romenos os quais você pesquisou, talvez em sua posição geográfica "nos limites do Ocidente"? Como era o trabalho de autores como Trost e Luca com as noções de exótico e pitoresco que eventualmente foram aplicadas a eles? É interessante sua menção ao "antropófago", essa referência, que pode ser feita em relação ao núcleo do Grupo dos Cinco, salta à minha mente de forma imediata e, de fato, paralelos são possíveis com o mencionado Grupo, mesmo que os manifestos, tendências, trabalhos artístico-literários e contextos culturais sejam diferentes em algumas questões concretas – mas creio que não diametralmente diferentes, especialmente tendo em vista a base teórica de tais grupos (ou seja, Breton, Freud, Picabia, etc.). Uma análise comparativa seria um caminho interessante, embora complexo, a se explorar. Não saberia dizer, nesse sentido, se a posição geográfica da Romênia, por si mesma, foi um fator significativo – talvez a questão esteja mais em sua capital, a percepção de que era uma versão exótica ou, de certa forma, uma extravagante irmã mais nova da grande capital que é Paris, "a Paris do leste" como costuma ser chamada. De qualquer forma, em termos de literatura, essa comparação é relevante em muitos sentidos mas não em termos da internacionalização da literatura. Poucos autores romenos – incluindo, por exemplo, Tzara, Eliade, Cioran, Ionesco, etc. – e em sentido mais estrito outros como Luca ou Naum, são conhecidos pelo público estrangeiro, de um modo geral. A maior parte dos autores romenos, atravessando os diversos movimentos literários que caracterizam a literatura local (incluindo os membros do grupo surrealista), permanecem exóticos. Em geral, uma estética ocidentalizante, exótica e pitoresca é evidente em outras vanguardas romenas (os construtivistas e expressionistas, por exemplo) e em artistas como Scarlat Callimachi, Horia Bonciu, Aron Cotrus. Muito mais que nos surrealistas romenos. Para a maior parte dos leitores de fora da Romênia, a vertente surrealista local, a vanguarda em sentido amplo, mesmo a cidade de Bucareste, persistem em manter esse fascínio estranho e bizarro, no qual entram beleza e sofisticação mas que merece ser revisitado da mesma maneira que se vai ao museu: para obter mais um vislumbre de um objeto estranho, excitante e fora do usual. Certa vez, André Breton observou que "o centro do mundo se moveu para Bucareste". Para mim e para alguns outros fora da capital Romena, esse "centro do mundo" não mudou necessariamente de lugar em alguns aspectos. Um dos fatos que percebemos durante a leitura de Letters é como a construção de redes foi importante para a produção cultural vanguardista no século XX, com editoras e revistas conectando constantemente autores, leitores, comentadores, etc. Nesse sentido, Les Éditions de L’Oubli é exemplar. Ao que você atribui o sucesso dessa rede de conexões no caso de uma pequena editora na Romênia dos anos 1940, em plena Segunda Guerra Mundial? O sucesso, nesse caso, pode ser atribuído ao dono da editora, figura destacada em Letters from Oblivion, e sua esposa. Foi esse reduzidíssimo time e as muitas conexões – que possuíam com escritores da vanguarda na Romênia, impressores, fornecedores de artigos de papelaria, os correios, as várias "sociedades secretas" que floresceram à época – o que permitiu a publicação e distribuição dos livros produzidos. O extraordinário nível de dedicação, discrição e engenhosidade alcançado surge como algo quase impossível. Certamente, o comprometimento que tiveram destaca-se como um ato de coragem, tendo em vista o contexto extremamente delicado, perigoso e imprevisível. Além disso, é necessário destacar o antecessor movimento simbolista romeno (que envolvia Minulescu, Macedonski, Maniu, Bacovia), as conexões e estruturas estabelecidas por esse grupo literário, essenciais como alicerce para as interconexões que se estabeleceram no período posterior, das vanguardas. Embora Gherasim Luca seja um autor relativamente conhecido, traduzido e publicado, o mesmo não ocorre com muitos de seus companheiros (Trost, Teodorescu, etc.). Nesse sentido, nem mesmo o idioma seria um impedimento, uma vez que Trost – como Luca – escreveu também em francês. Qual seria, em sua opinião, o motivo desse injusto esquecimento? Dos surrealistas romenos apenas Gherasim Luca e Gellu Naum ganharam certo renome internacional. Dolfi Trost, Paul Paun e Virgil Teodoresco permaneceram relativamente obscuros. Isso é verdadeiro. Contudo, mesmo no caso de Luca e Naum, os primeiros trabalhos por eles produzidos também são pouco conhecidos e negligenciados até certo ponto. Por exemplo, no caso de Luca, seus trabalhos anteriores à Segunda Guerra Mundial são em larga medida ignorados. Quase todos esses trabalhos foram escritos em romeno, de modo que o idioma deve ter alguma influência nisso. Há um bom número de obras escritas durante os anos 1930, publicadas em diversos jornais e revistas, muitas das quais foram completamente esquecidas (algumas dessas publicações foram mencionadas em Letters from Oblivion, em especial no contexto do capítulo "The Outlaw"). Um exemplo mais óbvio são as primeiras publicações de Luca, consideravelmente obscuras: a infame (à época) Roman de Dragoste e Fata Morgana, de 1933 e 1937, respectivamente. Mas a teoria do idioma como limitador pode ser um pouco minimizada tendo em vista a atenção dada aos dois livros, escritos em romeno, que Luca publicou pela Editura Negatia Negatiei Negrata. No caso de Luca (e de Naum), é possível culpar esse esquecimento pelo fato das primeiras obras de ambos serem de difícil acesso. No caso de Dolfi Trost, o esquecimento não pode ser atribuído a questões de idioma uma vez que ele usou (como Luca) o francês como idioma predominante em sua escrita durante e após o período de atividade do grupo surrealista romeno. Atualmente, ele é em geral mais reconhecido por uma ou duas técnicas artísticas por ele inventadas do que pela sua obra escrita (com exceção de uma coautoria com Luca no livro Dialectique de la Dialectique), o que é injusto tendo em vista a excelência e a importância daquilo que ele produziu, especialmente o material publicado pela Les Éditions de L'Oubli e Infra Noir. Uma razão possível estaria no fato que Trost não possuía um bom nível de contato com os círculos parisienses que outros, como Luca, dispunham. Contudo, essa explicação seria relevante até certo ponto, especialmente porque Trost chegou a publicar dois livros no início dos anos 1950 em Paris (Visible et invisible e Librement mécanique). Penso que uma razão mais certeira da obscuridade de Trost se situe na decisão do autor em migrar para os EUA e abandonar a literatura (ao contrário de Luca, que continuou escrevendo e publicando em Paris) e no fato de suas primeiras obras serem tão raras. Acredito que essa obscuridade seria menor se um extraordinário livro que ele planejava lançar com Luca, mencionado em Letters from Oblivion, não tivesse "desaparecido" [nota: trata-se de L'Invisibilite d'une reve]. O esquecimento de Paul Paun e Virgil Teodorescu pode ser atribuído, de maneira mais direta, ao fato de nunca terem sido publicados fora de Bucareste (exceção feita ao último trabalho de Paun, publicado em Israel) embora, novamente, a dificuldade em encontrar as primeiras obras tenha alguma relevância aqui. Teodorescu, contudo, não pode ser considerado um estranho dentro dos limites da Romênia uma vez que decidiu permanecer em Bucareste. Minha esperança sincera é que esses três esquecidos surrealistas romenos possam ser descobertos e traduzidos para outros idiomas, uma vez que suas poderosas obras constituem importante contribuição ao movimento surrealista internacional. Indiscutivelmente, Trost, Paun e Teodorescu escreveram ao menos um trabalho que pode ser visto como uma das obras-primas da literatura de vanguarda romena na primeira metade do século anterior. Algo em seu livro me trouxe à mente a narrativa de um filme documentário – registro de fatos, mas também trabalho meditado de construção formal. Essa forma faz com que seu trabalho destoe da linha seguida pela Ex Occidente/Zagava Press, centrada na ficção, embora mantenha curiosamente uma relação íntima com outras obras igualmente únicas do catálogo de ambas editoras (penso especialmente em At Dusk, de Mark Valentine, com seus níveis de ficção poética e realidade histórica ao evocar a vida de poetas da vanguarda do século XX). Pretende retomar essa abordagem em livros futuros? Quais seriam, nesses casos, os temas possíveis? Ou tentará, talvez, a ficção? Sim, de fato pretendo utilizar novamente essa abordagem, mas de formas variadas. Atualmente, escrevo um ensaio fictício incorporando os trabalhos de ficção e teoria de Maurice Blanchot por conta de uma futura homenagem a esse autor, que será editada por Dan Ghetu e Dan Watt pela Zagava/Ex Occidente. Também estou nos estágios iniciais de desenvolvimento de alguns projetos mais ambiciosos. Um deles envolve o tema da fertilização cruzada das vanguardas e dos movimentos surrealistas na Europa e América Latina. Nesse trabalho, cada capítulo será dedicado a um autor latino-americano ou europeu que esteve fisicamente localizado, de alguma forma, entre esses dois continentes. Será uma pesquisa histórica transcontinental analítica, mas com relatos ficcionais. Conforme o livro avança, o nível de obscuridade do autor analisada também será maior. O mais importante e complexo livro ao qual me dedico será um segundo volume, dedicado aos desenvolvimentos ou extrapolação do que está em Letters from Oblivion. Esse livro consistirá, como conceito central, de uma singular e única abordagem da obra de Fernando Pessoa. O título, Fictions from Oblivion. Abaixo, gravura "entóptica" (ou seja, feita a partir das irregularidades de cor presentes na folha de papel) de Dolfi Trost, que iliustra seu livro Vision dans le Cristal, Oniromancie obsessionelle (Et neuf graphomanies entoptiques), publicado pela Les Éditions de L'Oublie em 1945.

0 Comments

Em 2007, a Romênia ingressou na Comunidade Europeia. De certa forma, a afirmação anterior, verídica e correta, encarna uma dessas curiosas ironias da modernidade pois a Romênia sempre foi algo como uma nação fora do centro mais óbvio de qualquer que seja a Civilização, notadamente a órbita do Ocidente. E isso começa com o idioma, cuja estrutura central derivada do latim é cercada com vocabulário e outros elementos eslavos além de ressonâncias do húngaro – que muitos romenos diriam, não sem alguma razão, serem bárbaras. Talvez por isso as vanguardas das primeiras décadas do século XX, quando aportaram nesse distante país, foram apropriadas como novas formas de descentramento – surgiam novos idiomas, novas possibilidades de vida e novos continentes na pitoresca e bela Bucareste. Com a finalidade de explorar esse novo universo que se descortinava no seio de um cotidiano marcado pela disputa (posteriormente opressão) política mais feroz surgia a Les Éditions de L'Oubli, cujo curto período de atividade (1940-44) foi marcado pelo lançamento de obras pioneiras em edições ousadas – autores vinculados diretamente ao surrealismo romeno, como Gherasim Luca, Dolfi Trost e Virgil Teodorescu.

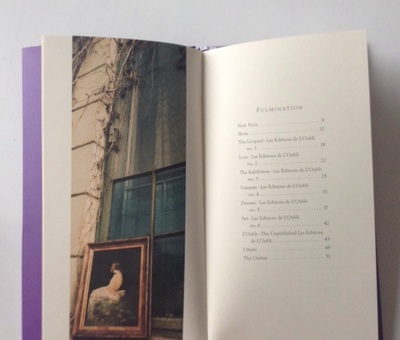

Vejamos um exemplo: o primeiro livro lançado pela Les Éditions cujo título era Poem in Leoparda, escrito por Virgil Teodorescu com ilustrações de Dolfi Trost (que utilizou a técnica por ele inventada "stilamancie", que produzia imagens semelhantes àquelas empregadas nos testes de Rorschach). Nesse poema, os dois autores/ilustradores descortinam um território selvagem e peninsular, habitado por animais fantásticos e por miragens complexas. Esse território possui, além de uma cartografia, um idioma – o poema se divide, bilíngue, entre o idioma fonético inventado para os leopardos, pleno de possibilidades polissêmicas, e o romeno. Desse livro único pouco restou – a página de rosto, alguns trechos do poema e duas ilustrações. Tal destino melancólico acomete parte dos títulos produzidos pela Les Éditions, que nos faz projetar esses livros perdidos no campo livre e amplo do imaginário, onde ressurgem como objetos de sonho/pesadelo, utopias e evocadas pelo registro histórico que, paradoxalmente, alimenta o mito e engana o esquecimento. De fato, o registro histórico, quando articulado com engenho e arte, permite ao leitor o estabelecimento de teias relacionais complexas, que tornam o balanço entre mito e história ainda mais denso. Assim, pode-se afirmar que o Poem in Leoparda de Teodorescu/Trost se associa, por sua poesia de invenção fonética e construção imaginária no estilo Imago Mundi, aos dadaístas e surrealistas; mas também não é absurdo imaginá-lo próximo de formas poético-narrativas distantes e diferentes como Los San Signos do argentino Xul Solar, outro vanguardista à margem que inventou um idioma. Nesse sentido, Letters from Oblivion, de Andrew Condous (autor tão misterioso quanto a editora que resgata do passado) surge como uma leitura poderosa. Ferramenta de resgate histórico e romance esotérico que refaz parte da trajetória desses livros míticos. Assim, acompanhamos o destino de cada um dos livros publicados e também daqueles que existiram somente em projeto, jamais concretizados, ao mesmo tempo que Condous reconstrói tramas, criações poéticas e concepções que alimentavam cada um deles. Os discursos da memória, da história e da ficção se cruzam mas não se dissolvem, mantendo certa autonomia. Não há um mergulho no quadro histórico do surrealismo ou das vanguardas em geral. Também não está presente uma análise sócio-política da Romênia no período da Segunda Guerra Mundil, quando Les Éditions esteve ativa. O eixo central de Coundous é a editora e seus livros, desviando desse foco apenas ao final, no longo e elegíaco capítulo cujo título é "The Outlaw" (o fora-da-lei) e que trata do destino de Victor Valeriu Martinescu, aliás Dalombra ("a sombra"), aliás Marele Contemporan ("Grande Contemporâneo"), aliás Haiduc (o "fora-da-lei") aliás VVM, importante articulador da vanguarda de Bucareste ainda nos anos 1930-40, além de impulsionador da própria Les Éditions. Poeta e ilustrador/pintor cuja obra se espalhou por periódicos diversos (inclusive os pertencentes ao grupo fascista romeno Guarda de Ferro, o que teve consequências terríveis no destino do autor após 1947), publicou apenas um romance e um livro de poemas por ele ilustrado. Diferente do que acontecera com outros intelectuais, escritores e artistas romenos que conseguiram escapar à opressão stalinista que se instaurava, Martinescu foi preso em 1947 na estação de Covasna, a primeira parada saindo de Bucareste. Após intenso interrogatório, foi enviado para a prisão de Jilava, onde passou algum tempo confinado na infame Câmera Zero. Nessa cela, cujo nome parece saído de uma narrativa de ficção científica pulp, havia apenas camas e um poderoso holofote central que impedia o estranho conforto fornecido pela escuridão. Condenado à morte, foi perdoado e solto em 1964. Viveu então trinta anos em Bucareste, comunicando-se com seus amigos do grupo surrealista e talvez escrevendo textos que se perderam ou seguem, ignorados, em algum local secreto. Sua morte, em 1994, permanece um mistério. Nos parece compreensível a escolha do capítulo final biográfico para um livro a respeito de uma editora cuja produção, hoje, é quase invisível – Martinescu, de certa forma, materializou em vida o destino dos livros da Les Éditions, um destino que permanece aberto para toda e qualquer obra de arte do mundo, também para cada um de nós. A edição de Letters from Oblivion é muito bem cuidada: a sobrecapa roxa apresenta o título, autor e demais informações do livro, que é de tecido igualmente roxo mas sem nenhuma marcação ou informação; objeto misterioso sem sua cobertura de proteção. A arte interna – fotografias, ilustrações –, bem como a tipografia, é primorosa; o usual das edições de Dan Ghetu e Jonas Ploeger, que retomam em pleno século XXI o nome e a tradição da Les Éditions de L'Oubli. Os dois editores (de Bucareste e Dusseldorf) dedicam-se igualmente ao pouco usual, poético, complexo, contraditório e descentrado. Esperemos que essa parceria seja bem mais longa e menos dolorosa que a primeira encarnação. Para o atarefado jesuíta Athanasius Kircher – colecionador do passado exótico, decifrador peculiar dos hieróglifos egípcios, inventor de instrumentos prodigiosos – o jogo de luz e sombra que simula o movimento/a vida, ou seja aquilo que um dia ganhará o nome de cinema, era muito mais que um truque vulgar para iludir os sentidos. Tratava-se, isto sim, de uma forma peculiar, única, de interação com a realidade: algo que se denominava à época magia – ou seja, as formas de acesso, positivas ou negativas, da Natureza e do Prodígio. Na cidade holandesa de Haia, não muito distante do lar do padre Kircher em Roma, o respeitado físico, matemático e astrônomo Christian Huygens construía imagens de esqueletos e assombrações em sequências animadas – um novo e excitante jogo de salão com luzes e projeções animadas. Ambos, Kircher e Huygens, eram adversários situados nos pontos da esfera do Conhecimento que vão da Ciência ao Charlatanismo. Mesmo assim, no caso do invento cuja paternidade é atribuída a ambos, a lanterna mágica, optaram por um caminho atravessado pelo Mal, pela morte, pelo grotesco e pelo riso histérico, eventualmente incontrolável – a magia dos emblemas de Kircher transforma-se em dança da morte em Huygens, a imaginação e a aplicação de conceitos da Ciência convergem em imagens grotescas. Essa união de facetas paradoxais, eventualmente complementares, na construção de um instrumento maravilhoso, tecnológico, inútil e malévolo aparece como leit-motiv central do novo livro de D. P. Watt, The Phantasmagorical Imperative & Other Fabrications. Nessa obra extraordinária, cada narrativa surge marcada pela tensão entre o prodigioso e o terrível, entre a beleza singela do objeto obsoleto/raro e a sangrenta imagem apocalíptica, entre a evocação elegíaca e o sorriso vermelho da ironia, em geral empapada de sangue.

A ficção de D. P. Watt anima-se de uma intuição antiga, que assolou Heráclito de Éfeso, por exemplo: trata-se da consciência de que há um espanto e um horror latente no fluxo de objetos mortos que acreditamos contemplar e manipular, na impossibilidade de interromper a cadeia de metamorfoses contínuas que sofremos, na perda definitiva de uma identidade que acreditávamos sólida apenas um minuto atrás. As narrativas que encontramos em The Phantasmagorical Imperative, superficialmente, poderiam ser vistas como o acervo de um belo e elaborado gabinete de curiosidades. Temos prestidigitação e metamorfose, objetos inanimados que ganham vida e vice-versa, música celestial proveniente de instrumentos infernais, efeitos e transições audiovisuais, seres feéricos e paisagens de sonho/pesadelo. Mas todo esse desfile selvagem é apenas a abertura da trama de transformação apresentada por Watt. Logo temos os protagonistas – não raro, simultaneamente testemunhas, vítimas, algozes –, outsiders que possuem algo de tocante: insatisfeitos com as limitações da vida, encontram em objetos, instrumentos, miniaturas e miragens novas possibilidades, talvez o que parece ser uma ou a única saída para o tedioso tempo cíclico da existência. De fato são, mas não da forma que eles imaginavam e essa solução irônica resume o imperativo fantasmagórico. Como bem observa Eugene Thacker no posfácio do livro, o imperativo categórico kantiano – a noção de que devemos agir somente segundo uma máxima cuja formulação é tal que possamos querer, ao mesmo tempo, que ela se torne Lei Universal – possui uma ressonância fantástica e fantasmagórica, uma brincadeira de faz de conta cujo objetivo é aplicar à ética leis férreas, invariáveis, intoleráveis e universais como as da matemática. Watt constantemente retoma a ambiciosa fórmula kantiana com resultados infinitamente sinistros. Como livro, The Phantasmagorical Imperative é um belo fascinante objeto. A belíssima edição da Egaeus Press evoca um objeto refinado, embora desgastado pelo uso, encontrado no canto de um antiquário. Tal efeito se dá pelo inteligente uso das tecnologias de impressão contemporâneas aplicadas à reprodução dos efeitos corrosivos do tempo, um jogo ilusório que antecipa os jogos que veremos nas tramas: por exemplo, na imagem da capa temos o esmaecido e tóxico sabor de obsolescência (a imagem da flor, a tipografia em hot stamp), mas o mesmo ocorre com a paginação e o layout. As imagens reproduzidas na edição são objetos encontrados, na melhor tradição surrealista. Há fotos e ilustrações aparentemente rasgadas (pertencentes a outros livros? Encontradas na rua ou em qualquer outro lugar? Editadas em softwares para parecerem velhos e desgastados?), cuja História truncada encontra um espelho nas tramas, tornando-se mais que ilustrações pontuais. São comentários que ligam as histórias ao acaso, ao caminho usual da mutação. O caminho que Watt optou por seguir em suas tramas – para deleite do leitor. Criador da Egaeus Press, escritor e editor, Mark Beech seria lembrado em primeiro lugar por editar de um pequeno fanzine literário de culto, Psychotrope, nos anos 1990. Nos dias atuais, com a Egaeus Press, sua visão sintetiza-se em “movido pelo conceito de que o mundo é uma casa mal-assombrada e pelo paradoxo de todos os mais sombrios medos da vida bem como seu maravilhamento mais extático são essencialmente um único e o mesmo.” (do site web da Egaeus Press).

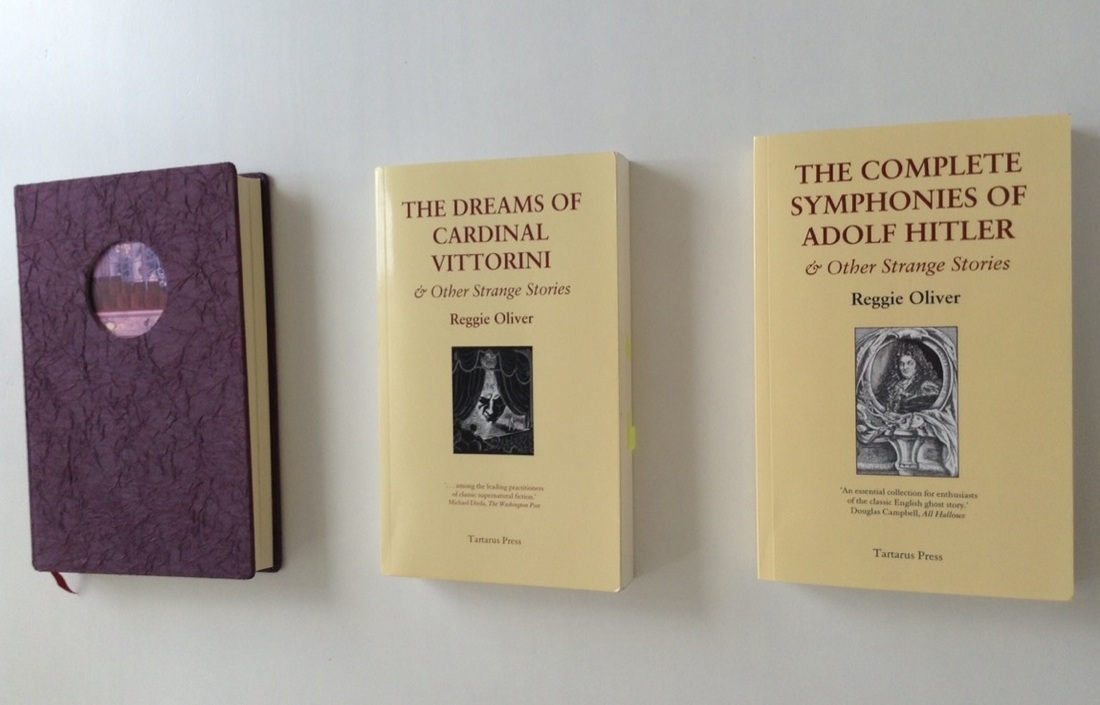

Embora a Egaeus Press seja uma editora jovem, seus primeiros três livros lançados demonstram fôlego e um razoavelmente ambicioso projeto. Conte um pouco a respeito da história da Egaeus? Talvez as mais importantes considerações que me ocorreram quando iniciei a Egaeus Press se relacionavam em como me colocar diante de outras editoras. Desejava atingir a cena de publicações independentes e fazer os livros da Egaeus Press diferentes de tudo o que havia por aí tanto na forma quanto no conteúdo – o que era um pouco ambicioso demais, pra ser honesto. Do ponto de vista do design e dos negócios, existem coisas que fiz melhor nesses primeiros meses; outra que eu não poderia saber se eram razoáveis se não me arriscasse em tentativas. Mas os livros saíram melhores que o esperado, e penso que consegui o destaque que pretendia. Claro que tive bastante sorte em contar com Reggie Oliver, Stephen J. Clark e George Berguño como autores desses primeiros lançamentos. Meus próprios (bastante raros) escritos apareceram em (muito obscuras) antologias ao lado desses três escritores – embora nós nunca tivéssemos estabelecido comunicação – o que acredito me deu coragem para entrar em contato com eles, embora não tivesse certeza que esse nosso contato inicial tenha desempenhado qualquer papel na aceitação de minha proposta. Expliquei o que eu esperava atingir em termos de forma e conteúdo com a Egaeus Press e fiquei bastante satisfeito com a confiança deles. Uma das mais notáveis características das edições Egaeus Press está em seu design: ilustrações, arte, tipografia e a forma do livro, tudo isso mesclado em rara harmonia de maneira que mesmo uma edição de capa dura para leve e portátil como uma edição de bolso. Quais seriam as referências para esse requintado trabalho gráfico? Há algum editor do passado como influência? O único fator unificador no design dos livros da Egaeus Press é a impressão de idade; não necessariamente de que se trata de uma antiguidade preciosa, mas o produto de um outro tempo. Isso não pode ser feito através de pastiches – e eu acredito que nenhum dos livros da Egaeus Press possa ser visto confundido com um livro antigo – mas pelo uso de antiquadas convenções de design e elementos bem simples como a paginação de título e as folhas de guarda da capa. Espero que funcione de forma intangível no leitor – algo como um arrepio na nuca. Nõ estou certo se posso indicar muitos editores como influência específica no design dos livros. Adoro as velhas novelas infantis eduardianas e anuários pelo fato deles serem tão sobrecarregados de elementos, por vezes mesmo espalhafatosos. Mas evocativos. Livros adultos de qualidade daquela época eram mais austeros, embora houvessem belos exemplos em estilo art nouveau. Não tenho dúvidas de que esse tipo de livro não era levado muito a sério – da mesma forma, livros pulp vitorianos são lindamente evocativos. Mas apenas o empoeirado, esmaecido e os carimbos de biblioteca em velhos livros são inadvertidamente evocativos para mim. Com as criações em livros da Egaeus Press, tento capturar todos esses elementos e falhas em uma forma de arrepiar a espinha. Alguns editores possuem uma visão unificadora, mesmo um princípio, uma formulação teórica que serve como uma espécie de linha de desenvolvimento. Existe algo de similar a isso no caso da Egaeus Press? Seria possível definir sua editora com uma ideia, uma palavra, uma noção especulativa? “Obras mórbidas e fantásticas”, conforme o subtítulo da Egaeus Press, praticamente responde sua pergunta. Não perco muito tempo dizendo o que eu gosto e não gosto de publicar, porque eu frequentemente cruzo com narrativas que me surpreendem e desafiam suas próprias limitações. Há uma lista no site da editora que menciona o que a Egaeus Press aprecia… Incluindo coisas como “relógios e relojoaria”, “casas ancestrais caindo aos pedaços” e “tramas folclóricas europeias”, mas sou cuidadoso em não incluir aquilo que não gosto. Conforme alguma coisa tenha a sensação de pertencer ao mundo em que a Egaeus Press habita, isso provavelmente bastará para a publicação. Existiriam planos para a expansão do catalogo da Egaeus Press para outras traduções do fantástico: talvez autores mais antigos ou traduções? Se houver algo do gênero planejado, quais seriam os autores que poderiam ser traduzidos ou publicados? O mais difícil é encontrar tempo para expandir a Egaeus Press para as áreas que eu gostaria de explorar. No momento tenho o suficiente para me ocupar até o final de 2014, e ainda há projetos e ideias para além disso. Outra coisa é que eu gosto de trabalhar ideias de design dos livros a partir do que os escritores pensam, assegurando a eles uma parcela de participação. Isso se tornou uma parte muito importante do que faço. Os livros devem ter algo de seus autores. No caso da publicação/republicação/tradução de livros mais antigos, o problema é que autores já falecidos exigiriam uma abordagem diferente na questão do projeto. É passível de ser realizado, mas me tomaria sérias considerações. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. No site da Web da Ex Occidente Press – editora que publicou alguns dos trabalhos de D. P. Watt – que, infelizmente, está atualmente desativado, era possível encontrar uma breve mas sutil e intrigante descrição daquele autor: “D. P. Watt é um escritor que vive nas entranhas da Inglaterra. Ele equilibra seu tempo entre conferências a respeito do drama teatral e concebendo novas ‘receitas criativas’ de métodos ‘ilegais’ e ‘heréticos’ para ressuscitar um mundo de terrível maravilhamento literário. Aparições recentes na Ex Occidente Press incluem uma coleção de histórias, An Emporium of Automata, de 2010, além de narrativas nas coletâneas Cinnabar’s Gnosis e The Master in Café Morphine. Sua primeira coleção de contos, Pieces for Puppets and Other Cadavers (InkerMen Press) foi publicada em 2006, reimpressa em 2010.” A ficção de Watt, na qual objetos usuais ou insólitos surgem como elementos de assombro e perturbação, está de fato próximo ao herético e ilegal. Os primeiros passos neste instável e fascinante universo podem ser dados na Casa do Interlúdio. Sua ficção (tomo por exemplo The Ten Dictates of Alfred Tesseller, uma maravilhosa novela plena de transformações), possui uma estrutura engenhosa, na qual há momentos em que a realidade narrada soa estável, mas os momentos de completa transformação – trata-se da melhor expressão que consigo pensar para sua ficção –, aproveitam os muitos elementos daquela realidade em formas novas, complexas e alteradas. Esse processo/mecanismo torna-se, dessa forma, a própria narrativa. O surrealismo parece ser uma referência inicial, mas não a única. As mudanças que vemos em sua ficção são mais livres que as narrativas de estrutura cíclica que encontramos em Alain Robbe-Grillet, embora haja um plano evidente que a torna, portanto, distante de técnicas como o “cut-up” ou a composição por livre associação que temos em William S. Burroughs. Você poderia comentar comentar algo a respeito desse processo de composição e das referências que utilizada nele? É um pouco difícil comentar a respeito de Tesseller, uma vez que essa novela é um caso particular. Eu estava tentando experimentar diferentes perspectivas de narrativa a partir de uma posição de fluxo. Os seres que narram estariam engajados diretamente com o leitor, afirmando que nos conheceram na juventude, mas também seriam nossa conexão com Tesseller, ele mesmo uma consciência em fuga, do além-túmulo. Cada seção foi estruturada por essa tentativa de criar uma percepção de contínuas transformações sem perder a coerência geral da trama que circunda Tesseller. Isso acontece em parte, mas há momentos em que há certo embaralhamento em alguns dos aspectos mais poéticos que tento introduzir. A transformação da realidade é importante para mim, sim, mas ela acontece na maior parte dos casos mais em termos teatrais que literários. O processo de composição se altera a cada história e não tenho nenhuma afiliação por qualquer movimento ou por alguma coisa tão bem elaborada quanto uma técnica que eu possa aplicar. Minha escrita parece, pelo que percebo agora, ser conduzida pelas cenas que emergem conforme as escrevo. Algumas vezes elas podem ser desenvolvidas com relativa coerência e respeito pela cronologia, outras vezes elas são muito distantes e posso levar meses para encadeá-las, exigindo mesmo permutas de uma história para outra. Mencionei na questão anterior os termos “estrutura engenhos” e “mecanismo” e percebo que, de certa forma, suas narrativas parecem fascinadas por esses elementos. Contudo, seu foco aparentemente não está em gigantescas construções que devoram o ser humano diretamente (comum, aliás, em certa ficção dos anos 1970, como por exemplo na cidade móvel do romance The Inverted World de Christopher Priest ou no labirinto infernal que vemos em Concrete Island, de J. G. Ballard), mas os mecanismos de engenharia sutil e escala menor, empregados para iludir a percepção postulada pela realidade cotidiana – os efeitos de prestidigitação, o cinematógrafo, o praxinoscópio, autômatos, bonecos de ventríloquo, etc. Qual seria a fonte desse fascínio? Sim, é verdade. Não tenho interesse nos monstros eternos sejam eles de regiões do espaço ou de apocalipses zumbi – embora ambos possam ser divertidos. Percebo que há uma infinidade de monstros e tendências apocalípticas dentro de cada um de nós. Me interessei pela forma como você menciona a “realidade cotidiana” e esses pequenos momentos que contribuem para a obtenção de um efeito mais amplo. O estranho, misterioso, sobrenatural, qualquer que seja a forma que prefira denominar esse efeito, ocorrer ao nosso redor. Não como a manifestação de alguma coisa, ou algo de outro lugar, mas como a exemplificação de nossa própria outridade: esses métodos ocultos e desonestos que empregamos para manipular, ferir e subjugar o outro. Fantoches, manequins para ventriloquismo, truques de mágica, etc. são os meios pelos quais é possível explorar o auto-engano através de nossa escorregadia, desvanecida ou defeituosa percepção do mundo. Como mencionei anteriormente, foi o mundo da atuação teatral que me influenciou em grande medida – O sonho de Strindberg, Ubu Rei de Alfred Jarry, as uber-marionette de Gordon Craig e os bio-objetos de Kantor. No teatro de marionetes e no carnaval, ou nos parques de diversões e feiras itinerantes, encontramos uma realidade alternativa que busca arduamente entreter através de certa teatralidade. Apenas com uma leve distorção o ator pode sutilmente distorcer o real e explorar nosso relacionamento com as coisas que nos parecem tão fascinantes e assustadoras: sexo, morte e nostalgia (ou sonhos). Tudo isso soa bastante grandioso. Mas não significa que deva ser – o oposto seria o mais exato, na verdade. É partindo dessas coisas menores e de pouco valor, experiências breves, eventos aparentemente sem importância que nos entretêm, onde creio se localiza a possibilidade da ficção comentar as vicissitudes do mundo com humor – desequilibrando o real, de forma lúdica e experimental. Nesse sentido, o cinema parece ocupar um espaço interessante: as imagens em movimento poderiam ampliar as infinitas possibilidades de engano e isso aparentemente se encontra replicado em sua ficção. Tenho em mente, nesse sentido, especialmente seu conto "Dr. Dapertutto's Saturnalia". Essa impressão possui algum fundamento? Em caso afirmativo, qual autor ou estilo cinematográfico seria o mais útil para sua inspiração narrativa? Fiquei intrigado pelo uso que você fez da palavra “engano” em relação ao cinema. Me parece que o ato de escrever também é manipulador e é necessário estar atento ao momento por ele acionado exatamente como no cinema. Isso é o que mais me interessa na relação entre autor e leitor. Mesmo que você trabalhe intensamente o andamento da narrativa escrita ele não vai acontecer da mesma forma que na tela. O andamento pode ser manipulado de várias formas sutis, por exemplo pela troca e retorno de perspectivas, mas exige do escritor mais controle e paciência para gerar algo que não seja simplesmente um confuso rebotalho. O cinema pode – e o teatro, de várias maneiras, também – sempre contar com seu aspecto visual para controle posterior do sentido e, como você mencionou, “engane”. Nos momentos em que os elementos mais extensos da ficção surgem, eles podem se constituir em revelações ou calamidades, pelo que eu entendo como desnecessariamente perturbadores, especialmente em formatos ficcionais mais curtos. A forma do filme que mais me interessa é a animação, especialmente os trabalhos de criadores como Starewicz, Barta, Svankmajer, Norstein e os [irmãos] Quays. O artificio aqui é óbvio, os materiais em geral pobres: lixo, madeira quebrada, brinquedos descartados, metais enferrujados, carne, poeira e sujeira. Disso tudo, tais animadores elaboram transformações mágicas através de um processo dolorosamente lento. Charles Patin, em suas cartas ao duque de Brunswick, descreveu um show de lanterna mágica patenteando a célebre expressão "l'art trompeur” para caracterizar esse estranho espetáculo no qual imagens “desdobravam-se ao nosso redor na escuridão". Essa expressão me traz à mente sua ficção, na qual elementos visuais surgem como essenciais na estruturação da trama, ainda que esses artefatos visuais logo se mostrem falaciosos. O que você poderia nos dizer a respeito do relacionamento entre elementos visuais, descritivos e literais em suas narrativas. Você utiliza algum procedimento visual (uma imagem ou objeto encontrado, por exemplo) como forma de preparação? Em geral, minha escrita se inicia a partir de um objeto particular ou imagem. No momento, estou bastante interessado em "cartes-de-visite" [um tipo de fotografia pequena, em geral gerada por impressão de albumina, patenteada por André Adolphe Eugène Disdéri em 1854] pois acabo de finalizar uma narrativa, "By Nature’s Power Enshrined”, baseada na possibilidade de encontrar um cartão em particular. O ambiente de encenação das primeiras fotografias de estúdio me fascina. A paciência para produzir alguma coisa bem semelhante à pintura e o equilíbrio cuidadoso dos componentes responsáveis pelo significado, tais como o pano de fundo, os adereços, etc. Agora, nós alegremente fotografamos cada segundo de nossa vidas para depois distribuir as imagens prodigamente a pessoas que em geral sequer conhecemos direito – ou seja, me parece que perdemos algo do cuidado da imagem ensaiada. Percebo que uma cena em uma narrativa atravessa um processo de “desdobrar-se ao nosso redor na escuridão”, na mente tanto do autor quanto do leitor. A verdade é que a clareza nunca está garantida em nenhum dos lados. Se ela sobrevive como uma imagem que intriga e provoca o pensamento, de forma semelhante à lanterna mágica, então creio que o atingido deve ser mais que suficiente. Evidentemente não tenho nada elaborado ou controlado como um procedimento de ação. Algumas vezes um objeto, ou imagem, pode ser muito próximo ou muito conhecido, e isso o torna difícil de ser trabalhado. Prefiro elementos que exijam algo como um novo trabalho ou exploração através da criação narrativa. Um de seus últimos trabalhos, publicado pela Egaeus Press, foi uma peça narrativa a respeito da transfiguração de Mr. Punch, essa trama teatral de cunho infantil, estranha e curiosa, que versa sobre violência e crime. De fato, a mim parece que seu trabalho está bem próximo dessa antiga obra popular. Sua abordagem das fontes antigas são, em geral, mais intuitivas, com a transformação de tais fontes em símbolos, ou prefere uma aproximação baseada em pesquisa história e mesmo arqueologia? Sim, Mr Punch me é caro, como são todas as marionetes, mas há algo especialmente duradouro na forma como Punch se desloca em seus vários disfarces por tantos lugares. Sua violência fala dos impulsos de adquirir a própria personalidade, às custas dos outros, e talvez algumas das minhas histórias exploram a tensão entre uma compulsão ética para a aniquilação do eu e o desejo implacável de marcar a presença, tornar-se conhecido perante o mundo. Certamente, existe pesquisa histórica, mas novamente isso ocorre de forma caótica, uma vez que eu tento esboçar, talvez "intuitivamente", talvez através de "símbolos", os elementos de um incidente histórico em particular, da vida ou do alcance de uma cultura que, pela ficção, pode ser entendida como uma ou mais versões grotescas de nossa realidade. Há algum plano de adaptação de seu trabalho para o cinema ou outro meio audiovisual, teatral ou multimídia? Não tenho planos, no momento, para adaptações de meu trabalho para qualquer outro formato. Bem, ninguém me fez qualquer proposta nesse sentido, de qualquer forma! Adoraria assistir curtas de minhas histórias, especialmente aquelas que possam evocar algo da estranheza de objetos que sempre me fascinaram. Como questão final, seria interessante saber quais autores, do passado e do presente, você nutre admiração ou considera importantes para a construção de seu estilo narrativo. Quando comecei a escrever peças em prosa, minhas tentativas seguiam algo em torno das linhas narrativas beckettianas, mas sem habilidade para extração e edição que alcançasse um ponto de absoluta pureza da expressão. No momento em que relaxei nas tentativas de emular os trabalhos daquelas que eu admirava, acredito que voltei a apreciar a leitura deles novamente — uma vez que não se tratava mais de aprendizado, mas de apreciar o trabalho pelo que ele era e não tentando formas de implantá-lo por mim mesmo. Posto isso, não saberia por onde começar na elaboração de um painel do que poderia ser importante em como meu estilo narrativo se desenvolveu a partir de outros autores. Talvez seria o suficiente apenas citar os autores cujos trabalhos tiveram poderoso efeito em mim. Meu principal interesse se localiza em escritores europeus, em especial E.T.A. Hoffmann, Maurice Blanchot, Stefan Grabinski, Franz Kafka e Bruno Schulz. Meu interesse em autores de ficção sobrenatural [tradução aproximada e possível de "Weird"] é bastante privisível e inclui Arthur Machen, Robert Aickman, Sarban e M. John Harrison.Há vários autores contemporâneos cuja obra eu aprecio, incluindo os trabalhos de Michael Cisco, Jonathan Wood e Derek John em particular. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. ossibilidades e caminhos abertos pela modernidade nas Artes alcançou, também, a construção narrativa: após o realismo desenvolvido ao longo de todo o século XIX alcançarem um espantoso nível de minúcia da trama – com a reprodução mimética até de nuances e peculiaridades da percepção, do tempo, do espaço – as Artes da modernidade ultrapassaram a necessidade de reprodução sistemática do momento, das possibilidades usuais fornecidas pelo cotidiano. Tais criadores redescobriram a forma da trama sem a "profundidade" psicológica, social e histórica, valorizando a repetição, o ritual, o esvaziamento, o paradoxo, o apagamento. Em uma palavra, voltaram-se para as poderosas energias do mito, do conto de fadas, da lenda, do sobrenatural. Nesse sentido, as correntes artísticas da vanguarda no início do século XX buscaram ascendentes, linhagens de certa antiguidade, pontos de contato, obscuridades, elos perdidos – um universo fervilhante e turbulento de narrativas e representações foi resgatado dentro de concepções estéticas febris, contraditórias e conflitantes. É nesse contexto complexo de redescoberta e de conflito entre percepções divergentes a respeito desse novo território do passado que encontramos a obra de Roger Caillois (1913-1978). Caillois foi um autor sui generis, que trafegou entre a sociologia e a literatura, a América Latina e a Antiguidade, o jogo e o sagrado: na juventude, seria atraído para a órbita dos surrealistas mas logo se colocou contra o movimento, intuindo direções próprias (como alguns de seus eventuais aliados, o mais conhecido deles sendo Georges Bataille, na revista Acéphale e no Collège de Sociologie). Fugindo do nazismo, saiu da França em 1939, exilando-se na Argentina, onde permaneceria até o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse ativo exílio, descobriria as experiências literárias desenvolvidas por autores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Victoria Ocampo entre muitos outros autores que apresentaria ao público francês na coleção de livros (lançada pela Gallimard) La Croix du Sud, já nos anos 1950. Caillois buscou unir a experiência que não pode ser reduzida à percepção cotidiana (o sonho, o mito, o delírio, o sobrenatural, o acaso objetivo) da esfera individual à coletiva, sendo um dos primeiros analistas a buscar uma leitura sociológica, antropológica e política desses dados aparentemente fragmentários, imprecisos, absurdos e ilegíveis. Nessa busca, a noção de fantástico seria muito útil: de grande peso na literatura francesa, o fantástico começava a ser tratado de forma mais diferenciada pela crítica ainda nos anos 1950, em grande parte devido aos vanguardistas (notadamente, os surrealistas) que instrumentalizaram o termo e recolocaram as narrativas com esse peculiar efeito de ambiguidade e ruptura em circulação. Nesse esforço se insere o breve tratado de arte fantástica de Caillois, Au cœur du fantastique, publicado pela Gallimard em 1965 – o volume é uma reflexão e uma bela homenagem ao tema, mas que logo seria asperamente criticado por outro crítico interessado na fantástico, Tzvetan Todorov em sua Introduction à la littérature fantastique (1970). A análise ousada e que apelava para a intuição descontínua, embora de imensa amplitude, empreendida por Caillois não teria lugar na visão geometrizante do estruturalismo de Todorov.

Alinhavando Caillois e Lovecraft, Todorov simplesmente coloca ambos como "críticos pouco sérios" (pois não seria de bom tom encontrar críticos sérios defendendo as teorizações de ambos) que calibram a definição do fantástico em termos do sangue-frio do leitor ou de uma vaga noção de ruptura/descontinuidade do "mundo real". Para o autor estruturalista búlgaro, tratar-se-ia de vagueza, "falácia da intencionalidade" e incompetência teórica, simultaneamente ou um defeito de cada vez nesses frágeis edifícios teóricos concorrentes. Para exemplificar seu ponto de vista, Todorov faz algumas breves citações do estudo de Caillois, sem explicar que Au cœur du fantastiquice destina-se essencialmente à análise da arte figurativa mais que da narrativa. Mas isso não foi impedimento nenhum para Todorov, embora ele provavelmente deva ter lido, impassível, trechos como o que abre a primeira abordagem cailloisiana. Ao tentar definir um efeito difícil sequer de expressar, que passa literalmente diante dos olhos que contemplam um quadro – e que, Caillois bem sabia, tal efeito teria um comportamento diferente em termos literários – a verdade é que o antigo surrealismo vai bem mais longe que o estruturalista. Já na introdução Caillois propõem a existência de um efeito do fantástico latente na própria natureza codificada em imagens, mencionando o fascínio por esse pequeno bicho, a toupeira de nariz-estrela, mais sugestivo para ele que um híbrido de Bosch. Muito mais que a ruptura da legalidade cotidiana, o fantástico em Caillois parece a redescoberta dessas franjas defeituosas que nossa percepção fragmentária pretende reduzir a nada em nome de um princípio de realidade todo-poderoso: o fantástico cailloisiano é a marca de um estranho imaginário na Realidade, destroçando ilusões de continuidade e permanência. Descobri esse maravilhoso livro na biblioteca do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), após garimpar anos atrás dele – um período sem Internet, no qual tais descobertas eram saboreadas quando realizadas. Possuo, portanto, uma cópia – confiável e bastante usada. O livro, até onde sei, nunca foi relançado pela Gallimard ou qualquer outra editora e também não ganhou tradução para nenhum idioma, ao menos como obra integral. Entre as diversas ferramentas da narrativa, o diálogo se coloca como uma das mais complexas e férteis: a interação dos personagens através de aparatos de comunicação (imediata ou não) possibilita a oscilação entre o dito e o não-dito, entre o expresso e o oculto, o verdadeiro e o falso, a intencionalidade e o involuntário. Ao mesmo tempo, o diálogo se conecta ao fluxo da própria existência humana, mimetizando em termos narrativos as inúmeras discussões que dotam (ou não) nossa existência de significado. O teatro, não há dúvidas, coloca tal ferramenta em seu centro, mas ela surge em outras concepções de trama – por exemplo, o diálogo filosófico, desde Platão, que soube colocar o diálogo a serviço da exposição filosófica e da ironia, elemento que o uso do diálogo facilita e potencializa. Nesse sentido, o dramaturgo, biógrafo, contista e romancista Reggie Oliver – que capta tanto a tradição teatral quanto o uso do diálogo como instrumento de impacto da ironia – é um dos mais habilidosos autores contemporâneos a utilizar a poderosa ferramenta do diálogo em suas tramas. Exímio construtor de atmosferas, tanto em narrativas curtas (em coletâneas como The Dreams of Cardinal Vittorini ou The Complete Symphonies of Adolf Hitler, ambos pela Tartarus Press) quanto em romances (The Dracula Papers, Book I: The Scholar’s Tale, pela Chômu Press e Virtue in Danger, pela Ex Occidente e Zagava Press), consegue dotar suas tramas fantasmagóricas de feroz urgência e complexidade – infelizmente raros na literatura contemporânea.

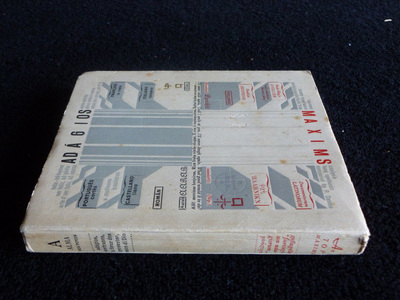

O universo teatral se apresenta em muitas de suas narrativas, como elementos essenciais para a atmosfera e ambientação. Contudo, há tramas como "The Black Cathedral" ou "Evil Eye” as quais, embora não relacionadas diretamente ao contexto do teatro, apresenta uma forma teatral no que tange a construção de cenas complexas. Me parece que, nesse sentido, os diálogos são o elemento chave do processo, como forma de revelação de detalhes pequenos e grandes. Você poderia falara um pouco a respeito de como se dá o desenvolvimento dos diálogos em suas tramas. Comecei minha carreira de escritor como dramaturgo. Embora tenha escrito ficção em prosa também inicialmente, meus primeiros trabalhos profissionais publicados foram peças de teatro. Continuei a escrever peças e obtive algum sucesso também com traduções ou adaptações de peças francesas. O que eu realmente aprecio no uso dos diálogos é a possibilidade de mostrar ou sugerir sem declarar de forma direta. O diálogo possibilita um relacionamento com o leitor que capta o que está acontecendo sem que isso lhe seja dito explicitamente. Penso em um exemplo simples. Posso dizer simplesmente que X está furioso mas finge não estar. Ou eu posso sugerir essa situação através de um diálogo colocando Y para dizer: “Você não está nervoso, está?” E X respondendo “Não, não estou! Claro que não! Não estou nada nervoso.” Dessa forma, você não apenas torna a cena mais viva, mas também consegue sugerir uma série de elementos sem afirmá-los explicitamente: a irritabilidade de X, sua hipocrisia, seu possível auto-engano, etc. Trata-se de um princípio primário para mim o fato de que os leitores necessitam de um espaço para que possam ter sua própria visão dos eventos, para interpretar as coisas sozinhos. Em “Evil Eye” que, como você percebeu possui reverberações teatrais, eu estava interessado em ideias em torno das questões do espectador e da participação. Um espectador apenas pelo fato de observar pode alterar as características daquilo que observa. Talvez alguém possa ir tão longe que não seria absurdo afirmar que não existem espectadores, apenas participantes ativos ou passivos. Além disso, o universo do teatro, que surge como pano de fundo em algumas de suas narrativas, é tão detalhado que sugere uma experiência profunda com esse universo, um conhecimento aprofundado a respeito da experiência diária nos bastidores, seus dramas e perplexidades. Trata-se de um reflexo de suas experiências pessoais e profissionais ou a construção ficcional com base em pesquisas diversas? De qualquer forma, o que você poderia nos dizer a respeito do processo de maturação e desenvolvimento de tramas como “The Copper Wig” ou “The Skins”. Minha mãe foi atriz e eu cresci cercado pelo teatro. Sempre amei tudo o que fosse relacionado ao teatro, especialmente o efeito recíproco entre ilusão e realidade que há nele. Assim, essas tramas são derivadas em parte de minha própria experiência, em parte de histórias que conheci através de minha mãe ou de velhos atores e atrizes com os quais trabalhei. Atores, quando não estão atuando, são ótimos contadores de histórias. Por exemplo, “The Copper Wig”, trama que ocorre na década de 1890, é resultado de uma série de fontes. Conversei com vários atores que já atuavam profissionalmente antes da Primeira Guerra Mundial e eles me forneceram pequenos detalhes curiosos que deram vida à história, como os trens teatrais de domingo que por vezes atraíam, costumeiramente, proprietárias. O detalhe de permanecer deitado na cama para ouvir o ruído dos tamancos nas pedras da calçada quando os trabalhadores do moinho se deslocavam para a fábrica eu consegui de minha mãe. Por outro lado, a peruca acobreada propriamente dita eu descobri por experiência própria. Certa vez, dividi um camarim com um velho ator careca que possuía uma grande variedade de perucas que arranjava ordenadamente em suportes que davam a impressão, vistos de trás, de formar uma fileira de cabeças decapitadas. Aquela que mais me fascinava era uma brilhante peruca acobreada que cintilava sob as luzes fortes do camarim. “The Skins” se origina parcialmente de minha experiência como “skin” [n. do t.: ator que utiliza uma fantasia de animal] na pantomima King Rat de Dick Whittington, parcialmente das memórias de um ato de variedades envolvendo um casal, também do qual participei. Tenho particular interesse no “desespero silencioso” das existências da maioria daqueles que vivem do teatro: não das estrelas que atingem fama e sucesso mas das pessoas de talento moderado que apensa seguem adiante. Me interessa saber como suportamos nossa própria mediocridade. Uma de suas histórias que mais me impressionou foi "The Boy in Green Velvet", pelo fato de, nessa narrativa, existir uma série de sugestões das quais acessamos apenas vagas percepções, uma vileza humana tão terrível que mesmo o elemento sobrenatural se torna apenas um catalisador. A mesma impressão espantosa atravessa a leitura de outro de seus contos (de construção elegante e virtuosa), "The Dreams of Cardinal Vittorini". Nessas duas tramas, há o uso de elementos que são sobrenaturais/irreais ou quase isso (um teatro de papel, as memórias em torno de um livro perdido) na construção da narrativa. Em sua opinião, tais efeitos de sugestão surgiriam a partir dos objetos e da cenografia montada? Como uma breve nota, acrescento que visitei, em Londres, Benjamin Pollock's Toy Shop em Covent Garden, que materializou seu conto "The Boy in Green Velvet" diante de meus olhos. O teatro de papel – um fenômeno bastante inglês, se bem que adotado no Continente – sempre me fascinou. Penso que o motivo seja o mundo muito peculiar e estranho evocado nesse brinquedo, do teatro do século XIX anterior ao advento do "realismo". Já em “The Dreams of Cardinal Vittorini”, usei vários manuscritos e documentos para materializar mundos bem distintos do nosso, estranhos e terríveis, que nos devolvem uma estranha e distorcida imagem de nossa realidade. Seres humanos podem ser bastante responsáveis no mundo em que vivem: os mundos de Alfred Vilier e do Cardeal Vittorini em “The Boy in Green Velvet” e “The Dreams of Cardinal Vittorini” respectivamente são temíveis e distintos do nosso, assim espero, mas possuem o poder de infectar nosso mundo e isso é bastante interessante para mim. Um tema persistente em minhas histórias, muito provavelmente tirado de exemplos da vida cotidiana, é a maneira como pessoas de egos poderosos podem, sem o devido cuidado, dominar a vida de outra pessoa. Qual diferença você percebe, em termos de construção, entre narrativas longas e breves, como por exemplo as que vemos nas coletâneas da Tartarus Press, se comparadas com romances como Virtue in Danger (cujo subtítulo é bastante sugestivo, The Metaphysical Romance)? Você teria alguma preferência entre os dois formatos? Tenho uma tendência em adotar a forma do conto mais longo e da novela na qual possam ocorrer vários "atos" mas onde um único tema ou imagem possa ser sustentado sem causar cansaço no leitor. Em minhas duas novelas, The Dracula Papers e Virtue in Danger, criei um mundo, um microcosmo, no qual eventos ocorrem. No caso de Virtue in Danger, o mundo criado é bem estreito e circunscrito – o quartel-general, localizado na Suíça, de uma "seita" – mas que ao ser povoado, me obrigou a criar uma ampla gama de personagens e um espectro amplo de ação, do trágico ao farsesco. O conto é o meio mais poderoso para evocar um clima, uma atmosfera, um personagem. No formato mais longo da novela tal clima ou atmosfera acaba dissipada ou simplesmente muito opressiva para o leitor. Chekhov, Maupassant e Walter de la Mare, para citar três dos maiores contistas de todos os tempos, eram todos eles mestres do clima e da atmosfera. Você parece confortável em trabalhar elementos fantasmagóricos associados a gadgets contemporâneos, de TVs a consoles de video-game, o que é curioso uma vez que muitos autores de ficção imaginativa contemporâneos (como por exemplo Mark Valentine ou D. P. Watt) parecem preferir gadgets do passado ou objetos de outra natureza. O que você tem a dizer a respeito dessa sua facilidade com os novos objetos de fantasmagoria? Eu acredito em um reino metafísico. Prefiro a palavra metafísico a sobrenatural porque não vejo tal reino como "super", o que seria acima da natureza, mas sim como "meta", trabalhando ao lado do mundo físico. Do meu ponto de vista trata-se de realidades vivas, portanto que podem tanto emergir de um computador quanto de um grimório antigo. Além disso, a tecnologia moderna está constantemente invadindo o antigo mundo da magia. Algumas centenas de anos atrás algo como a televisão seria visto como algo "mágico", profundamente sinistro. Da mesma forma, a "pedra de vidência" do Dr. Dee seria vista por nós como uma espécie de televisão primitiva. Toda a tecnologia, ademais, é uma faca de dois gumes. O equipamento de vigilância que existe em meu conto “Evil Eye”, por exemplo, pode ser usos bons ou, como no caso da história do conto, finalidade completamente maligna e pode ser carregado com a maldade de seus usuários abusivos. Em sua novela mais recente, Virtue in Danger, temos um movimento quase religioso e uma rica galeria de personagens, ambos parecem surgidos dos melhores filmes de Luis Buñuel. Alguns críticos, como D. F. Lewis, falam em algo de Hitchcockiano na ambientação e nas nuances na novela como um todo. Você poderia comentar algo a respeito da construção desses personagens em particular? Haveria alguma influência cinematográfica? É interessante você mencionar essas questões uma vez que eu escrevi Virtue in Danger como um roteiro cinematográfico. Era promissor mas muito extenso e eu consultei a respeito disso pessoas que conheciam melhor o universo cinematográfico que eu. Naturalmente, eu via essa história cinematicamente – em outras palavras, em "cenas" com close-ups, planos gerais, montagens, "desvanecimento" e coisas do gênero. O ato de escrever, para mim, na verdade se aproxima em geral da simples descrição e transcrição de diálogos de um filme mostrado em minha mente. Muitos dos personagens nesse livro são livremente derivados de figuras históricas reais, a maioria das quais nunca conheci pessoalmente. Mas possuo uma forte impressão delas a partir de seus escritos e das anedotas sobre elas contadas por outras pessoas, estas que realmente conheci. A chave para mim, no caso dos personagens, é sempre o discurso. Se eu puder ouvir a voz delas falando, saberei como trazê-las à vida. No caso do personagem central Bayard, por exemplo, tratava-se de uma esquisita mistura da cordialidade de professor de escola com pietismo quase religioso em seus diálogos, o que libera o personagem e suas inerentes contradições. As pessoas muitas vezes, inadvertidamente, revelam mais sobre elas mesmas quando estão sendo insinceras. Um dos elementos que torna suas tramas notáveis é, sem sombra de dúvida, seu trabalho de ilustração gráfica das histórias, que estabelece diálogo com o universo ficcional do texto. Nesse sentido, contudo, não se trata apenas de "ilustração" do texto narrativo, mas uso do elemento visual como um disparador de significados do que vemos expresso ou sugerido pela trama. Assim, como se dá seu trabalho de criação como ilustrador? Você escreve a história e depois realiza a síntese imagética ou vice-versa? A imagem é sempre feita depois, quando a história está completa. O trabalho de criar as ilustrações para uma coletânea é realizado somente após todas as histórias estarem completas e um índice, já montado. Aprecio bastante os momentos em que estou criando as ilustrações porque posso ouvir música durante o processo. Não é possível para mim ouvir música ao escrever. Nunca criei ilustrações como simples demonstração de um evento na história; ao invés disso, realizo uma materialização impressionista de uma ou mais imagens evocadas pela narrativa. Portanto, elas provocam um reflexão ou intuição a respeito da trama. Aqui está minha ideia geral a respeito da história, poderíamos dizer. Ela dará a você uma intuição posteriormente, mas que não é definitiva; não é mais válida que a sua, do leitor. O elemento principal para a compreensão da história deve ser a imaginação do leitor; meus desenhos são apenas um buraco de fechadura adicional para espiar esse significado. Com minha experiência ao longo dos anos, valorizei mais e mais o processo de criação de ilustrações e estou consciente que tal característica ajudou a me diferenciar de outros autores desse gênero! A ironia é um efeito que parece surgir das mais variadas e complexas formas em seus contos e romances. A forma como ela surge, por exemplo, nos contos “The Golden Basilica”, “Lapland Nights” ou “The Complete Symphonies of Adolf Hitler” é quase a concretização de um tratado filosófico a respeito da destruição do significado aparente diante de novas possibilidades – algo próximo da ideia de ironia em um Kierkegaard, por exemplo, que postulava sobre como "uma vida digna" começaria com a ironia. A fonte do efeito de ironia em suas tramas seria imaginativa ou filosófica? Jules Renard escreveu em seu diário: “A ironia não seca o gramado. Apenas queima as sementes.” Concordo com ele. A ironia é a expressão consciente de uma realização de que existe uma brecha entre a ilusão humana e a realidade. Nenhum escritor sério pode se dar ao luxo de não ter o senso de ironia, mas isso não deve impossibilitar a compaixão. Devemos estar atentos da "vacuidade dos desejos humanos" e de certa inutilidade da maior parte das realizações humanas. Contudo, isso não deve nos tornar insensíveis à tristeza com tudo isso. “A vida é uma comédia para aqueles que pensam e uma tragédia para aqueles que sentem”, como escreveu Horace Walpole. Para um escritor, a vida deve ser tanto tragédia quanto comédia, muitas vezes simultaneamente. Colocando de outra forma, tanto distanciamento quanto empatia são necessários. Minha tia, a novelista e poeta Stella Gibbons, sempre discutia essas ideias comigo. Ela chegava a tais conclusões das leituras que fez do autor que mais admirava, Marcel Proust. Haveria algum interesse de sua parte na criação (ou recriação) de sua ficção estranha/imaginativa/fantástica para o teatro ou cinema? Como você pensa que suas tramas funcionariam em meios audiovisuais e teatrais? Claro que há. Afinal, comecei minha vida como dramaturgo depois de tudo. Trata-se de uma área que espero explorar melhor nos próximos anos. Esta entrevista foi realizada graças ao auxílio da Fapesp, como parte de atividades de minha pesquisa de pós-doutorado. Os curiosos mecanismos e artifícios da Arte moderna permitiram o ressurgimento da figura do polígrafo – o artista/cientista que tenta dominar diversas matérias do Espírito e da Forma disponíveis nos territórios já conhecidos e inexplorados das conexões entre a Cultura e a Natureza. Em geral, tal figura costuma ser representada por nomes como os de Leonardo Da Vinci, Athanasius Kircher ou Emanuel Swedenborg. A visão poligráfica do universo exige um deslocamento singular do problema concreto (em geral, de natureza tecnológica) para camadas mais abstratas da Cultura, que envolvem a linguagem e a cognição: tal deslocamento faz da obra de um polígrafo um sobrevoo complexo que assinala limites e possibilidades da linguagem, mesmo quando a "teorização" (pois a criação em múltiplas áreas do conhecimento conduz necessariamente a um esforço de contínua teorização e justificativa) se mostra absurda, ultrapassada ou inválida. Parte do espírito do Renascimento, o polígrafo reaparece no século XX em figuras como o italiano Luigi Russolo, o russo Velimir Khlébnikov, o argentino Xul Solar ou o professor, editor, gráfico, filantropo, filólogo português Paulo de Cantos (1872-1979). Contemporâneo de modernistas como Fernando Pessoa, Cantos construiu uma obra baseada na divulgação imaginativa da Ciência em livros como Astrarium (1940) ou O Homem Máquina (1930-36). Mas, em Cantos, a imaginação sempre ultrapassa o ímpeto sistemático da divulgação dos atrozes ou benéficos desdobramentos da Ciência e da História, na construção de imagens tipográficas e de novos fluxos textuais a partir de textos edificantes de cientistas e filósofos.

A obra "cantiana", como costuma ser chamada por seus novos pesquisadores, invisível e ignorada por bom tempo, começa a ser descoberta agora por jovens designers portugueses, encantados pelo uso criativo de elementos tipográficos e editoriais nos estranhos livros editados por Cantos. Contudo, a concepção original e poética dos fluxos de linguagem do autor ainda aguardam análise sistemática. Abaixo, imagens dos livros Astrarium e Adagios/Maxims (1946), retiradas de artigos nos sites Montag e The Ressabiator. Um interessante vídeo produzido e publicado pela revista Público, abordando as iniciativas de redescoberta de Paulo de Cantos, pode ser visto neste link. Mark Valentine é um notável autor que trabalha a tradição contemporânea de uma ficção cujo nome é legião – fantástica, imaginativa, visionária, estranha, bizarra, sobrenatural, etc. Biógrafo de importantes autores contemporâneos da ficção imaginativa (como Arthur Machen e Sarban), estudioso do gênero em sua revista Wormwood e em seu blog Wormwoodiana, Valentine construiu uma ficção de detalhes, filigramas e deslocamentos sutis da realidade cotidiana em livros como Secret Europe (com John Howard), At Dusk (ambos pela Ex Occidente Press) e Seventeen Stories (pela Swan River Press). Não é absurdo afirmar que essa ficção elegante é dragada pelo poder de atração da poesia, como é possível ver em um dos seus mais recentes livros, Star Kites (da Tartarus Press).