|

Richard P. Martin em sua apresentação da Odisséia de Homero na tradução de Edward McCrorie (e que aparece como introdução da excelente edição do poema homérico lançada pela Cosac Naify) menciona como certa variação nos manuscritos remanescentes do poema épico grego abre a possibilidade de uma outra versão da Odisséia. Pois Atena, no primeiro canto, deixa clara sua intenção de inspirar o jovem Telêmaco, filho do Odisseu, a buscar informações do paradeiro do pai entre os reis e chefes militares gregos que já haviam retornado de Tróia. Os pontos cardeais dessa busca, a “telemaquia”, são bem conhecidos: Esparta e Pilos, cujos reis que deram depoimentos eram, respectivamente, Menelau e Nestor. Ocorre que alguns manuscritos remanescentes informam que Atena instruiria Telêmaco a visitar ao menos mais uma cidade, Creta, regida por Idomeneu. Martin, então, especula se não haveria uma versão mais longa da Odisséia, que se perdeu no limbo da História em algum obscuro processo de revisão textual provocado ou não por oscilação tenebrosa na qual uma porção – impossível determinar se considerável ou irrelevante – do poema desapareceu, provavelmente para sempre. É bem verdade que essa perda sobrevive em margens, em interstícios mais ou menos perceptíveis, em vestígios evocados pelo rigor arqueológico. Mas, como Martin afirma, existe sempre algo como “uma provocação” de que esse texto perdido ressurja, de alguma forma, em algum lugar, que essa parte seccionada e desconhecida nos revele algo da Odisséia, nos permita perceber o poema homérico de uma maneira nova. O texto perdido atiça nossa curiosidade e abre uma brecha na percepção estável que temos da Literatura, da História, do Conhecimento, do Universo. O livro perdido, ignorado, aniquilado – em uma palavra, possível – parece conter, ao menos para seu leitor potencial, uma parcela da revelação divina.

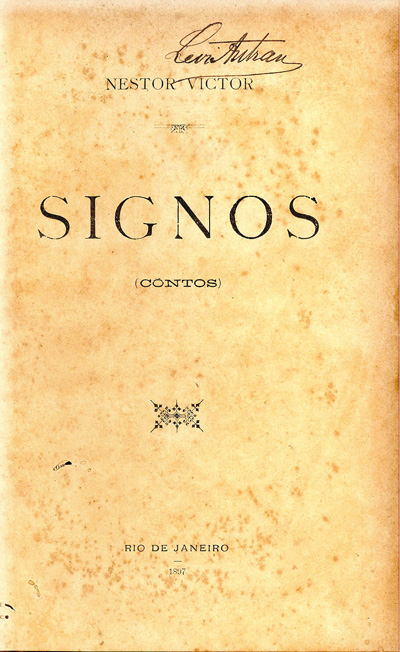

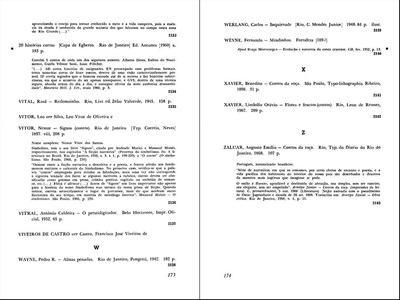

Curiosamente a mesma sensação extasiante diante da descoberta de uma obra de arte perdida, de uma narrativa truncada por espaços em branco, é frequente nas pesquisas e restaurações realizadas por historiadores do cinema. Talvez a proximidade narrativa com a literatura, a necessidade de reconstrução de uma história completa, torne os esforços de restauro cinematográfico dramáticos. Cópias raras de filmes quase extintos são encontradas em porões, trens militares abandonados e outros locais ainda mais improváveis. Matrizes tão desgastadas que exigem novos procedimentos, tecnologias e abordagens de um material fragilíssimo e, em alguns casos, inflamável. Um filme como Metropolis (idem, 1926) de Fritz Lang, por exemplo, apresenta uma história tão longa e complexa de restaurações, descobertas e recuperações desde seu lançamento até os dias de hoje (pois uma versão ainda mais completa do filme de Lang foi encontrada no ano de 2008 em Buenos Aires) que transforma-se em uma espécie de lenda contemporânea e a busca dos pedaços desse filme espalhados pelo mundo para que possam constituir uma totalidade possível, a moderna busca pelo Santo Graal. Outros filmes, que sobreviveram na forma de sequências de fotogramas como O Prado de Bejin (Bezhin lug, 1935) de Sergei Eisenstein excitam a imaginação do espectador da mesma forma como os registros de uma “telemaquia” mais longa excitam leitores de Homero: imaginamos o que seria possível a partir daquele fragmento de arquivo sobrevivente, excitamos nosso imaginário para as consequências de uma tal descoberta impossível. Um sentido de busca por uma utópica descoberta, pelo restabelecimento definitivo de um fragmento do passado – ou, ao menos, pela evocação daquilo que foi perdido – move os exploradores de arquivos que buscam recuperar, arrancar dos destroços de sucessivas tormentas históricas documentos de inegável beleza. Nesse processo, se deparam com alusões tão obscuras e esotéricas, evidências tão desconexas e difíceis de precisar que aparentemente abandonaram o terreno da pesquisa histórica e mergulharam nos fragmentos de algum sonho (ou pesadelo) coletivo da humanidade, materializado em uma obra artística. Poderíamos denominar os resultados das infindáveis investigações – para sempre incompletas pois a completude de pesquisas que possuam tal magnitude seria a recuperação completa e absoluta do passado – de tais exploradores ficções de arquivo. A ficção, aqui, não é apenas uma extrapolação de dada realidade histórica por meios narrativos e miméticos. Para autores como Jorge Luis Borges, por exemplo, ficcionalizar é construir um universo coerente, autoexplicativo e ordenado por leis peculiares complexas, que podem ser compartilhadas com a realidade por assim dizer “corrente”. Assim, no Manual de zoología fantástica, Borges tece uma interessante reflexão a respeito de como trabalhamos os dados da realidade ao questionar como a visão de animais selvagens no zoológico não provoca em um espectador infantil absoluto terror mas, antes, admiração e até mesmo terno carinho, de modo que o passeio ao zoológico costuma figurar entre as diversões da infância. Borges nos oferece então sucessivas explicações imaginativas para a situação por ele descrita, todas eventualmente válidas ou falsas, vinculadas ao senso comum ou a grandes tradições do pensamento filosófico como a de Platão ou Schopenhauer. A ficção, nesse sentido, ganha o curioso estatuto de uma possibilidade interpretativa funcional dos dados factuais, captados por nossos sentidos e/ou por nossa consciência e que, brutos, nada significariam sem nossa atividade interpretativa. O pesquisador cujo trabalho se relaciona com o que aqui definimos como ficção de arquivo, portanto, trabalha nas margens e nos limites entre realidade, registro histórico, memória e ficção, especialmente quando precisa descrever ou reconstruir elementos de obras perdidas, como biografias, trajetórias, possíveis destinos. Da mesma forma, o ficcionista de arquivo precisa ultrapassar os limites usuais e demarcados dos discursos literários: o ensaio especulativo atravessa as fronteiras da narrativa, a rememoração se aproxima da reflexão histórica, a descrição torna-se, sem aviso, uma projeção poética. Uma história arqueológica da ficção de arquivo é tarefa que ainda necessita ser realizada, mas podemos afirmar que um de seus patronos é o já citado Jorge Luis Borges. As criações de Borges colocavam instâncias do discurso literário em conflito, deslocava-as para o campo do paradoxo. Assim, há fabulações imaginativas que poderiam ser estudos literários (como no conto “Pierre Menard, autor del Quijote” da seção El Jardín de senderos que se bifurcan que está em Ficciones), ensaios filosóficos com certa ressonância poética e narrativa (Historia de la eternidad), estudos literários que mergulham nas profundezas do imaginário em busca de novas interações e formas (o já mencionado Manual de zoología fantástica). Mais atualmente, alguns autores que transitam por esse universo equívoco merecem destaque. Luiz Nazario, no Brasil, trabalha com os arquivos fornecidos pelo imaginário cinematográfico, literário e filosófico, especialmente quando abandonados, deixados de lado ou relegados ao injusto esquecimento. Na Europa, autores como Mark Valentine (em Wraiths e And I’d Be the King of China) e Andrew Condous (Letters from Oblivion) – cujos focos são, respectivamente, a produção literária inglesa na última década do século XIX e o grupo surrealista romeno Infra-noir – realizam minuciosa recuperação de obscuros momentos da literatura, inclusive emulando o estilo e perspectiva de seu objeto, buscando quase a reprodução das obras perdidas, dos projetos abortados. Trata-se de uma impressionante demonstração do poder sugestivo da ficção de arquivo, ao explorar a imaginação e o desejo humanos realizados nos livros, especialmente aqueles desaparecidos no horizonte da História. ••• A coletânea de contos Signos, de Nestor Vítor, teve um curioso, estranho destino. Impresso pela Typographia Correia, Neves em 1897, teve recepção calorosa à época, incluindo imponente resenha de Cruz e Sousa, publicada na revista República a 23 de agosto de 1897 que dizia: "O surpreendente e curiosíssimo artista dos Signos, que agora tão soberbamente se manifesta nas páginas deste livro de uma alta significação estética, tão anunciante de segredos, tão revelador de mistérios e tão sugestivo de majestade, é um dos raros poderosos que têm o dom magnífico e mágico de violentamente arrebatar, a nossa alma, de a fazer tremer e soluçar de comoção diante da sua.” Mesmo assim, o livro de tiragem limitada nunca teve uma segunda edição. Uma vez que o papel do próprio Nestor Vítor no quadro geral do simbolismo brasileiro acabou deslocado ao de colaborador crítico de Cruz e Sousa, além de poeta/prosador menor nas horas vagas, a reedição de uma obra como essa deixou de ter qualquer prioridade. Esgotado, o livro acabou desaparecendo de vista, não tendo espaço sequer nas coleções particulares de bibliófilos ou de pesquisadores do simbolismo. O estudioso Marcelo José Fonseca Fernandes, em sua tese de doutorado apresentada na UFRJ com o título O conto simbolista no Brasil seguido de antologia comentada, menciona a dificuldade em ter acesso ao livro, pois os contos que nele figuram sequer chegaram a ser transcritos em outra coletânea. Segundo Fernandes, há apenas um único exemplar nos grandes acervos nacionais – que incluiriam a Fundação Biblioteca Nacional e a Coleção Brasiliana, da USP – passível de consulta, mediante prévia solicitação e agendamento, na Fundação Casa de Ruy Barbosa. A tese de Fernandes, aliás, é um dos poucos locais em que podemos encontrar a reprodução de contos do livro Signos. Como se deu tal fenômeno, de uma obra de inegável valor – histórico e artístico – reconhecido pelos contemporâneos ser praticamente ignorada como se sequer tivesse existido? Uma hipótese que poderíamos formular é que a avalanche crítica detonada pelo modernismo aniquilou a proposta estética e o sentido literário da literatura simbolista. É bem verdade que algo dessa avalanche exista em tradições literárias pelo mundo, mas no Brasil a eficácia do turbilhão de julgamento crítico do modernismo, notadamente com as escolas literárias que surgiam como concorrentes, foi muito mais sistemático, atingindo também a pesquisa acadêmica. É necessário destacar que a estética simbolista em certos enclaves do Brasil – como o Paraná, estado natal de Nestor Vítor – tornara-se algo como uma estética oficial e autores modernistas locais após a Segunda Guerra Mundial, como Dalton Trevisan, lutavam diretamente contra esse simbolismo canônico regional. Assim, críticos como Alfredo Bosi em seu História concisa da literatura brasileira, serão impiedosos na avaliação da prosa simbolista – ainda que o próprio Bosi conceda que Signos era, de fato, obra original –, uma ficção cujo lugar comum seria o fácil elogio da loucura, um resoluto dar de costas para o cotidiano e o terra-a-terra. Esse criticismo que se define pela percepção realista da narrativa – elencada como parâmetro qualitativo em termos estéticos – relegaria à vala comum empreendimentos literários, poéticos e narrativos produzidos no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, material que mesmo pesquisas sistemáticas e importantes panoramas, como os de Andrade Muricy e Massaud Moisés, não foram capazes de resgatar. O já mencionado pesquisador Marcelo José Fonseca Fernandes destaca como o ostracismo que atingiu os simbolistas (notadamente em suas experiências no campo da prosa narrativa) os marginalizou de tal forma que sequer tiveram acesso às notas de rodapé da história da literatura brasileira. Autores como Nestor Vítor, Lima Campos, Rocha Pombo, Medeiros e Albuquerque, entre outros, tiveram algumas de suas obras limitadas às primeiras edições, algumas eventualmente preservadas em arquivos espalhados pelo Brasil ou praticamente invisíveis mesmo para o leitor especializado. As possibilidades dessas obras serem resgatadas de seus abismos de esquecimento estão nas mãos de editores independentes como Camilo Prado, a frente da Edições Nephelibata, repetindo ironicamente os padrões do passado: edições em tiragens pequenas, destinadas a connoisseurs. Os críticos que tiveram contato com Signos são unânimes em destacar a originalidade da prosa de Nestor Vítor. Ao menos uma das narrativas, a novela “Sapo” com suas 79 páginas, em que a degradação e o isolamento transformam seu protagonista em batráquio humano, uma premonitória antecipação de A metamorfose de Franz Kafka. Nas poucas páginas de Signos reproduzidas na tese de Marcelo José Fonseca Fernandes, é possível perceber que Nestor Vítor, aprofundando matizes do simbolismo e do decadentismo, encontrou fórmulas narrativas que dialogavam com a fábula, o poema em prosa, a narrativa evocada por imagens obscuras e simbólicas, não por encadeamentos lógicos ou referências imediatas. Trata-se de um processo de estilização que se comunica com a obsessão descritiva e ornamental de autores do Nouveau Roman, como Alain Robbe-Grillet, da mesma forma que com a literatura plena de artifícios de Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy-Casares. Essa prosa ornamental, descritiva e “obscura”, que opta por encadeamentos imagéticos e não sequenciais, violava certas convenções estabelecidas desde antes da modernidade literária no Brasil – mas adotados por tal modernidade –, notadamente a necessidade referencial, realista ou irônica. De fato, uma ficção que se desdobrava em torno de imagens imaginativas, extremamente elaboradas, seria intolerável para setores reacionários da crítica literária, representados por José Veríssimo que afirmava ser o simbolismo como “mero produto de importação”. Contudo, mesmo críticos surgidos após o modernismo, como Alfredo Bosi, reforçariam a imagem de um movimento alienígena, “surto epidêmico”, corpo estranho na ordenada constelação literária brasileira. O chauvinismo aberto ou velado do modernismo e da crítica literária brasileira, tanto anterior quanto posterior a 1922, não perdoariam a percepção internacionalista e anti-patriótica do simbolismo/decadentismo, a disposição em abandonar a gaiola de ferro da referência na realidade histórico-social brasileira. A verdade é que obras como Signos, exiladas da literatura brasileira em uma espécie de limbo do esquecimento, só podem ser resgatadas através da coragem de editores visionários como Camilo Prado ou pela ficção de arquivo, que possibilitaria ao menos a evocação da obra que reverberaria na imaginação do leitor e manteria viva a memória do livro. Pois, em alguns casos trágicos, será essa memória o único testemunho da existência daquilo que foi definitivamente perdido, esquecido. Artigo realizado com o apoio do programa PNAP-R da Fundação Biblioteca Nacional. Abaixo, descrição do livro Signos pelos Anais da Biblioteca Nacional (vol. 87, 1967) e frontispício da obra, em imagem retirada de leilão de livros raros que ocorreu no ano de 2013.

5 Comments

Marcelo Fernandes

4/13/2015 03:13:56 am

Prezado colega, é com grande contentamento que tomo conhecimento da citação à minha recente tese na UFRJ. Gostaria de ampliar esse contato, estendê-lo no que eu possa ajudar, também. E caso julgue oportuno, passe o meu e-mail ao Camilo Prado, da Nephelibata.

Reply

Alcebiades Diniz Miguel

4/13/2015 03:45:42 am

Agradeço seu comentário, caríssimo Marcelo. Entrarei em contato com o Camilo, sim.

Reply

Marcelo Fernandes

4/13/2015 04:29:38 am

Caro Alcebiades, esqueci-me de oferecer as capas dos livros raros, fotografadas por mim, as quais reproduzo na tese. Caso queira incluí-las no seu post, posso enviá-las em jpg, ok?

Alcebiades Diniz Miguel

4/13/2015 06:24:21 am

Caro Marcelo, 8/7/2018 07:18:59 am

Chamo-me Mariano Martin Rodriguez, de nazionalidade espanhola e residente a Bruxelles (Bélgica). Edito a revista online Hélice: www.revistahelice.com

Reply

Leave a Reply. |

Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos

January 2021

Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed