|

Nos últimos meses, o blog esteve parado, estacionário, dormente e isso por diversos motivos. O acúmulo de trabalho, entre muitos outros problemas, contribuíram para essa ampla pausa. Mas houve algo de bom nessa breve morte do blog: a possibilidade de aprofundar certas reflexões. Talvez a mais fundamental de todas surgiu da leitura do notável trabalho da pesquisadora Évanghélia Stead, La Chair du Livre. Ao final do século XIX, poetas, narradores, artistas, editores, críticos e leitores perceberam que mesmo o espaço em branco da página, que poderia a qualquer momento se transformar em um verdadeiro golfo do vazio, do nada, um deserto no qual as palavras se deslocariam como exploradores em um ambiente inóspito. Como bem escreveu Stead: "Imagens e estampas, dobraduras, capas e encadernações, ornamentos, grafismo e tipografia, até mesmo a tinta e as letras, os insetos que caminham através de um deserto de papel e que foram dotados de um sentido intelectual, poético e sensual."

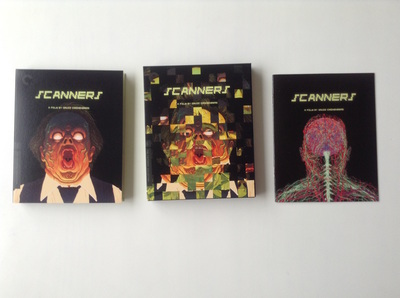

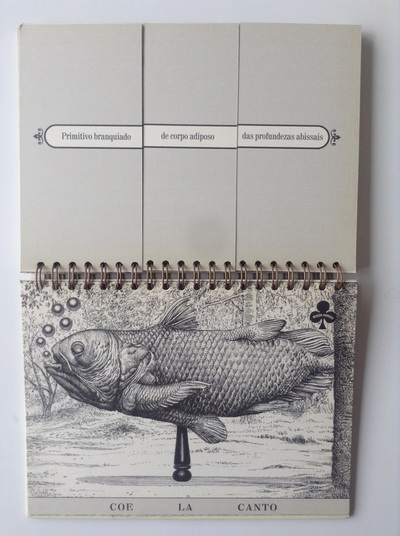

Mas se os espaços em branco da página ganhavam essa nova conotação, o que não dizer de outros objetos, que por meio do design se aproximaram de uma forma ou de outra do livro como objetivo, transformando-se em possibilidades de construção narrativas e poéticas únicas, singulares. Essas novas formas materiais associadas ao livro que implementam processos narrativos e poéticos também estarão representadas aqui, na forma das usuais breves análises. Trata-se, portanto, de uma expansão, que nós seguimos de bom grado: o códice que se transmuta em outros objetos, oferecendo ricas e novas possibilidades de leitura. Mas isso não quer que abandonaremos nossos antigos métodos e objetos de análise – teremos, em breve, o retorno das entrevistas com autores contemporâneos. De qualquer forma, esperamos que nossos leitores aproveitem essa nova fase e que descubra, conosco, a amplitude feroz do livro. Imagens: edição em blu-ray do filme Scanners, de David Cronenberg, lançado pela Crtiterion, pop-up no interior do CD Konchuuki da banda de rock noite japonesa Merzbow e o livro combinatório Animalário Universal do Professor Revillod, de Javier Sáez Castán e Miguel Murugarren (edição portuguesa da Orfeu Negro).

0 Comments

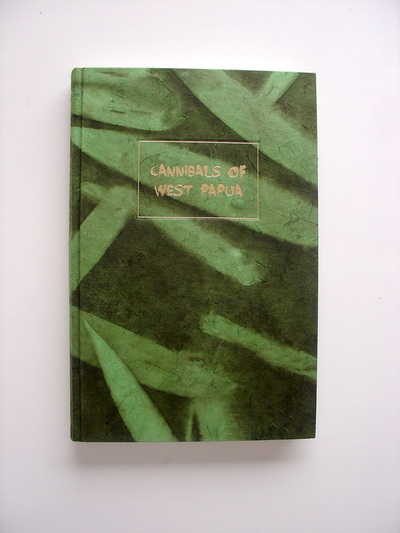

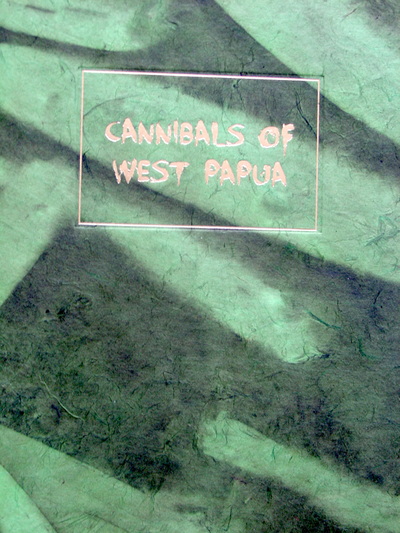

Theodor Adorno e Max Horkheimer, em um aforismo particularmente feroz da última parte de A dialética do esclarecimento – tratado sobre as armadilhas da racionalidade técnica –, aproximam o arúspice em um altar pagão do acadêmico trabalhando em uma mesa de dissecação de seu ultra-moderno laboratório de fisiologia. Para os dois filósofos alemães, ao representar o homem, o dono da razão, tanto o sacerdote quanto o cientista estariam dedicados à observação extática da Natureza em agonia sangrenta, provando vagarosamente o prazer perverso que tal atividade pode fornecer. Evidentemente, não se trata do sofrimento da Natureza enquanto totalidade, mas das vítimas potenciais e preferenciais, vistas como elos mais fracos nas correntes terríveis da lógica natural e social – os animais capturados, as fontes naturais de fácil acesso, as comunidades pacíficas e isoladas, os grupos humanos segregados, as mulheres – e escolhidas para o sacrifício. Diante de todo o sangue, das vísceras, das feridas abertas e do tormento, os donos do saber (científico ou ritualístico) buscam sinais, evidências, portentos. Portanto, nesse aforismo de título “O homem e o animal”, temos diante de nós a tese, central para Adorno e Horkheimer, de que a exploração brutal e temível da natureza espelha a brutalização do homem desde a origem mais remota. A Natureza devastada e a Humanidade submetida se refletem, iluminando em um e outro caso pontos, detalhes e aspectos degradantes. Assim, no brutal Cannibals of West Papua, romance de Brendan Connell recém lançado pela Zagava Press não apenas retoma a tese dos filósofos da Escola de Frankfurt como a vira ao avesso graças aos recursos quase ilimitados de uma narrativa intrincada e fluida, que dá ao leitor a sensação vertiginosa de risco, como o que possivelmente devemos sentir ao adentrar uma floresta desconhecida, não-civilizada.

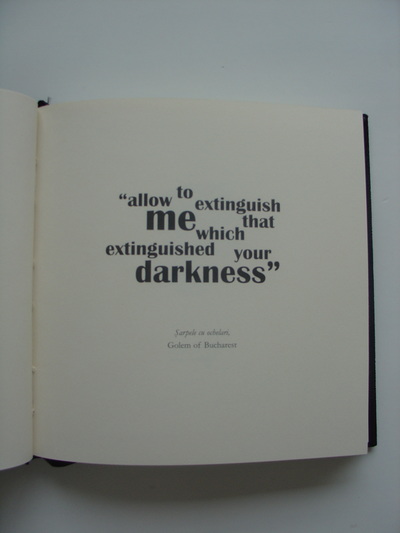

Em sua viagem para a América do Sul em 1832, Charles Darwin descreveu profundamente impressionado uma tribo de nativos da Tierra del Fuego que estavam em um estado primitivista que beirava o inconcebível ao jovem naturalista vitoriano: “É difícil para qualquer um acreditar que eram criaturas humanas, habitantes de nosso mundo”. Essa tribo, os Selk’nam, tiveram seu testamento fotográfico um breve momento antes da extinção graças ao padre Martin Gusinde, de nacionalidade austríaca, entre 1918 e 1924 (essas fotografias foram publicadas no livro The Lost Tribes of Tierra del Fuego). A árdua luta de Gusinde em preservar ao menos a imagem e a memória dos Selk’nam entrava em conflito com a fúria genocida de Julius Popper, engenheiro romeno que realizava caçadas humanas desde o início da década de 1890, com a intenção de pacificar o território, facilitando o trabalho de mineradores e pecuaristas. Não me surpreenderia se os caçadores de índios da Patagônia – adeptos, aliás, da fotografia documental, especialmente para registrar suas presas humanas – imaginassem que os Selk’nam, com seus rituais estilizados e complexos, fossem canibais pois um raciocínio assim auxiliaria na racionalização dos assassinatos. Por outro lado, um hipotético encontro entre Gusinde e Popper (impossível, pois o segundo morreu em 1893) colocaria frente a frente percepções opostas de barbárie, civilização, progresso, diálogo, paz. Os personagens centrais de Cannibals of West Papua, Dom Duarte Ramiro e Pe. Massimo Tetrazzini encarnam exatamente as posições extremas do escopo civilizacional – o primeiro, pregando a conversão forçada e a imposição da racionalidade industrial; o segundo, adepto de uma posição menos radical, em busca de algum entendimento com os nativos. Isso não quer dizer, contudo, que o romance se baseia em oposições maniqueístas: além de personagens secundários trazerem algumas nuances à questão (como Manuel Sergio, o piloto do helicóptero, ou Vali, um dos nativos da tribo de Patntrm) a posição dos dois personagens principais está longe de ser sólida. Um caminho iniciático se impõem aos dois sacerdotes, caminho esse que o leitor acompanha ansiosamente, embora isso não queira dizer que o romance de Connell seja um suspense aos moldes convencionais de The Thirty-Nine Steps de John Buchan. Trata-se de uma narrativa muito mais complexa, que aproxima o Hades de feição dantesca aos infernos budistas orientais, a prosa das tramas de horror e a crítica da racionalizada destruição da Natureza e da Cultura, a poesia etnográfica das narrativas indígenas orais e a percepção das engrenagens infernais da Natureza e do Mundo digna de um Fitzcarraldo, de Herzog. A forma única dessa ficção surge em um relampejo logo na primeira página do romance, quando Dom Ramiro observa aterrorizado “that vast expanse of green, deceptively beautiful, without any signs of highways, housing or civilization – instead a flowing sea of hypnotic violence." Inicialmente, a proposta de Cannibals of West Papua era de ser a sequência de um romance anterior, envolvendo um dos protagonistas (Pe. Massimo Tetrazzini), The Translation of Father Torturo (Prime Books, 2005). Contudo, apesar dessa relação de continuidade, clara em alguns momentos relacionados ao passado de Pe. Massimo, Cannibals of West Papua funciona muito bem isoladamente. Ao valorizar um vasto universo evocativo que ultrapassa a Papua Ocidental, Connell evita com elegância as armadilhas da serialização de complexos narrativos. Tal elegância se manifesta em cada detalhe do romance, desde a linguagem até a criação uma atmosfera atemporal, apesar de todos os signos de modernidade que surgem especialmente na parte introdutória do romance. Após a descoberta de tribos isoladas e agressivas, na parte superior de um rio logo no capítulo V, a trama abandona qualquer restrição verista e casuística para mergulhar em um universo de caos, violência e sobrenatural, embora sem perder a sutileza e o desenvolvimento sistemático da estrutura. Como em The Day of Creation ou The Crystal World, de J. G. Ballard, o romance de Connell é atravessado por dois princípios conflituosos: o princípio da reversão e da hibridização. Não por acaso, a tradição (pictórica e literária) consagra esses dois princípios à caracterização do inferno – graças aos potentados da Terra (que são alvo do nojo e da cólera do autor logo na epígrafe), antigos e novos, nosso planeta adquire, a cada dia, as feições de um inferno contínuo e único, burocratizado e inescapável, como os descritos detalhadamente pela prosa sulfurosa de Connell. O livro enquanto objeto, produzido por Jonas Ploeger da Zagava, é intensamente belo. Existem duas edições, ambas com padrões aleatórios e únicos de folhas (uma delas, com apenas 26 exemplares, em couro). Esses padrões sugerem, tanto em termos visuais como táteis, uma floresta densa, misteriosa. É impossível não contemplar, durante a leitura, essa estranha e bela capa de vez em quando, em busca de alguma revelação hipnótica. Cada edição é assinada pelo autor e, embora não haja ilustrações – apenas uma espantosa máscara surge na página inversa à folha de rosto – a diagramação e o papel possuem um equilíbrio perfeito, o que facilita tremendamente a leitura. Uma singela e competente jóia editorial, a forma perfeita para um romance tão intrincado, que atinge o leitor – como queria Kafka – como um golpe de machado. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. Imaginemos que o universo da Cultura e da Arte pudesse ser organizado e estruturado como se fosse um imenso museu, tendo em vista aspectos estritamente cronológicos e canônicos. Teríamos um museu gigantesco, semelhante talvez ao British Museum ou ao Louvre, com uma seção central na qual encontraríamos os grandes representantes da cultura universal cuidadosamente catalogados para o deleite dos visitantes. Nos setores secundários, menores, teríamos autores e tradições menos “relevantes” ou ignoradas. Em um desses setores secundários, importantes em grandes museus para preservar o aspecto pitoresco e excitante da Cultura – além de permitir ao visitante a chance da descoberta e do inusitado, transformando o museu em uma espécie de sucedâneo de uma selva a ser explorada –, provavelmente descobriríamos a literatura romena, em outro a literatura brasileira e em um terceiro, talvez, a literatura guatemalteca. De fato, não há nada de excessivo ou equivocado em projetar uma concepção estética nesses moldes. Contudo, é possível inverter a perspectiva, um mergulho naquilo que foi produzido na Margem, fora desse eixo central. Indo ainda mais longe, existe a possibilidade de reconstruir a produção perdida e esquecida, a obra que não chegou a se concretizar ou que se perdeu, por um motivo ou outro. A perspectiva da margem e a reconstrução daquilo que foi perdido/destruído é uma atividade que supera o gueto do exotismo e retira o universo da Arte de um fechamento brutal, proporcionado pelo estabelecimento de hierarquias canônicas. Essa arqueologia do não convencional não busca uma nova Tróia homérica, mas os vestígios extintos das sereias, de Circe, dos cíclopes. E um dos mais destacados desses arqueólogos do imaginário é, sem sombra de dúvida, Andrew Condous, cujo Golem of Bucharest acaba de ser lançado pela L’Homme Recent/Ex Occidente Press.

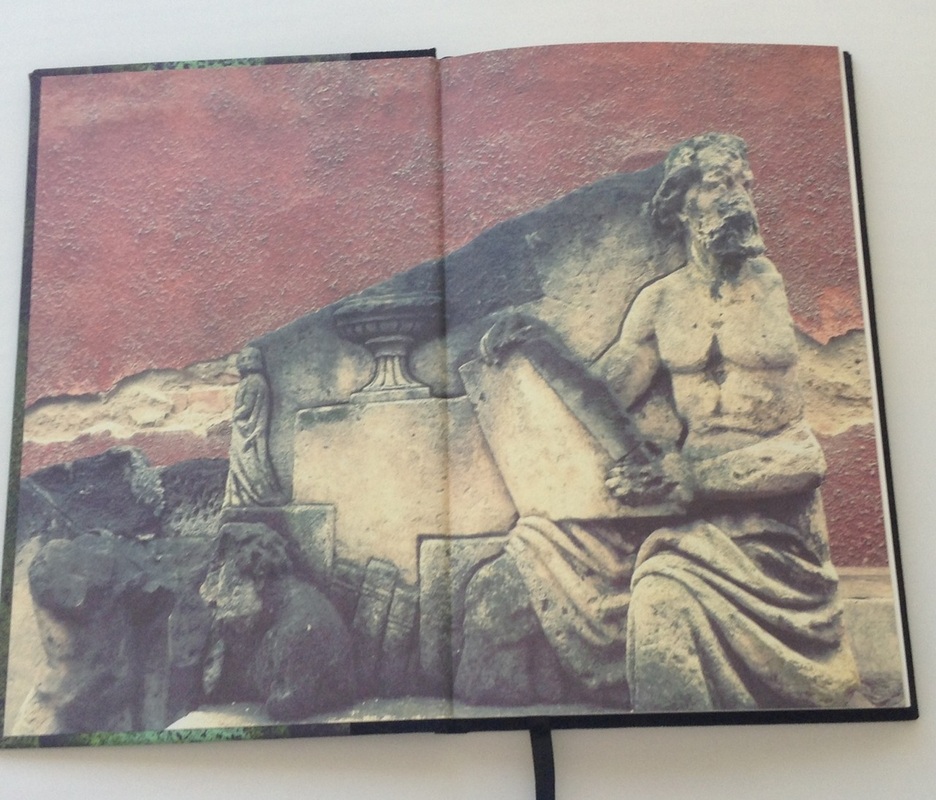

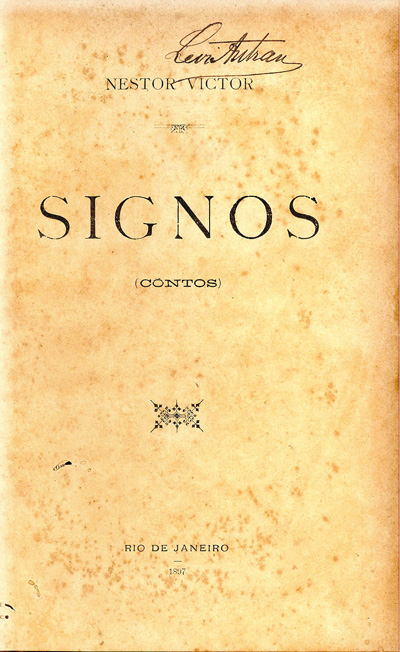

O “golem de Bucareste” do título é Horia Bonciu (1893-1950), novelista, poeta, jornalista e tradutor romeno de ascendência judaica. Tratava-se de uma figura enigmática em um rico momento cultural da Romênia, na qual abundavam figuras enigmáticas no universo artístico. É bem verdade que esse período – as quatro primeiras décadas do século XX –, apesar ou por causa da riqueza cultural mencionada, também foi politicamente turbulento, só encontrando a estabilidade proporcionada pela tirania fascista ou comunista. As tiranias desconfiam daquilo que não pode ser facilmente fichado e catalogado, o que resultou na marginalização de Bonciu ou, como bem definiu Condous: "Bonciu pode ser situado entre os rebeldes da vanguarda literária romena, um rebelde que se coloca contra a forma e o conteúdo. Outro fora-da-lei.” Assim, nada mais adequado que buscar os vestígios daquilo que esse fora-da-lei chegou talvez a planejar, estruturar, escrever e mesmo editar, mas que se perdeu no nebuloso e instável universo em que viveu. Para definir esse material obscuro, revelado através de cartas, anúncios em revistas, comentários, memórias, Condous utiliza a expressão grega Cryptadia, aquilo que deve permanecer obscuro, escondido. Se Cryptadia indica tudo o que já não pode mais sair das sombras, isso não quer dizer que a sugestão oferecida por esse material não possa contribuir se não para um completa recuperação do que foi perdido (a anulação da condição de Cryptadia), ao menos, para a reconstrução em novas bases. A arqueologia também é um trabalho criativo e poético, e isso compreendemos durante a leitura de Golem of Bucharest, a reconstrução de quatro livros perdidos de Bonciu. Cada um desses livros – “Parada Elefantilor”, “Concert la contrabas”, “Sarpele cu ochelari” e “O carte incomoda”, o último possui um título que curiosamente se assemelha à grande obra em prosa do autor português Fernando Pessoa, O livro do desassossego, publicado apenas em 1982 – permite a Condous uma possibilidade de extrapolação ficcional dos limites documentais por ele estabelecidos, bastante claros e bem estruturados. Essa extrapolação se situa entre aquilo que Bonciu poderia ter produzido e aquilo que Condous, de fato, produz – o arqueólogo abandona seu processo de síntese científica e encarna o médium espírita ou antes o xamã, que ao mesmo tempo evoca a obra perdida e a retrabalha em novos termos. As narrativas que surgem desse ponto intermediário entre arqueologia e xamanismo são, por sua vez, espantosas incursões na prosa absurdista, poesia expressionista, ficção fantástica e elocubrações existencialistas. O texto de Condous trafega entre os inúmeros arquétipos e mitos literários, facilitando a localização das ideias de Bonciu em um quadro historicamente mais amplo. Em “Parada Elefantilor” (A parada dos elefantes), temos esse estranho desfile de elefantes, animais fantásticos que transitam entre o bestiário medieval e a antecipação da peça Rhinocéros (1955) de outro romeno, Eugène Ionesco. Já em “Concert la contrabas” (Concerto de contrabaixo), temos construções poéticas seguindo a proposta de diálogo desse livro perdido entre poesia e a música dos quatro compositores prediletos de Bonciu (Gustav Mahler, Alexander Glazunov, Igor Stravinsky and Arnold Schoenberg). A musicalidade expressionista dos compositores e da poesia de Bonciu recriada por Condous ganham o primeiro plano. Logo, saltamos para o terceiro e mais longo capítulo, “Sarpele cu ochelari” (A serpente) que se destaca como uma pequena pérola da ficção fantástica, um diálogo com o Golem de Gustav Meyrink mas ultrapassa mesmo essa referência ao construir um monstro extremamente original e complexo. O último capítulo retoma “O carte incomoda” (O livro do desconforto) que, como o título indica, deveria causar, de fato, desconforto no leitor. Para obter tal efeito, Condous opta pelo aforismo que expressa desespero cósmico: "Experimentei a breve e veloz escuridão que rolava pela minha língua, gosto nauseante de vazio, de ecos perdidos, os fósseis de ecos, tragar o brilho de espelhos enegrecidos, o inverso de espelhos, o seco e insosso orvalho dos abismos, eflúvio de deuses mortos.” Se a tarefa de Golem of Bucharest pode parecer à primeira vista convencional, sua execução é única em cada uma de suas instâncias. Aquilo que surge após a leitura do livro de Condous não é apenas o retrato de um autor esquecido, historicamente injustiçado, mas o painel de uma época em que as esferas da criação e da destruição giravam com igual velocidade e intensidade. O trabalho de design do livro, por sua vez, é primoroso em cada detalhe, como usual da L’Homme Recent ou de qualquer outra aventura editorial da Ex Occidente Press. Cada um desses detalhes, por sua vez, carrega significados que se cruzam com aqueles suscitados pelo conteúdo do livro. Da sobrecapa, que apresenta apenas uma imagem cubista e as iniciais do autor até a capa negra que possui apenas uma ilustração. Do formato do livro às imagens internas cuidadosamente escolhidas. Enfim, trata-se de uma pequena jóia editorial, um livro de horas para colecionadores, connoisseurs e demais apreciadores do Livro como objeto. Nada mais adequado para Andrew Condous e seu The Golem of Bucharest, estranha e única mistura de ensaio e ficção, de recuperação e reconstrução, de resgate histórico e extrapolação narrativa. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. Se existe uma palavra que pudesse sumarizar a produção literária, o trabalho editorial e a ideia mesma do simbolismo no Brasil, tal palavra seria: temerário. Entrincheirados em revistas de baixa circulação e breve existência (embora espetaculares do ponto de vista tipográfico e artístico) e em livros de tiragens pequenas, objetos hoje raros e preciosos, posteriormente atacados e impiedosamente ridicularizados por gerações e gerações de grupos/autores modernistas que cultuavam formas mais ou menos ingênuas de épater la bourgeoisie. Tudo isso somado, temos um conjunto de estratégias que nitidamente estavam longe de um grau mínimo de eficácia, o que em termos literários implica em reconhecimento dentro de um cânone qualquer e a viabilidade editorial na forma de reedições, coletâneas, estudos críticos. O desligamento em relação a qualquer cânone estabelecido leva a alguns resultados imediatos, como o esquecimento, a caricatura esquemática, a percepção equivocada de irrelevância – marcas na leitura contemporânea da literatura simbolista produzida entre o final do século XIX e o início do século XX. Por outro lado, essas marcas que parecem exilar o simbolismo no olvido e na irrelevância possibilitaram um estranho desdobramento, um efeito colateral: a possibilidade de redescoberta de obras aparentemente perdidas. Aos que se aventuram pelos meandros dos sebos, das obras de referência como o Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro de Andrade Muricy, dos corredores das bibliotecas e, nos dias de hoje, dos arquivos digitalizados de hemerotecas e centros de referência documental, o prêmio é a descoberta de obras únicas e não destituídas de inovação, cujo inegável frescor de originalidade, esse élan vital, talvez tenha sido preservado pelo tempo em que permaneceram ignoradas.

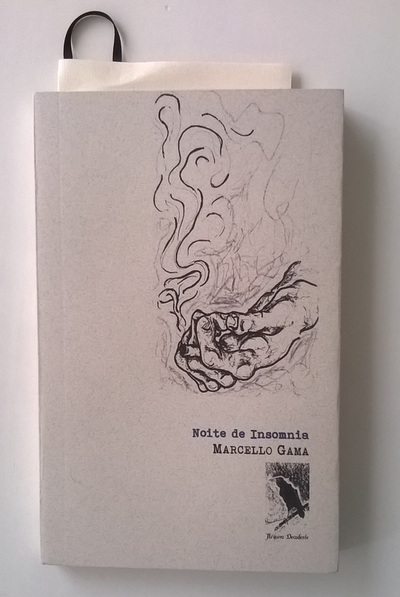

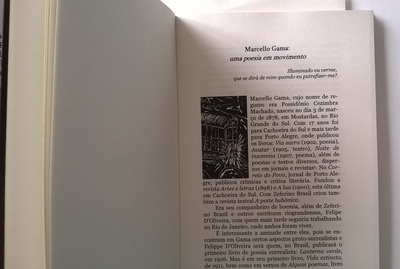

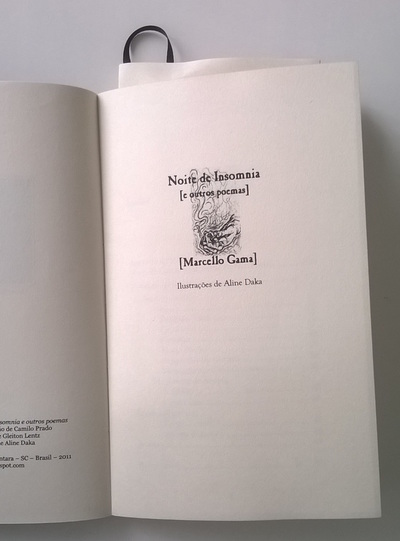

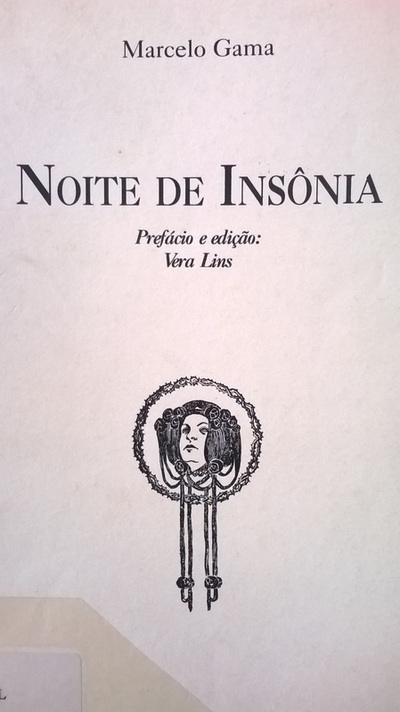

Essa sensação de que estamos diante de algo realmente inovador, a despeito de ter sido produzido no início do século XX, é exatamente o que sentimos quando nos deparamos com a poesia de Marcelo (ou Marcello) Gama, pseudônimo de Possidônio Cezimbra Machado. Nascido no Rio Grande do Sul em 1878, mas frequentador assíduo da boemia notívaga do Rio de Janeiro, Marcelo Gama (que adotou o pseudônimo como uma espécie de “denominação poética”, de nova identidade) teria breve mas ativa participação na vida cultural à época, dentro das já mencionadas estratégias culturais do simbolismo: publicou livros e textos em periódicos diversos, trabalhou na edição de revistas. Morreu em 1915 de forma prematura, brutal, premonitória: viajava de bonde quando um movimento brusco do veículo o projetou do alto do viaduto do Engenho Novo, uma queda de vinte metros de altura. A mecanização da vida cotidiana, denunciada em seus poemas, reagia vitimando o poeta que, ao menos, pode lançar o longo poema Noite de Insônia (ou “Insomnia”, na grafia original), contribuição originalíssima ao multifacetado painel da poesia brasileira do século XX. Noite de Insônia foi originalmente publicado em 1907, em Porto Alegre, pela oficina gráfica da Livraria Americana e, pela descrição que nos é oferecida por Vera Lins, a rara edição original do livro era dotada de uma extraordinária beleza artesanal: a capa, com a pequena mas significativa vinheta de uma cabeça de mulher com rosas nos cabelos circundada por espinhos, apresentava o título do poema em letras azuis, repetido a cada topo de página do miolo em letras vermelhas. O delicado trabalho editorial também se revela, de forma mais conceitual, no uso do espaço vazio da página para a disposição correta do poema, o que ocasiona efeitos ainda mais singulares, de extração mallarmeana, para as imagens ferozes construídas por Marcelo Gama. Pois o poema, apesar de trabalhar – o que é apontado já no título – com o que parece ser um tema “lugar-comum”, as dores solitárias do poeta, transcende qualquer restrição temática. Como aponta tanto Vera Lins quanto Camilo Prado, Noite de Insônia é um poema que beira a impossibilidade de classificação: há nele elementos narrativos que o aproximariam de um conto, equilibrados por certa intimidade escancarada pelo poeta que vemos nas confissões íntimas; ao anarquismo do poema, expresso em certos momentos pela menção direta de autores (Reclus, Hamon, Vandevelde, Nietzsche), somam-se imagens únicas e apocalípticas, nas quais corvos ferozes devoram o poeta vivo, enquanto demônios e uma “possessa turba” se entretem em sabá tenebroso. Essas imagens, de fato, tornam-se o elemento mais celebrado do poema – caveiras, corvos, demônios, paisagens transfiguradas pela agonia do poeta, tantas possibilidades de horror atravessam a mente do transtornado insone em sínteses expressionistas, como quando transforma as recordações em lesmas que rastejam pela superfície da mente, trazendo apenas certos fragmentos de reconhecimento, vagas possibilidades de trégua: "Num lento deslizar de babujentas lesmas, passam recordações: – Aquele beijo… Idílios... Um rancor que me faz franzir os supercílios... Das brumas do passado isso tudo ressumbra em farrapos de luz, tons velados, penumbra" Mas o poema não se esgota nessas imagens furiosas, pois há elementos de elaboração poética complexos, detalhados. Os espaços vazios dotam as reviravoltas da mente do poeta, acossada pela tortura da insônia, de um certo grau de suspense, como na descrição de imagens atrozes que se revelam um pesadelo, pois mesmo o breve período de descanso do insone é cumulado de torturas e sobressaltos. O despertar do pesadelo, nesse sentido, está longe de representar algum alívio – transtornado pela impossibilidade de dormir, o insone caminha até a janela do quarto, percebendo que despertara do horror onírico apenas para enfrentar o horror cotidiano. Ao final, um toque de metalinguagem, pois no poeta conclui sua ronda noturna com a promessa de “contar em verso esta noite de insônia”, gesto que parece abortado por uma fortuita “desgraça” final: “E zás! derramo a tinta. Uma desgraça! Horror! E para que desminta o azar, e em meu destino o agoiro não influa, corro à janela e atiro um jarro d’água à rua.” Esgotadas desde antes dos anos 1920, poemas como Noite de Insônia seriam invisíveis se não fosse o trabalho sério e consistente de estudiosos e editores (que se transformam em editores estudiosos) que recuperaram obras de autores como Marcelo Gama em um redimensionamento através de ensaios, estudos críticos e novas edições. É o caso das duas edições de Noite de Insônia que tenho diante de meus olhos. A primeira, lançada em 1995 pela Sette Letras do Rio de Janeiro, com estudo introdutório de Vera Lins, é uma bela versão atualizada da edição original de 1907, seguindo cuidadosamente várias das inovadoras idiossincrasias da edição original, a começar da belíssima capa. Mas se o livro da Sette Letras é inteiramente dedicado a Noite de Insônia, a edição lançada em 2011 pela Edições Nephelibata, de Santa Catarina, apresenta uma outra proposta, pois trata-se de uma coletânea que inclui outros poemas de Marcelo Gama, além da peça Avatar. Embora a seção dedicada à Noite de Insônia siga a formatação da editio princeps de 1907, o livro preparado pelo editor/pesquisador/escritor Camilo Prado traz algumas inovações consoantes ao tema/atmosfera da obra de Marcelo Gama, como as ilustrações expressionistas de Aline Daka. É necessário destacar que Noite de Insomnia (com a grafia original) da Edições Nephelibata faz parte da coleção Arquivo Decadente, recuperação preciosa levada a efeito pelo editor Camilo Prado dos vertiginosos e esquecidos mananciais da produção simbolista/decadente no Brasil. Assim Noite de Insônia está bem representado por duas edições únicas que respeitam o leitor e o poeta, e que preservam a aura do livro maldito, raro, único – objeto que a “razão do logaritmo”, como dizia Marcelo Gama, tenta a todo custo mas sem sucesso converter e/ou destruir. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. Das muitas invenções maravilhosas do engenho humano, deixadas de lado pelo inexorável progresso tecnológico, uma das mais saudosas deva ser provavelmente a lanterna mágica. Pois a projeção de imagens luminosas, que parecia criar todo um universo repentinamente de uma superfície bidimensional em branco pareceu aos nossos antepassados não apenas uma conjura mágica, mas mesmo a materialização perfeita dos jogos metafísicos de nosso mundo e da nossa existência. Não é por acaso que historiadores do cinema primitivo como Laurent Mannoni cheguem a lamentar a extinção dos espetáculos lanternistas – efeito colateral da ascenção do cinema, com suas “pobres” e instáveis, mas baratas, imagens em preto e branco nos primeiros tempos em que o cinematógrafo se impôs como divertimento óptico sem concorrentes. A possibilidade mágica da projeção de imagens mais ou menos fixas – uma vez que elas permitiam, ao sabor da habilidade do lanternista e da qualidade da máquina de projeção, efeitos diversos como fusões, alteração de foco, mudanças de cor, ampliações e reduções da imagem projetada. Por conta dessa versatilidade, que poderia modificar qualquer narrativa proposta pela sequência de imagens projetadas, a lanterna mágica tornou-se um poderoso reforço à ilustração, uma ferramenta preciosa em colóquios, exposições, aulas ou convenções científicas. Da mesma forma – e também por questões relacionadas ao “esclarecimento”, ainda que superficialmente – a lanterna mágica possibilitou esse espetáculo único que era a Fantasmagorie de Étienne-Gaspard "Robertson" Robert, que surgiu na virada do século XVIII para o XIX e que se beneficiou, para sua exposição de atrocidades, dos cadáveres decapitados ainda frescos das vítimas da Revolução Francesa.

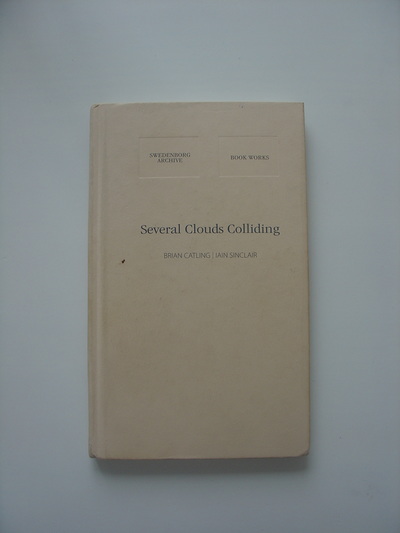

Para Robertson e outros concorrentes, que apresentavam espetáculos similares, tratava-se de uma luta contra crenças absurdas e irracionais em demônios e fantasmas empregando no processo de desmistificação o mesmo “veneno” que pretendiam combater – fantasmas, demônios, esqueletos e demais aparições que voavam graças aos trunfos da projeção. Robertson, assim, não apenas impulsionou o gênero gótico – que saltava da literatura e ganhava um aspecto audiovisual a cada espetáculo fantasmagórico – como, de certa forma, colocava em questão a própria estabilidade do mundo percebido pelos sentidos, o mundo que parecia (e ainda perece, em alguns casos) tão sólido e confiável. Nada mal para um aparato inventado no século XVII, de provável paternidade flutuante (entre dois sábios/cientistas/inventores de temperamentos e naturezas bastante distintas, Athanasius Kircher e Christiaan Huygens). Baseada em um princípio de projeção muito mais antigo: a luz artificial de velas e os efeitos de sombras móveis projetadas – descrito em escritos de autores como o poeta Mathurin Régnier e Jean Prevost ainda no século XVI – a lanterna mágica surge como uma invenção par excellence de uma era que teria na crença segura na beleza e na validade do progresso científico seu vértice. Talvez por isso seja um outro sábio, inventor, polígrafo do século XVII, Emanuel Swedenborg, não diretamente relacionado à invenção da lanterna mágica, quem ofereça a mais peculiar forma de aproximação para com aquele popular aparato óptico e luminoso. Para Bernhard Lang, na introdução para a tradução espanhola, editada pela Siruela, da obra mais famosa de Swedenborg, Del cielo y del infierno, a original visão religiosa de Swedenborg delineava o universo espiritual como um gigantesco espetáculo de lanterna mágica. A lanterna e seu repertório de imagens corresponderiam à alma, a luz produzida no aparato seria o influxo divino enquanto as imagens projetadas teriam analogia com o universo que cercaria cada alma. A lanterna mágica se transforma não mais em um mero aparato de uso limitado, divertimento óptico, mas em metáfora visionária – pois a prosa de Swedenborg é viva, movimentada e frenética como um verdadeiro filme – para um universo em que as interações visíveis se comunicam com outras, ainda mais extraordinárias/visionárias, além de invisíveis aos sentidos usuais. Seguindo esse caminho, o breve mas intenso livro Several Clouds Colliding de Brian Catling e Iain Sinclair torna-se uma referência essencial não apenas por trabalhar com um pequeno, mas bastante significativo acervo de slides para lanterna mágica relacionados com Swedenborg mas também por perceber como o universo evocado pelos escritos de Swedenborg – baseado em cortes, transformações, e mutações de forma, tamanho, cor – se aproxima do espetáculo da lanterna mágica. Assim, logo na epígrafe, lemos um texto espantoso de Swedenborg, retirado de seu último trabalho entitulado Vera Christiana Religio (publicado em Amsterdam, 1771; traduzido para o português com o título Verdadeira Religião Cristã). No trecho, Swedenborg descreve uma visão, que se inicia com um meteoro, que se funde a nuvens multicoloridas em um turbilhão cortado por raios. Esses raios sofrem transmutação: são agora pontas de espadas que se quebram, logo transformadas em pugilistas que empregam movimentos cadenciados durante um embate. Ou seja: o conflito de sugestão sangrenta (as espadas que se quebram) atravessa um processo simbólico e imagético de mudança, tornando-se uma disputa regrada e não mortal, um evento esportivo. Mas a estabilidade fornecida pela leitura dos elementos da visão nos é novamente negada; o visionário busca observar o que há além do meteoro, e percebe (em transição abrupta) um grupo de pessoas de todas as idades entrando em um edifício de mármore e pórfiro, uma casa encimada pelo fenômeno natural/simbólico até então descrito por Swedenborg. Ao perguntar para um dos jovens que estava no local (nova transição abrupta, pois repentinamente o visionário deixa de descrever o universo que vê mas dele participa) o que era tudo aquilo, finalmente obtemos uma resposta: “um ginásio no qual jovens são iniciados em assuntos concernentes à sabedoria.” Os fenômenos naturais que alimentaram o primeiro momento descritivo da visão (meteoro, nuvens, raios) são convertidos pela leitura do visionário em elementos simbólicos (as espadas que se quebram, revelando movimentos agressivos, mas não mortais) para terminar, ao final, um traço peculiar de uma edificação de sonho, com o qual o visionário interage de modo corrente e do qual nos envia impressões narrativas completas. Um hábil lanternista como Étienne-Gaspard Robertson veria com inveja essa apreciável demonstração de talento imagético e cinematográfico. Assim, Several Clouds Colliding surge como o resultado de uma pareceria dos dois autores na pesquisa dos arquivos da Swedenborg Society. Tal sociedade dedicada à vida e obra de Swedenborg, cuja sede fica no bairro de Bloomsbury, no coração de Londres, não poderia estar melhor localizada: Londres foi a cidade em que Swedenborg passou parte de sua vida, teve uma iluminação fundamental, que representou mudança decisiva na carreira do sábio, e morreu. Portanto, os documentos armazenados na Swedenborg Society – fundada em 1810 – são riquíssimos. Um dos ramos desse acervo são as placas de vidro luminosas empregadas em lanternas mágicas, recurso usual de sociedades científicas no século XIX, material que Catling e Sinclair utilizaram menos como corpus de pesquisa histórico-acadêmica e mais como fonte poderosamente sugestiva para inquietações poéticas, narrativas, aforísticas. Já no primeiro capítulo, “Eyes no Eyes” Iain Sinclair adota uma postura do lanternista que necessita comentar a imagem projetada, de modo improvisado e prolixo mas sempre surpreendente. Assim, uma fotografia – transferida para a lâmina de vidro, processo comum até o início do século XX e que aproximava a lanterna mágica da fotografia – mostrando os participantes de um congresso swedenborguiano em 1910 transforma-se na oportunidade de um longo comentário cinematográfico de Iain Sinclair, que inclui referências a Fitzcarraldo (1982) de Werner Herzog e King Kong (1933) de Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack. No segundo capítulo, “Commentaries”, Sinclair prossegue com tal método, aplicado não mais às lâminas de vidro para projeção mas a estranhos e/ou curiosos itens catalogados na coleção da Swedenborg Society. São breves instantâneos poéticos em que o elemento descritivo se cruza com certa tendência ao abstrato, à dissolução da linguagem que se torna algo como um elemento (decorativo? evocativo?) da imagem. O “arquivista” (como Sinclair se autodenomina ao longo desses capítulos) toma a atitude de imaginar histórias a partir desses itens antes de conhecer a história de cada um deles: realidade e ficção se chocando no momento mesmo de constituição de cada um deles. As reproduções fotográficas, em branco e preto, que ilustram os dois capítulos não auxiliam na compreensão da verdade, na separação entre realidade e invenção: sombrias, algo indefinidas, contribuem para que a ficção e a realidade não se distingam. Os capítulos escritos por Brian Catling são menos densos, breves, vinhetas poéticas ilustradas (ou ilustrando) as imagens de placas luminosas selecionadas do acervo da Swedenborg Society. Afinal, trata-se de um trabalho menos de pesquisa e muito mais de performance artística, que culminou em um happening no qual Catling engolia filmes fotográficos, reprodução em tom quase de bufonaria da visão mística que Swedenborg teve ao final de um jantar em Londres, a 26 ou 27 de outubro de 1744. Contudo, em “Lantern Slides”, Catling define muito bem a fascinante instabilidade e fragilidade dos slides em vidro das lanternas mágicas: “Muitas [das imagens nos slides] passaram pela transformação que caracteriza a gloriosa condição usualmente descrita como decadente. Transformação que ocorreu através de rachaduras e desequilíbrio químico. Até o esvaecimento e o abandono.” Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. No filme Andrei Rublev (1966) de Andrei Tarkovsky há uma cena curiosa, bizarra embora válida e factível do ponto de vista da verossimilhança de uma obra que se pretendia uma reconstituição histórica do invisível, ou seja, da vida de Andrei Rublev, o enigmático artista russo que viveu no século XIV-XV, consagrado como o mais importante e reconhecido pintor de ícones da Rússia. Quando um dos personagens do filme, Kirill – outro pintor de ícones, cuja base é extremamente erudita e livresca – volta ao seu mosteiro, após anos de vida errante pelo mundo (contados no episódio 6, “Caridade”), percebe que um grupo de cavaleiros em movimento era projetado em posição invertida na parede oposta à janela fechada por pesados postigos. Havia, apesar das barreiras na janela do quarto escuro, espaço para a entrada de um fio de luz, responsável pela maravilhosa e breve projeção. Kirill, medíocre pintor de ícones, descobriu intuitivamente o segredo que atormentou a Arte desde a Grécia antiga em sua camera obscura improvisada: a descoberta de uma metodologia para a captura do movimento da vida, plasmado em imagens móveis. Mas isso não é o suficiente para que Kirill escape da própria mediocridade – ainda que inventivo, jamais alcançaria Andrei Rublev, um pintor que não necessitava de aparato técnico, referências estreitas da tradição ou epifanias fabricadas. Aquilo que Andrei fazia era pintar uma visão – da realidade, do universo, da imaginação – que apenas ele possuía, algo inacessível à técnica por mais refinada que seja. Mas isso não quer dizer que a Humanidade não busque em aparatos e utopias tecnológicas reproduzir ou se aproximar das visões articuladas por Andrei Rublev (ou por Michelangelo, William Blake, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh, Francis Bacon): o cinema talvez seja o resultado mais estupendo desse esforço milenar que é tanto a tentativa de captura do movimento da vida quanto uma forma de reproduzir visões as quais temos acesso apenas na contemplação de grandes pinturas ou em raríssimas epifanias.

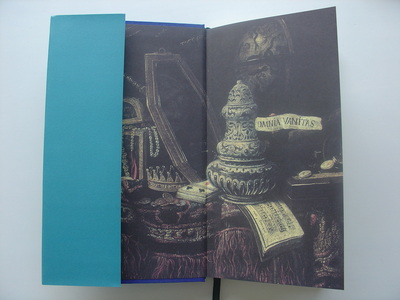

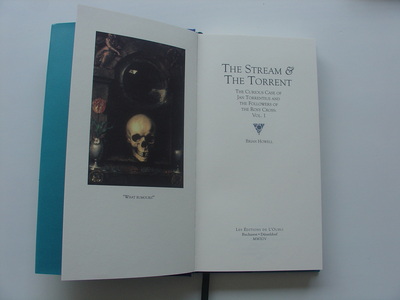

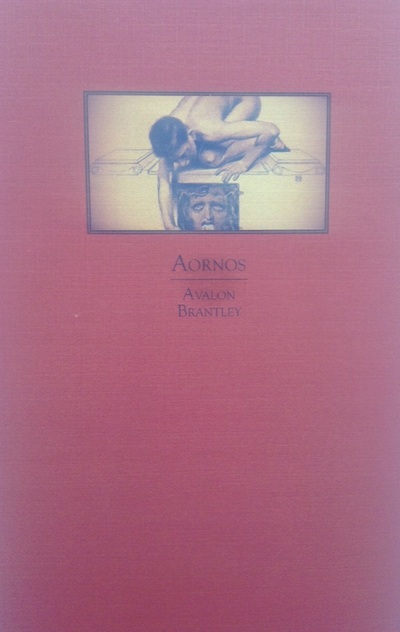

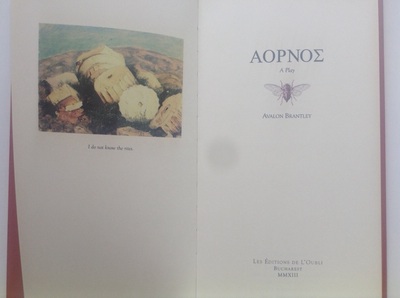

É curioso que a descoberta intuitiva feita no filme de Tarkovsky, embora inteiramente fictícia, não deixa de ser factível. A história e as origens da camera obscura são amplas, míticas e erráticas, aparecendo na China antiga e nas pesquisas de Aristoteles, nos tratados de engenharia árabe medieval a nos experimentos realizados por Artênio de Trales, o matemático que projetou Hagia Sophia nos tempos em que Istambul ainda se chamava Constantinopla. No horizonte ancestral da história, que costumamos denominar “Antiguidade” e "Idade Média” – nomes gerais e de finalidade didática – o conhecimento se projetava de forma muito mais complicada que na contemporaneidade, na qual há processos unificadores, bancos de dados, meios de comunicação instantânea e registros de patentes. Nesse passado de obscuros detalhes, imensas possibilidades e paradoxal desejo de acessar aquilo que poderíamos denominar imagem absoluta – um paradoxo que congregava a reprodução perfeita à visão imaginativa de plena beleza – é o que alimenta o extraordinário romance de Brian Howell, The Stream & The Torrent (cujo subtítulo é The Curious Case of Jan Torrentius and the Followers of Rosy Cross: Vol. 1), lançado pela Zagava/Ex Occidente Press em 2014, dentro da coleção Les Éditions de L'Oubli. É necessário destacar que Brian Howell não é nenhum estreante: já havia trabalhado o intrincado e fascinante universo cultural do século XVII em seu primeiro romance focado em Vermeer, The Dance of Geometry (2002). Já a coletânea de contos sobre o Japão contemporâneo The Sound of White Ants (2004) recupera tanto a tradição do Japão pelo olhar estrangeiro de um Lafcadio Hearn quanto os trabalhos de Yukio Mishima. Em The Stream & The Torrent, Howell regressa ao mundo de artistas, cientistas, inventores, nobres, conspiradores e charlatões do século XVII, mas o foco deixa de ser um pintor amplamente conhecido. Pois Johannes Torrentius (1589-1644) – que latinizou modificando ligeiramente seu nome de batismo, Johannes Symonsz van der Beeck, tendo em vista que “Beeck” significa “riacho” – foi considerado um mestre na Natureza Morta já em seu tempo, mas esse reconhecimento não evitou que boa parte das obras de Torrentius fossem queimadas devido às acusações de que o pintor fosse membro da Ordem Rosa-Cruz, nutrindo crenças ateístas e satanistas. A reputação de Torrentius o precedia: era visto como “sedutor de burgueses, enganador do povo, violador de mulheres, esbanjador do próprio dinheiro e do dinheiro alheio”. Declarava que as tintas de suas obras eram “outras”, que suas pinturas eram fruto de algum tipo de magia, “não sou eu o responsável pela pintura”, afirmava. Excêntrico e arrogante, acabou preso, torturado e condenado à fogueira. Foi salvo pelo rei da Inglaterra, Carlos I, que o tornou seu protegido em 1630. Por algum tempo, Torrentius viveu em paz na Inglaterra, às expensas de seu novo e poderoso patrão. Mas, em 1642, teve de abandonar seu confortável exílio em Londres, talvez devido à percepção que a recém iniciada Guerra Civil Inglesa levaria seu mecenas, fatalmente, à decapitação. Voltou para a Holanda e foi preso por mais algum tempo; ao ser liberado definitivamente, se dirigiu para a casa da mãe para morrer, alguns dizem que devido a uma implacável infecção por sífilis. A 7 de fevereiro de 1644, foi enterrado em Nieuwe Kerk (Igreja Nova), algo notável em se considerando que tratava-se de alguém visto como ateu, herético, blasfemo e adepto do diabo. Suas obras desapareceram sem deixar vestígios: uma parte delas, quando do primeiro encarceramento. Seria possível imaginar que algumas obras de Torrentius poderiam ter sobrevivido com o exílio inglês: de fato, o inventário de Carlos I menciona várias pinturas de Torrentius mas nenhuma delas foi encontrada posteriormente. Apenas uma de suas obras sobreviveu para ser descoberta em pleno século XX: Natureza morta emblemática com jarra, copo, cântaro e brida (1614), uma extraordinária e complexa alegoria da moderação. O jogo entre os reflexos de cada superfície – o metal da jarra, o vidro do copo, a madeira do cântaro – parece construir um feérico e sombrio universo fantástico de sombras e estranhas formas indistintas, misteriosas. Essa espantosa pintura, a única criação de Torrentius que chegou aos nossos dias, torna-se um dos motivos centrais do romance de Howell. The Stream & The Torrent é dividido em três capítulos: “Vandike and I”, “Ex Anglia Reversus” (expressão sonora e poeticamente sugestiva foi por algum algum tempo o título provisório do livro), “Cornelis Drubelsius Alcmariensis”. Cada capítulo apresenta um fragmento da misteriosa vida e obra de Johannes Torrentius a partir de testemunhas privilegiadas. No primeiro capítulo, o próprio Johannes Torrentius, em uma espécie de diário, descreve seu exílio na Inglaterra e as tentativas de refazer seus processos artificiais para captura de imagens, sangrentos, complicados, situados entre a magia e a técnica. Em “Ex Anglia Reversus”, a testemunha é Constantijn Huygens (pai do cientista Chistiaan Huygens, inventor do dispositivo precursor do cinema denominado lanterna mágica segundo as pesquisas do historiador Laurent Mannoni no estudo A grande arte da luz e da sombra), o árbitro de um estranho duelo de naturezas mortas entre Torrentius e os de Gheyn, pai e filho. Por fim, no último capítulo, temos o testemunho de Cornelis Drebbel de Alcmar, famoso por inventar o termostato de forno e pela construção do primeiro submarino funcional; Drebbel relata seus experimentos ao lado de Jan Torrentius, em Londres e em Praga, até o poderoso gancho narrativo final. Como é possível perceber, diversos personagens históricos se cruzam em contextos não apenas verossímeis mas factíveis, jogos políticos, intrigas palacianas, discussões estéticas e bizarros/inúteis e cruéis (dependendo do ponto de vista) inventos. Trata-se de uma complexa urdidura narrativa, centrada no testemunho fragmentário: as incertezas possíveis da narrativa em primeira pessoa se multiplicam pelas distorções e manipulações possíveis dos autores, bem como da percepção dos leitores, de cada fragmento. Elaborada construção poética do fragmento dúbio, do testemunho que aparentemente só pode ser tomado como verídico após um processo de cotejo sistemático, exatamente o que nos restou de uma personalidade tão fascinante quanto a de Johannes Torrentius. Mas, acima de tudo, o romance The Stream & The Torrent é uma brilhante alegoria do cinema, do sonho humano (factível pela técnica) de capturar a vida em toda sua minúcia, como que através de um processo tenebroso de magia negra. Nesse sentido, Brian Howell se aproxima de Adolfo Bioy-Casares em um romance como La invención de Morel, mas ultrapassa o autor argentino ao trabalhar não com a pura invenção fantasiosa de uma máquina que captura substâncias e que as reproduz eternamente através de um mecanismo de perpetuum mobile. Maravilhoso, sem dúvida, mas convencional. As “tintas outras” e a camera obscura de Johannes Torrentius são dotadas de uma concretude movediça assegurada por testemunhos, memórias vagas e registros dúbios; trata-se simultaneamente de uma invenção possível (mas irrecuperável), de uma fraude, de uma mistificação, de uma prestidigitação, de um prodígio. O livro, fisicamente, segue o padrão dos editores Dan Ghetu e Jonas Ploeger: trata-se de um objeto de arte de indiscutível beleza. A impressão é magnífica e em um papel pesado e de tipografia equilibrada, que nos faz lembrar uma versão atualizada dos livros que Torrentius e seus amigos manipulavam no século XVII. As imagens internas do livro – curiosamente, nenhuma delas de Torrentius – são belíssimas naturezas mortas do século XVII, que garantem ao livro um ar de mistério totalmente adequado. Só nos resta desejar que o segundo volume possa ser lançado em breve, para que retomemos a deliciosa, turbulenta e atroz aventura de Johannes Torrentius na busca pela imagem absoluta enquanto atravessa as intrincadas conspirações de uma Ordem Rosa-Cruz imaginária. NOTA: Algumas das referências históricas – especialmente sobre Johannes Torrentius – vieram de uma série de artigos (dividida em três partes) bastante esclarecedora de Maaike Dirkx cujo título é “The remarkable case of Johannes Torrentius”, disponível em https://arthistoriesroom.wordpress.com/?s=Torrentius&submit=Search. Também nos foi útil a excelente resenha de Des Lewis, disponível em seu site: https://nullimmortalis.wordpress.com/2014/10/24/the-stream-the-torrent/. Estruturas gigantescas, infinitas como o Oceano ou Cosmo, a História e o Mito permanecem equidistantes, independentes, embora próximos. A densidade e a complexidade dessas duas formas que pairam acima da cabeça de cada ser humano, vivo ou morto, no planeta Terra pode sugerir que seja tarefa vã tentar aproximá-las, que haja perigo eminente no choque de ambas. Mas o ritual e a ficção fazem esse exatamente isso: aproximam Mito e História, de modo que haja confluências, mesclas, colisões. As narrativas únicas de Avalon Brantley – seja a releitura da tragédia e da ironia aristofânica em Aornos, os contos de Descended Suns Resuscitate ou a homenagem a Pessoa na coletânea Dreams of Ourselves – ao mesmo tempo ritual e literatura, retomada historiográfica minuciosa e reconfiguração pessoal de mitologias, testemunham os efeitos únicos da infinita e arriscada arte combinatória do Mito e da História.

Sua magnífica peça – ou talvez narrativa – teatral, Aornos, possui certa ressonância em As rãs de Aristófanes, coisa que fica clara a partir da epígrafe do livro (uma citação do grande comediógrafo grego que serve como referência premonitória ao nome do protagonista, Alektor), o tema da descida submundo dos mortos e o coro de cigarras que pontua a trama como o coro de rãs que acompanha a descida de Dioniso e Caronte em As rãs. Fale a respeito desse seu trabalho refinado, de ourives, empregado na invocação da tragédia e da comédia produzidas na Antiguidade grega. Bem, creio que Aornos deve ser considerada minha primeira publicação de fato, embora não seja nem de longe minha primeira composição. Para mim, contudo, trata-se definitivamente de um dos trabalhos mais pessoalmente satisfatórios que realizei. O que me surpreende ao dizer isso é que eu escrevi essa peça em uma semana, quando a história que eu pretendia que estivesse em minha primeira publicação de fato – uma coletânea de contos para a Ex Occidente [Press] – foi colocada em outra antologia. Pretendia preencher essa lacuna, mas não havia nada que, em minha percepção, se encaixava naquela coletânea, de modo que me apressei com minha ideia para Aornos. As sementes dessa obra estavam em um estado vago, em um ponto obscuro da minha mente por anos, aliás; penso que por vezes algumas obras amadurecem em adegas subterrâneas da mente com mais frequência do que seus criadores conseguem perceber antes de gerar a forma definitiva delas. A visão de mundo subterrâneo da Grécia Antiga influenciou a literatura e a poesia ocidentais, bem como várias etapa da teologia cristã. Nada parecido pode ser encontrado, por exemplo, na Bíblia (Sheol e Gehenna não são o mesmo que o inferno) até que surge a loucura anômala do Apocalipse de João, quando já estávamos contando quase cem anos de era cristã e tal livro quase descartado como apócrifo. Assim, todas as visões tradicionais do inferno usadas para aterrorizar os pecadores e tantalizar os poetas provavelmente procedem, em grande parte, das tradições pagãs. Trata-se de uma enorme porção de nossa herança literária e me fascinou como um plano de criação possível por anos; mas eu desejava recuperar algumas de nossas raízes culturais, de modo que iniciei a leitura de diversas obras comparativas e fui sugada através de outros materiais tanto literários quanto acadêmicos para que eu pudesse trabalhar com os aspectos mais sombrios, difíceis e esquecidos do Hades. Aristófanes certamente é um autor fascinante para mim, em parte porque, a despeito dele ser um dos primeiros satiristas do mundo antigo cuja obra sobreviveu, manteve profunda reverência a certos aspectos sacros de sua própria cultura, como em relação aos mistérios eleusinos (motivo pelo qual muitos críticos modernos o criticam diretamente, claro). Mas, tendo em vista seu universo e contexto, percebo que esse fato é notável, um traço cativante do trabalho e das intenções de Aristófanes. Como estudante de história, reconheci exemplos de escritores inescrupulosos e extremamente imaginativos cujos trabalhos dificultaram uma abordagem mais confiável do passado; ainda assim, por outro lado, existem aqueles que estão em uma espécie de caminho contra-racional e que auxiliam em trazer seus leitores até a mentalidade mais acertada para o seu tempo pelos mesmos meios não conformistas, um contexto de cultura e sua própria dinâmica, poética, cuja capacidade de drenagem a história não alcança. Não apenas Aristófanes, mas também no caso de “historiadores” como Heródoto e Plutarco. Eu apreciei bastante a leitura de Tucídides (incluindo a história que ele escreveu sobre o seu homônimo, Alcebiades) mas as histórias dele não desempenharam nenhuma papel importante na construção daquilo que podemos chamar, essencialmente, como cheguei a descrever em outro lugar, uma “peça teatral encenada na mente”, talvez uma representação poética de uma estrutura teatral, semelhante (como você astutamente indicou em sua próxima pergunta) Purgatory de Yeats. Descobri, todavia, que a história de Heródoto poderia ser diretamente útil – por exemplo, a Ponte de Medea a qual Alektor descobre, estranhamente, em meio à névoa das águas no local em que estava vagando veio direto de Heródoto. O ponto, na verdade, é o fato de que enquanto Heródoto é um dos nossos primeiros “historiadores”, e Aristófanes um de nossos primeiros “comediantes” (ao menos no que tange à influência subsequente que teve; há outros autores, mais antigos em cada um desses campos), ambos me auxiliaram na conexão com uma mentalidade extinta tempos atrás. Eu não abjuro completamente a Era da Razão ou o Iluminismo nesse sentido, mas a poesia e a literatura fantástica podem demarcar uma fronteira além dos fantasmas da assim chamada “realidade” e da razão tornam-se mais opacos e incertos. O trabalho de historiadores como Tucídides ou [Edward] Gibbon ainda será útil para mim, mas onde predomina o processo passivo, intelectual de leitura para o qual esses trabalhos foram imaginados, quando estamos aquém do revolutear dinâmico e criativo da poesia e da loucura. Os momentos finais de Aornos – notadamente após a aparição da extraordinária figura da Stettix – torna-se clara a intuição que o leitor deve ter percebido desde o início da leitura: sua peça é praticamente não representável. Como em certas peças de Ionesco (em O rinoceronte) e William Butler Yeats (Purgatory), as cenas descritas em Aornos dialogam melhor com a imaginação pelos delicados e sutis jogos e imagens sugeridas pelas palavras do que com a cenografia construída no cinema ou no teatro. Como você alcançou tal síntese imaginativa e visionária? Haveria alguma obra que você encara como precursora, nesse sentido? Não pude mencionar na pergunta anterior, mas sim, a Imaginação de fato é o teatro definitivo, ou deveria ser. Nesta era de filmes abarrotados de CGI [Computer Generated Imagery], efeitos de som Surround, animação computadorizada, vídeo-games hiperrealistas, onde todos almejam a realidade virtual de terceiros permanente, o que penso ser o mais trágico se concentra naquela parte de nossa cultura que se tornou tão imaginativamente preguiçosa que suplica as pedras de crack oferecidos pela alimentação forçada das mídias – gratificação imediata de todos os sentidos – a partir do exterior! – que é poderosa, de fato, mas fará com que a imaginação, que trazemos desde tanto tempo antes do despontar da literatura, dos sonhos e das incertezas diante da vastidão do universo que nos cerca, atrofie. Assim, para responder sua pergunta, eu devo dizer que para mim, aquilo que antecipou as minhas formas de escrita imaginativa está diretamente relacionado com todas as leituras de natureza fantástica que cultivei na infância, quando minha ensurdecida imaginação desempenhava seu papel com espontaneidade, agilidade e brilhante vivacidade, de modo que me viciei nesse aspecto imaginativo da leitura e do devaneio, que alimentava constantemente. Como adulto, em meio ao mundo empírico, tal atividade ficou bem mais difícil, como costuma ocorrer com os exercícios físicos – é necessário manter os músculos tonificados e as articulações flexíveis. Nem tudo o que escrevemos chegam rapidamente a esses termos, mas alguns costumam se abrir se nos aproximamos com a mentalidade correta, como uma canção que começa a fazer sentido dentro de você. Para mim, a música oferece uma experiência bastante similar – trata-se de uma inexprimível magia no fato de que uma série de ruídos estruturados podem resultar na explosão para a vida de mundos inteiros atrás de nossos olhos fechados. Ou então simplesmente se deixar ficar em um local no qual o genius loci começa a falar com você, quando certos lugares especiais podem subitamente e inexplicavelmente começar a sussurrar histórias – imagens engendradas em sua mente que parecem surgidas das pedras e dos aromas e do céu. Essas coisas devem vir de dentro inicialmente, não da sala de edição de um cineasta ou dos códigos de um programador, mas da própria psiquê. Ou, se o oposto for verdadeiro, seria possível manter o útero da psiquê pronto para receber tais transitórios gametas de inspiração. Tanto Aornos quanto os contos de Descended Suns Resuscitate trabalham um inusitado cruzamento entre Mito, História, Cotidiano e Ficção. Nesse sentido, há uma preocupação minuciosa com detalhes, que logo se desdobram em sofisticadas tramas de linguagem (o argot local, termos específicos, etc.) que evocam o passado (mesmo em seu pequeno detalhe cotidiano) ao mesmo tempo em que auxiliam na construção de efeitos narrativos, da ironia, do mistério da trama. Qual seria a origem de sua percepção dessas linhas de encontro entre Mito e História? Como solucionar ou relacionar essa combinação aparentemente contraditória? Mas não vivemos nossas vidas em um universo que aparenta ser contraditório? Qual percepção pode afirmar não ser ao menos em parte uma falsa percepção, parte de nossas mitologias contemporâneas? Ainda não temos uma Teoria da Grande Unificação na física, e não é verdade que muito do que admitimos nas bases epistemológica e ontológica é subjetivo? O que me fascina é como outras culturas, sem todos os nossos tabus e inibições intelectuais (ou, nesta geração em especial, nossa miopia tecnologizada), como esses outros conseguem interpretar o mistério que é estar aqui, que é interagir como esse poderoso, cruel, incrível e misterioso universo. O que eu tento fazer (e talvez seja uma tarefa fútil deste ponto de vista (ainda que, do ponto de vista poético, não acredito nisso, embora intelectualmente sim)) é colocar a maneira de um personagem em um tempo-espaço diferente. Ao menos esse é um dos aspectos de meu trabalho no qual pretendo me concentrar. Outro tempo, lugar e cultura, através dos olhos que enxergam desde o interior de um sistema de crenças, a maneira como o povo se expressa, como vivem suas vidas, todos esses elementos desempenham um papel em como um fenômeno pode ser interpretado. As mesmas limitações se projetam sobre nós, como os filhos de nossos filhos poderão ver com mais facilidade, uma vez que nós mal conseguimos interpretar o mundo através nossas limitações e preconceitos, tanto pessoais quanto culturais. O leitor deve se sentir algo deslocado no passado, pois como disse L. P. Hartley, “Eles agem de maneira diferente aqui”. É um mundo ainda mais diferente. Assim, considero o passado um terreno altamente fértil para a ficção imaginativa. Da mesma forma, ao menos poeticamente, não percebo o tempo como estritamente linear como tendemos a perceber na vida cotidiana, mantendo nossos compromissos e rotina de sono. Algumas vezes, tento a mediação (e o amálgama) entre nossas realidades e as realidades de algum outro de forma que seja possível alguma incursão no passado mas que, também, mantenha as conexões e talvez desperte certas fagulhas no quadro de referência do leitor, uma espécie de efeito deja-vu literário. Por isso, a resposta de Alektor à repentina aparição da Stettix surge antes do retorno do barco é um fala parcialmente emprestada da resposta de Lúcifer ao encontrar a monstruosidade da Morte no submundo de Milton. Isto para mim é novamente o tempo poético, que se torna não-linear. As palavras de Milton podem sair da boca de um personagem ambientado na Grécia Antiga uma vez que elas chegaram na pena de Milton a partir de um local sem forma e sem tempo de onde a voz de um demônio pessoal (na forma de um sapo rastejante, talvez?) sussurrou-as no ouvido daquele autor. O escritor japonês Ueda Akinari, em Contos da chuva e da lua – adaptados para o cinema de maneira bastante inteligente e sensível por Kenji Mizoguchi no filme Ugetsu Monogatari (1953) –, trabalha constantemente com a decepção, a percepção enganadora que desenvolvemos a partir daquilo que percebemos como realidade (que inclui, em todo o caso, o sobrenatural). Muitos de seus protagonistas trabalham com essa percepção falsa do universo que os cerca. Qual seria sua trajetória até essa poética da decepção, bastante sofisticada em suas narrativas? O universo é circular, um cíclico e emaranhado imenso de logros sem fim. Acredito que meus caracteres, como nós, precisam reunir muitas peças de um quebra-cabeça conforme elas surgem no caminho, perdendo algumas, rearranjando outras, conforme cambaleamos para qualquer direção que tenhamos tomado. Não pretendo julgar todos aqueles que sejam mais enganados ou equivocados que eu (ou, eu poderia arriscar, nós?), ao menos em termos. Cognição, sentidos, percepção – são apenas meios aproximativos e falíveis, afinal. Mas todos nós nos excedemos e, a despeito dos horrores, algumas vezes alcançamos vislumbres de beleza nesse arranjo. Então, quando os horrores são belos… Um dos contos de Descended Suns Resuscitate que mais me agradou foi “The Last Sheaf”. Existe nessa trama uma curiosa e complex relação entre efeitos alegóricos (os camponeses que scything the crops, as noções conflitantes de sacrifício), prosaicos (a viagem turística dos dois estudantes) e mesmo caricaturais ou grotescos (as páginas do livro, empregadas para limpar uma diarréia causada pela abstinência de láudano). O desfecho me trouxe à mente o conto “El Sur” (“The South”), o último da coleção Ficciones (1956) de Jorge Luis Borges. Quais procedimentos você empregou na construção desse conto? Existe algum método usual ou cada narrativa possui sua própria gênese e construção? Penso que cada narrativa efetua um acúmulo de uma maneira própria. Algumas vezes, como no caso de “The Last Sheaf”, uma narrativa pode surgir diretamente de certos materiais que envolvem aquilo que estou lendo, algumas vezes enquanto meus olhos estão em uma determinada página, algumas vezes logo após o livro já estar fechado, luzes apagadas e olhos fechados… Outras histórias aparentemente surgem espontaneamente de uma contemplação da paisagem vista da janela, ao ouvir uma música, visitar um local desconhecido… Fragmentos de histórias surgem constantemente, em todos os lugares – nas ruínas de uma velha casa no meio de uma planície que provavelmente foi no passado distante a casa de sonhos de alguém; em velhas roupas ou fotos, ou em objetos em lojas de segunda mão. Escutar essas histórias à espreita é tanto algo de ativo/criativo quanto um processo passivo. É necessário trabalho para construir a coesão decisiva para elementos que são apenas fragmentos e ideias vagas, mas nesse processo as ideias mais poderosas muitas vezes amadurecem e se desenvolvem quase que por si mesmas. Suas narrativas – é o caso por exemplo de "The Way of Flames” e "Kali-Yuga: This Dark and Present Age” em Descended Suns Resuscitate – abordam pequenos e grandes apocalipses, instantâneos de decadência e de esgotamento, sacrifícios voluntários e compulsórios. Nesse sentido, talvez seja possível afirmar que sua visão se aproxime daquela de James Joyce em Ulysses, de que a História “is a nightmare from which I am trying to awake”. A questão da decadência, em suas narrativas, seria alimentada por reflexões filosóficas? Ou sua preocupação situa-se de modo mais significativo no campo estético? Ambas, provavelmente na mesma medida, dependendo do contexto. Sempre fui fascinada pelo terrível caráter cíclico da existência, da história, da natureza humana. Aquilo que consideramos usual em países desenvolvidos é bastante frágil e não se configura como norma na maioria dos lugares e temporalidades. As preocupações da literatura decadente me parecem um consistente à propos, e espero que continuem a ser reconhecidas de modo intermitente, conforme o pêndulo da história persiste em seu movimento oscilante e caprichoso… A música ocupa, de maneira mais evidente, um espaço primordial na própria construção narrativa em Aornos e também no conto “Hognissaga” (embora o mesmo possa ser dito de todas as suas narrativas). Qual sua relação com a música no que tange à construção de suas tramas? Existe algum compositor ou estilo que lhe seja mais sugestivo, nesse sentido? Novamente, tudo depende do contexto (uma vez que cada história se desenvolve de forma própria, separada) mas há momentos em que a música é o cofator primário no processo catalítico no qual a história procede seu desenvolvimento. Em outros momentos, a música se encarrega de injetar suas próprias influências e ideias de maneiras que eu não conseguiria imaginar ou prever. O ecletismo domina meus gostos e aprecio uma ampla variedade de estilos musicais, e reconheço que algumas vezes certas canções e estilos que considero repugnantes podem de uma forma irônica me fornecer auxílio no que tange à inspiração ou intuição. Tendo em vista que você já teve uma narrativa em formato dramático e contos publicados, seria possível adiantar algum de seus projetos futuros? Está trabalhando em uma narrativa mais extensa ou mesmo, com toda a poderosa carga visionária de suas histórias, alguma criação visual e/ou audiovisual? Trabalhei em diversas coisas que ainda não foram publicadas, algumas poderão não ser lançadas nunca por razões pessoais (nem tudo o que escrevo é direcionado para publicação; algumas vezes é apenas algo que devo fazer) e outras ainda preciso finalizar. Tendo a ser relapso com o prazo de envio de meus trabalhos – trata-se da parte que considero menos agradável de todo o processo. Escrevi um romance extenso, uma espécie de resposta em forma de tríptico ao House on the Borderland e The Night Land de William Hope Hodgson. Também trabalho com ideias e esboços para diversos projetos, embora no momento esteja focada em uma novela breve, uma peça estranha e de grande amplitude, ambientada em diferentes momentos e regiões da Rússia, embora o centro predominante seja os Grandes Expurgos realizados por Stalin no final dos anos 1930. Quando eu finalmente terminar esse trabalho (não tenho ideia de que quando exatamente isso ocorrerá), há muitas outras áreas as quais desejo me dedicar, resultando provavelmente em coletâneas de contos – uma envolvendo os povos celtas das Ilhas Britânicas (um assunto e universo no qual já me dediquei por algum tempo durante a composição da homenagem a Hodgson) e outra ambientada na Nova Inglaterra nos tempos coloniais. Se existe algo que faz da narrativa algo próximo de um sortilégio, de um gesto que pertence menos aos domínios humanos e mais a uma esfera sobrenatural, metafísica, é o mistério. E as narrativas de Jonathan Wood (como na participação que fez no volume em homenagem a Fernando Pessoa, Dreams of Ourselves, lançado pela Ex Occidente/Zagava Press) transbordam de mistério, um mistério fundamental e transcendente que transtorna a própria realidade, não apenas a percepção dela. Na entrevista a seguir, nos propomos não a decifração do mistério, atividade vã e destrutiva, mas em contextualizar a mente criadora de Wood. Entre as obras já lançadas de Jonathan Wood (um autor do qual temos limitadas informações biográficas), podemos enumerar: os contos “White Souls against a Dark Background” (publicado na coletânea Cinnabar’s Gnosis – A Homage to Gustav Meyrink, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2009), “Beloved Chaos that Comes by Night” (publicado na coletânea The Master in Café Morphine – A Homage to Mikhail Bulgakov, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2011), “Pray to the God of Flux” (conto publicado na coletânea Transactions of the Flesh – A Homage to Joris-Karl Huysmans (editada por Dan Watt e Peter Holman, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013), “Vale of Gold” (na coletânea Sorcery and Sanctity: A Homage to Arthur Machen, Hieroglyphic Press, 2013), além da novela The New Fate, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013.